令和4年(2022)12月11日(日)

生物は,時間にともなって個体数の増加する種(species)もあれば,減少してゆく種もある。個体数の増加や減少を一番よく反映する指標(index)は,生態学(ecology)の場合には,産卵数(clutch size)や子孫が生き残るかの割合(survival ratio)が学問の基礎に置かれている。集団遺伝学の分野では,生態学の分野と同じ概念として適応度(fitness)が使われてきた。

このような概念の先駆者は,生態学や進化学の分野では,チャールズ・ダーウィンであったかもしれない。もちろん「いやいや先駆者は,実は俺なんだ・・・」という人もいるかと思う。そういう話はさて置き,野鳥の生態学に関しては,D. LackやC.M. Perrinsらが該当するだろう。野鳥の生態学に関する多くの論文は,LackやPerrinsの視点を踏襲しているようだ。

私がブッポウソウの研究を始めたのは,平成21年(2009)のことである。まず着目したのは,一匹のメスが生む卵の数(clutch size)や,巣箱の中で何匹のヒナがふ化し(hatching),何匹が巣立ったか(fledging)ということであった。

ブッポウソウが吉備中央町の繁殖地に飛来してから,ほぼ毎日のように巣箱を訪れては,リモートカメラ(現在使用しているのは,CASIO Exilim, EX-FR10という機種)を巣箱に入れて,産卵や子育ての状況を記録した(図1)。1年間のデータでは,再現性について疑念が生じるので,観察は何年間も連続して行った。

図1.壁面に大きな穴(左下)が開いた巣箱で育つ4匹のヒナ。あと1週間で巣立ちというところか?穴はオオアカゲラによって開けられ,発見後に私が電柱に登って穴をふさいだ。2018年7月15日, H-15の巣箱。当時は,例えばオオアカゲラによって横穴を開けられることが,産卵のタイミングや産卵数に及ぼす影響を理解できなかった。

巣箱内の撮影によって得られたデータは,産卵を開始した年月日,一匹のメスが産んだ産卵数,ふ化したヒナの年月日とふ化数(従って卵を温めていた日数),親がヒナに餌を与える期間とその詳細,および巣立ちの年月日と巣立ち数であった。

産卵日(lay date),ふ化日(hatching date),巣立ち日(fledging date)については,個体群(population)としてその年の特徴を表現する数値として,中央値(median)を求めることは可能だろう。一方,一匹のメスが産卵する数(clutch size),ふ化したヒナの数,および巣立った幼鳥の数については,その年の特徴を表現するために,平均値(mean)を求めることができるだろう。

調査期間はいつからいつまでだったか覚えていないが,2009年から2013年あたりの5年間か6年間(一部の年は調査をしていない)について,それぞれの年の産卵日,ふ化日,巣立ち日を集計して中央値を求めた。産卵数,ふ化数,巣立ち幼鳥数については,平均値を求めた。目的は,それぞれの年の値に有意差があるかどうか,もしあるならばその原因をDiscussionで論じることだった。年による有意差を知るために統計的検定を行った。Discussionは何を書いたか覚えていないが,他愛もないことだろう。

こうして論文は,Bird Researchに投稿された。Bird Researchは,鳥研究の半専門誌みたいなジャーナルでインパクト・ファクターは当該分野のjournalsの中では,下から2番目か3番目といったところであろうか。しかし,それは原著論文の内容と直接に関係するという訳ではない。インパクト・ファクターが低いjournalでも,昔から発行されているジャーナルには,いい論文が掲載されている。結果は,モニタリング・エディターの段階でアウトになってしまった。エディターからは,「採択の可能性については,ボーダー上にある。(中略)。年ごとの比較をしてみたらどうか?」とのコメントがついてきた。Rejectの理由がいちいちよく理解できるコメントであった。多分discussionがうまく書けていなかったのだろう。

年ごとの比較をせよというエディターからのコメントは,「その方向で研究を続ければ,次はacceptになる可能性は高い。」いうことを間接的に述べていた。他のjournalと違って,好意的なコメントであった。だからもう1年研究をやって,その際に中央値や平均値の違いをもたらす原因を,漠然とした予想ではなく,具体的な事例を通して議論すれば,次の年には確実に採択されていただろう。ある大学では英語で書かれた原著論文が一つあれば,博士号取得の重要な足掛かりができる。しかし,現状を冷静に受け止められる人たちは少なく,事態は私の力では収集できない方向に動いてしまった。

私の方は,年ごとの比較を行ったらよいというモニタリング・エディターのsuggestionをもとに,その後も同じ方法で以前と同様の観察を行った。観察は人に頼むと大事なところを見落とすケースがあるので,逐一ノートに記述しながら自分一人で続けた。そして2015年から2022年までの6年間(2020年は実施せず)で取ったデータをもとに繁殖(breeding)の結果に関する図と表を作成した(ここには示していない)。

一方,今(2022年12月),昔に投稿の際の原稿を見直してみた。モニタリング・エディターの言う年ごとの比較というのは,投稿した原稿の中に図と表をすでに添付して示していることに気づいた。年ごとの比較で,どの年同士が同じで,どの年同士が統計的に有意な違いがあるかもちゃんと調べている。

要するに,種々の可能性を上げて年ごとの違いの原因を,生態学者が好むような議論をすれば,問題なく採択されたのだろう。しかし後になって,ここに生態学研究の難しさがあることに気づいた。

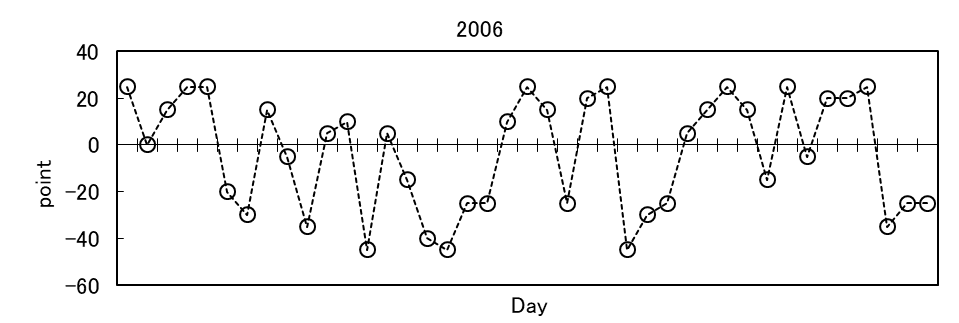

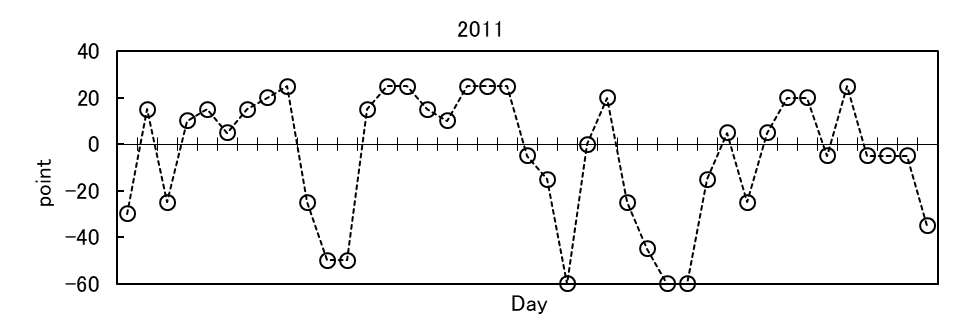

図2.吉備中央町の4月から5月にかけての降水量の日(にち)変化。中央の直線は平均の降水量を示す。時系列であらわされている。

年ごとの比較は,中央値でも示すことができるが,時系列(chronology)によっても表すことができる。いずれにしても,違いが検出されたところで,どんな原因が関与しているかを突き止めるのは難しい。普通に考えると,何か外界の環境因子に反応して産卵が始まったり,集結したりすると思いたくなる。

図2は吉備中央町の降水量の日変化を示している。2007年から2010年までの図も作ることはできるが,大した意味もないので省略した。

ブッポウソウの産卵個体の時系列変化と降水量の時系列の変動を比べても,互いの相関を検出するのは難しいだろう。日照や気温の変動も,統計的検定をやったとしても,有意な差は検出されないだろう。強引にやって,たとえ有意な違いが検出されたとしても,具体的に降水量のどこがどう産卵に影響したかを特定するのはまず不可能である。

問題は,産卵に影響するいろいろな可能性を考えたとしても,なぜブッポウソウの繁殖パターンをうまく説明できないのかということである。その理由を明らかにするために多くの時間(10年)を費やしてしまった(図3)。野鳥の繁殖システム(産卵日やclutch size decline)は,本当に手ごわい問題であった。

産卵日のデータはそのまま時系列でみることができる。中央値(median)を求めれば,全体の傾向を知ることができる。さらに卵数(clutch size)については平均値(mean)と標準偏差(standard value)を使って傾向を表現できる。では,どんな環境要因が働いてそれらの数値が変動するかについては,生態学的要因だけで説明しようとすると,こじつけになってしまう(少なくとも私にはそう見える)という落とし穴がある。

実は鳥の産卵は,生態学的要因だけではなく,複数の内因的な要因(endogenous factors)も絡んでいることがわかっている。むしろ,産卵自体は神経内分泌的要因(neuroendocrine mechanism)によって誘発されるし,産卵のタイミングに関しては概年時計(circannual clock)が主要な役割を演じている。生態学的要因は内因的なメカニズムに「影響を及ぼす」という副次的要素に過ぎない。それに気づかずにいたものだから,長らく鳥類の産卵システムを説明することができなかった。

図3.飛ぶ練習をする粟島ヒナ子ちゃん。P-06で育ったが,親が懸命に巣立ちを催促するも,1週間以上巣箱を出ようとしなかった。これ以上巣箱に居続けると,親に見放される可能性があった。電柱に登り,巣箱から出して飛ぶ練習をしたら,すぐに親のいる方に飛び,近くのヒノキの枝にとまった。平成30年(2018)7月28日,粟島神社にあるP-06にて。粟島ヒナ子は,生きていれば4歳になっている。私の方は,15年近くも解明に時間がかかった問題に取り組む過程で,多くのブッポウソウや近澤峰男さんと出会えたことは,このプロジェクトがたとえ不成功に終わったとしても,私にとってはすごく良い思い出になるだろう。

野鳥を研究したLackやPerrinsの考え方は,Lamarck(Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck: 1744–1829)の思考によく似ているように思える。人は,ある事象を説明しようとするときに,その根拠となる実験事実や観察事実を持ち出す。ダーウィンは実証的視点で生物の進化を説明しようとした。つまり数多くの観察事実・実験事実を踏まえて,議論を展開した。議論のプロセスを通して提案される仮説との間には,論理的な飛躍が少ない。

一方,ラマルクは分類学者である。分類学的研究においては,プロの目から見れば,思考にそれほど大きな飛躍(ギャップ)はなかったであろう。しかし,分類学上のグループ(taxon)を進化という糸(当時だと「妄想」)で結んでしまった。ラマルクにすれば証拠があると考えて,用不要(use or disuse)や獲得形質の遺伝(inheritance of acquired traits)という概念を通して,高等な体制を持つ生物は,下等な体制を持つ生物から進化したことをほのめかした。ダーウィンと違い,ラマルクの立てた仮説は,時間のかかる論理的な思考を経て世に出たものではなく,ちょっとした思い付きでできたのだろう。そういう類の仮説は,ガチガチの実証主義者からは,徹底的に忌み嫌われる。キュビエ(Baron Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier: 1769–1832)に憑(と)りつかれ,徹底的ないじめを受けた理由もうなずける。

狭量な心を持つ実証主義者らに共通する感覚は,自分たちの思考過程を越える思想とか仮説に対して,激しい嫉妬感や強い恐怖感を覚えることである。しかも,ラマルク自身が言っているように「気軽な気持ちで」言い出したものだから,キュビエなどは毛嫌いをはるかに通り越して,憎悪は頂点に達していたに違いない。

今西錦司氏の主張した「棲み分け」なども同じ視点である。棲み分けの概念は,実証的観点から生み出されたものではない。だから木村資生氏のような実証主義者(木村氏が偏狭な心の持ち主かはわからないが・・・)からは,まことに冷ややかに(いやいや,結構感情的な側面が見え隠れしている・・・)完全に無視されてしまった。今西氏の発想に従うならば「起こるべくして起きた反発」ということになろうか。

私が言いたいことは,生物学者の中には未だに実証的視点を本能的に嫌う人がいること,そして生態学や分類学の分野には特に多いのではないか,ということである。そういう方々には,いくら神経内分泌プロセスや概年時計が主導的な役割を果たしていると述べても,既成の生態学や分類学の概念から抜け出そうとしないから,ずっと聞く耳持たず状態になる。すると,議論はいつまでも平行線をたどり,落としどころ(妥協点)は永久に見つからなくなる。

・・・ということで,最近のデータをまとめてBird Researchに投稿したらどうだろうか?皆さまの予想に反して,今度は本格的にrejectされるのは間違いない。Rejectの理由は簡単である。Bird Researchはそういうことを議論するjournalではない。もっと専門的なjournalに投稿しろという簡単なご返事で「チョン!」となるだろう。ではもっと専門的なjournalに出せばどうなるか?ここは生態学的な研究をパブリッシュするところだから,あなたの書いた論文は,もっと内容的にふさわしいjournalに出すべきだという慇懃なご返事が来ると思う。

まあ,そういう類のjournalsにはご縁がなかったと思えばよいのであろう。

<参考文献>

- Gwinner, E. 1996. Circannual clocks in avian reproduction and migration. Ibis 138: 47-63.

- Gwinner, E. 2003. Circannual rhythms in birds. Current Opinion Neurobiol. 13: 770-778.

- 木村資生. 1988. 生物進化を考える。岩波新書。

- Lack, D. 1950. The breeding seasons of European birds. Ibis 92: 288‒316.

- Lack, D. 1968. Ecological Adaptations for Breeding in Birds. Methuen, London.

- Patterson, C. 1999. Evolution (Second edition). Comstock Publishing Associates: a division of Cornell University Press, Ithaca, New York.

- Tsutsui, K., and T. Ubuka. 2018. How to contribute to the progress of neuroendocrinology: discovery GnIH and progress of GnIH research. Front. Endocrinol. 9: 1‒16.

- Tsutsui, K., and T. Ubuka. 2020. Discovery of gonadotropin-inhibitory hormone (GnIH), progress in GnIH research on reproductive physiology and behavior and perspective of GnIH research on neuroendocrine regulation of reproduction. Mol. Cell. Endocrinol. 514: 110914.

- Verhulst, S., and J-Å Nilsson. 2008. The timing of birds’ breeding seasons: a review of experiments that manipulated timing of breeding. Phil. Trans. R. Soc. B 363: 399–410.

- Visser, M.E., S.P. Caro, K.v. Oers, S.V. Schaper, and B. Helm. 2010. Phenology, seasonal timing and circannual rhythms: towards a unified framework. Phil. Trans. R. Soc. B 365: 3113‒3127.