2023年9月30日(土)

1.Introduction

痛風の経緯に関しては,先行する2つの記事(No. 31とNo. 32)に述べているので,興味のある方はそちらをご覧いただきたい。その後,尿酸の生成や体外への排泄に関して,不明な点がいくつかあることが判明した。

まず,痛風の発症自体のメカニズムは,よくわかっていると思う。肝臓でプリン体から合成される尿酸は,水や血清に溶ける量はわずかである。つまり,完全に不溶性ということではなく,水に溶かした場合には100ml(1dL)に7mg溶ける。血液の場合には,溶けている尿酸の濃度は,3.6-8.3 mg/dL(測定値)である。

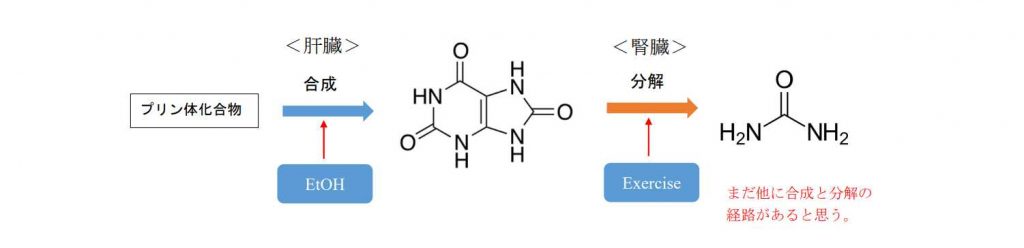

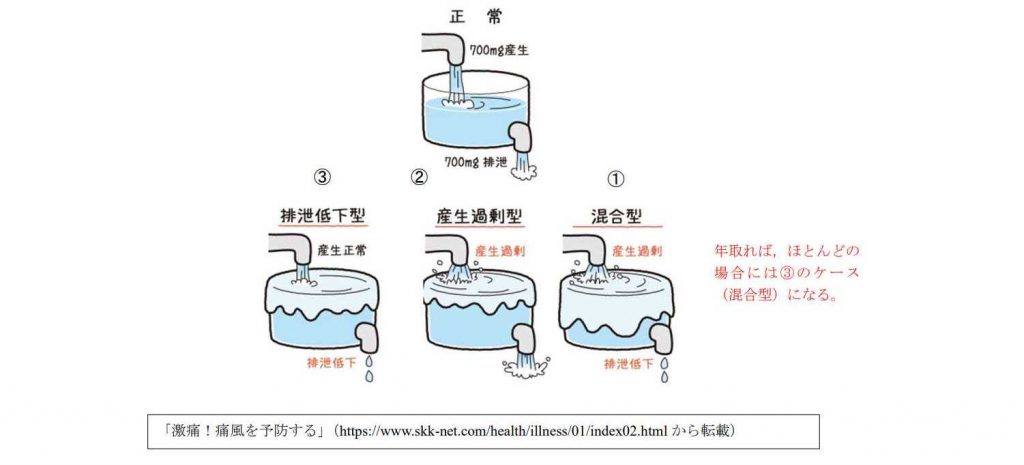

尿酸は,人の体内(肝臓)では,プリン体から1日約700mgの尿酸が作られるという。そして,分解されて体外に排泄されるのも,1日700mgなので合成と分解のつり合いが取れている(図2と図3)。

ところが,何らかの原因によって,血液中の尿酸値(uric acid level)が通常より高濃度になることがある。血液中に溶けなくなった尿酸は,体温がやや低い組織(例えば足の関節)で結晶化し(つまり針状結晶ができる),それが痛風の発作,つまり関節の激しい痛みを誘発するということで,痛風の起きるメカニズムは説明できる。

一方,尿酸の合成と分解,体外に排泄される経路については,インターネットで調べてもよくわからない。Wikipediaを見ると,1日に体内で産生される尿酸は約700mgで,その約3分の1は食事由来とあるが,残る3分の2はどこから来るのか?尿酸の排泄の3分の2は腎臓を経て尿に,3分の1が腸管から排泄されるとあるが,どんなメカニズムがあるのか?腎臓では尿酸の90%が再吸収され,10%(尿素)がおしっことして外界に排泄されるとあるが,何で必要もない物質が90%も腎臓で再吸収されるのか?尿酸の再吸収を抑制する薬品,あるいは腸管からの排泄を促進する薬品が開発されれば,痛風問題は大幅に改善が期待されるのに・・・と思う。

思うに,この問題(尿酸の合成と排泄)については,これ以上私が深入りする必要はないのだと思う。今私が困っているのは,尿酸が,足指骨,中足骨,膝関節に結晶化した状態で残っていることである。海綿動物の体内に縦横無尽に張り巡らされている骨片によく似ている。アルコールは,尿酸の合成を(強く)促進するのだろう。運動して汗をかけば,体内の塩分量も減る。塩分が減少すれば何がどうなるのかよくわからないが,尿素の合成が促進されることもあるかもしれない。・・・という訳で,今度の痛風の発作では,手持ちの2つのカードを切った。

なお,インターネットで調べてもよくわからないことは,岩波生物学辞典とか理化学辞典を見ても,まず書かれていない。岩波生物学辞典とか理化学辞典は,改訂(revise)される頃にはインターネットの世界はずっと先を行っている。大学での専門科目の講義は,岩波生物学辞典とか理化学辞典を使って行えば,とっくにわかっていることを並べ立てるだけの味気ない内容になる。

一方,インターネットの記事をふんだんにとり入れた講義は,インチキと事実の境界線を渡り歩くことになる。保守的な人たちはいまだに前者に強くこだわるが,古き悪しき時代の権威者たちの身の置き場はだんだん狭められてゆくだろう。インターネットの記事を利用した講義では,講義する教員個人の基礎知識,見識や良識,独立性と創造力が問われる。特に若い人たちは,この点に十分心して創造的な講義を開発していただきたい。

古き陰湿な時代と意地の悪い老人どもをなじっても社会は変わらない。未来の社会プランを提示することが必要である。

2.撮影に関する基本情報

<撮影者と所属>三枝誠行・近澤峰男(生物多様性研究・教育プロジェクト)

<撮影場所> 岡山県兵庫県明石市のため池,岡山県吉中央町,森林植物公園(岡山県)。

<撮影機材> EOS 7D Mark II(Canon)with 600mm Lens (Canon)。

<参考文献> 尿酸(https://ja.wikipedia.org/wiki/尿酸);尿素(https://ja.wikipedia.org/wiki/尿素)

激痛!痛風を予防する。(https://www.skk-net.com/health/illness/01/index02.html)

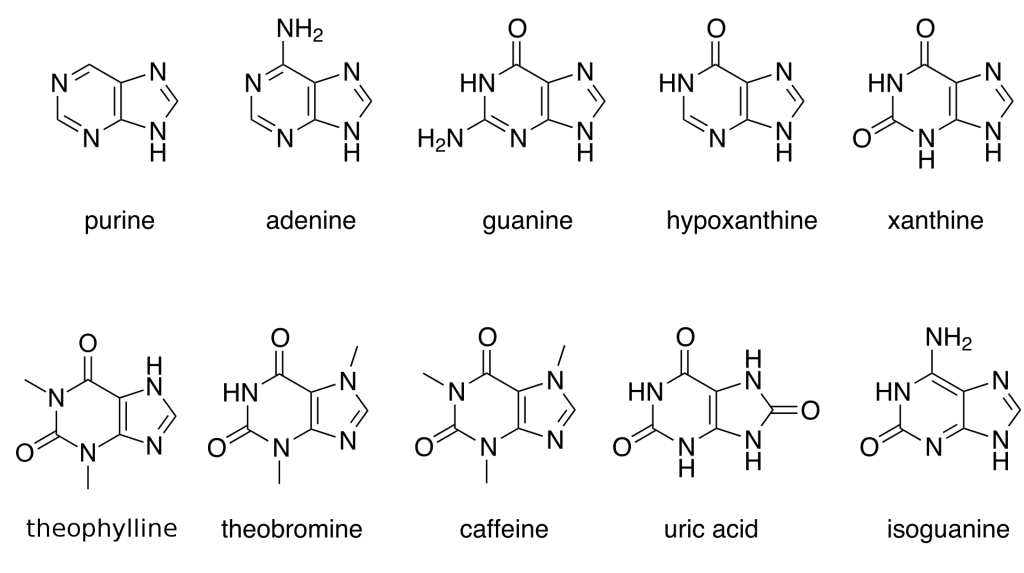

図 1.多くの食品に含まれるプリン体化合物。プリン体は食品として取り入れるだけでなく,体内でも生合成が行われることに注意。

図 2.プリン体から尿酸の合成と分解

図 3.尿酸の合成と分解と分解のバランス

図 4.コチドリ(平成 27 年 10 月 17 日)。明石市にある多くのため池の一つで撮影。鳥がたっている泥(ヘドロ)は,干潟ではなく,池や沼の水が干上がってできた。野鳥には尿酸問題はないかもしれないが,逆に便秘をするとすぐアウトになる(死ぬ)かもしれない。

図 5.コムクドリ。メモ書きには「平成 27 年 10 月 15 日,自宅前,スズメより少し大きい」とある。ご自宅の前に現れたとき,近澤さんは急いでカメラを持ってきて撮影されたのだろう。私にはウグイスの変わり種ぐらいにしか見えないのだが・・・。

図 6.セイタカシギのペア。平成 27 年 10 月 10 日。明石市にあるため池で撮影。セイタカシギをはじめ,多くの野鳥はペアで行動している。どうしてペアで行動する性質が発達したのか,現代生物学の大きな課題の一つではないだろうか?そこに足を踏み入れる前に,まずペアの実例を知りたい。

図 7.セイタカシギのペア。平成 27 年 10 月 10 日。明石市にあるため池で撮影。セイタカシギは,優雅な感じの野鳥である。カラフルな色彩,精緻な模様,そして独特な体の構造。新生代(the Cenozoic)は脊椎動物,昆虫類,顕花植物の多様性が最大限開花した時代といえるかもしれない。

図 8.沼地を歩くセイタカシギ。平成 27 年 10 月 10 日。明石市にあるため池で撮影。見かけは優雅だが,骨格標本はムムム・・・という感じ。

図 9.ソリハシシギの着地。平成 27 年 10 月 10 日。明石市にあるため池で撮影。「エイヤー・・・,とうまく着地したでしょ!」

図 10.X 軸に関して上下対象。犬の顔とトンボの頭胸部みたいなのがとても面白い。子供達には,こういう図形(写真)は不人気である。なぜ興味がないのか?小さいころから,数学的な感性を発現させる脳細胞が活性化されないままになっているのだろう。いろいろな種類の脳細胞(ニューロン)を活性化させる訓練が必要かもしれない。受験教育だけでは,活性化しない脳細胞はたくさんあるだろう。道徳教育は,抑制化に作用することが多い。

図 11.X 軸に対して上下対象の世界。ホワイトシー(北緯 65 度の世界)の海岸沿いの閑散とした集落(2004 年 6 月 28 日だったと思う)。今は紹介できないが,そのうちに時々風景と人々の生活を記事にしてゆくだろう。海水の塩分濃度(salinity)は 5‰以下と思う。イトヨ(硬骨魚)がたくさんいる。

図 12.タシギのペア。平成 27 年 10 月 10 日。オシドリ以外にもペアで生活する野鳥は多い。何でオシドリばかりに注目するのか?もう少し視野を広く。

図 13.レンコン畑で狩りをするヨシゴイ。平成 27 年 10 月 2 日(兵庫県明石市)。捕まえたのはライギョの幼魚か?頭蓋骨は,くちばしのお化け・・・。

図 14.ヤシャブシ(?)の枝にとまるツツドリ。平成 22 年 10 月 14 日(岡山)。多分森林植物公園で撮影したのだろう。迫力ある写真だ。

図 15.イヌビワ(?)の枝につかまるノジコ。平成 22 年 10 月 7 日,フラワーセンター(兵庫県)にて。私にはアオジにしか見えない。

図 16.ノビタキ。平成 27 年 10 月 12 日,水辺のさと公園(兵庫県)にて。公園内でずいぶん粘らないと,こんな写真は撮れないのだろう。

図 17.黒大豆か枝豆の畑でエサ取りをするノビタキ。平成 27 年 10 月 12 日,水辺のさと公園にて。

図 18.黒大豆か枝豆の畑でエサ取りをするノビタキ。平成 27 年 10 月 12 日,水辺のさと公園にて。近澤さん,今日も来ていたかな?