2025年3月13日(木)

<STAP事件>

2014年にSTAP事件が発覚してから,もう11年経つ。私の専門分野は,節足動物の形態形成学(morphogenesis)や進化生物学(evolutionary biology)であり,小保方晴子さんや笹井芳樹氏の研究分野とは異なる。・・・なので,小保方さんの発表したSTAPが,どの程度真実味があるのかわからないし,私は事件の当事者でもない。だから私は小保方さんを非難するつもりは毛頭ない。

実は,STAPと類似した事件は,現在・過去を問わず,日本の社会でも,世界中どこでも頻繁に起きている。そして事件のたびに「責任」という形で多くの人々の命が失われてきた。STAPとよく似た事件は,私の研究室でも何回か起きている。もちろん,命のやり取りみたいなことはなかったが・・・。

小保方晴子さんは,日本の社会のどこにでもいる普通の人だと思う。スーパーのレジで働いている人たちも,ごく普通の人たちだろうし,普通の人たちはきっとケーキ屋さんにもいるに違いない。そういう人たちがスーパーやケーキ屋さんで働いている限りは,深刻なトラブルを起こす可能性はまずない。しかし縁があって,研究所・大学・公官庁・大企業で働く企業戦士(研究員)の道に入ったことで事件が起きてしまったような気がする。

国の科学研究をけん引する科学者は,軍人と同様に「競争」や「最先端」に敏感である。大学に序列をつけて,序列で大学の良し悪しを判断するリーダーから研究者に対する(暗黙の)注文は,想像を絶している。しかも,リーダーたちは人間の見方に著しい偏見がある。よほど専門的な訓練を受けていない限り,何かにつけて口やかましい管理者の要求に応えられない。特に,博士前期・後期課程の間に技術(technology)を学ぶだけでなく,相当「いびつな人間関係」についてもうまく回避する訓練を積んでおかないと,社会に出てから大きなトラブルに見舞われる。

普通の人たちが,企業戦士が働く現場に身を置いた時に発現する行動パターンはいくつかある。不幸にして,小保方さんはひとつのパターンを実践してしまった。不正が発覚すれば,その経緯について慎重な調査が実施され,報告に基づいて処分が下される。少し前の時代であれば,科学者として責任感が足りなかった訳だから,その責任は自分で取れと言う(暗黙の)指示が出された。私は,小保方さんは自分に不正の責任はないと感じていたと思う。だから責任を問われても自害することはなかっただろう。

厳格な組織には口やかましい管理者がいる。彼らは,ストレスがたまるせいか常にイライラしている。何事につけても不満たらたらで,意に沿わなければ担当者(部下)を叱り飛ばす。

一方,日本の社会の特徴として,二の金教育・お手本教育・官僚育成教育の中で育ってきた人たちには真面目で正直な性格の持ち主が多い。組織の中でも非常に協調的で,上司に対しても従順な態度で接する人たちが多い。だから何か事が起きた時には,責任はすべて部下とか担当者に押し付けられることが多い。

そういう真面目で働き者の人たちが,些細なことで上司・組織・社会から一方的に叱責された場合には,脳の中に「魔物」が現れる。脳内の魔物は,叱責に反論せよというポジティブな信号(神経情報)を送るのではなく,早く社会から消えなさいというネガティブな信号を送り,当事者に決断を迫る。円谷幸喜氏,笹井芳樹氏,そして木村花さんも悪魔のささやきを受け入れてしまった。大阪の国税局の職員だった人や兵庫県の職員だった人も,気が動転して悪魔のささやきに負けてしまったのだろう。

ヒト(Homo sapiens)は,大脳の発達により思考という手段を用いて高度なシミュレーションを可能にした。(将棋の駒を動かす例を考えてみるとよい。)しかし,高度なシミュレーションが可能になったと言っても,それが良い方に向かうのか悪い方に向かうのか,その人が育ってきた環境によって大きく異なると思う。シミュレーション自体は,正常なニューロンの集合体がやっていることなので,脳に病気が起きている訳ではない。(急にネガティブな思考になると,うつ病・認知症・躁うつ病とかの診断が下る。)年令にともなう変化もある。口やかましい管理者に対して,あなたは病気だから早く精神科の医者に行きなさいとはなかなか言えない。口やかましい管理者をいさめるのは非常に難しい。

私はしょっちゅう失敗を繰り返していて,その都度私の脳には魔物が現れた。しかし,私の脳に現れる悪魔は,なぜかわからないが「戦え・戦え!」という神経情報を盛んに発信する。きっと私の脳の中には昆虫(insects)や十脚甲殻類(decapod crustaceans)に親和性を示す魔物(ニューロン)があって,危機的状況になるとそっちのニューロンが騒ぎ出すのだろう。

私がSTAP事件に出くわしたら,まず一歩退いて事件の顛末を振り返る。お前はバカかと言われそうだが,私だったらまあ仕方なかろうかと思うだろう。そして私には無理だが,笹井氏ほどの人物ならば天下り先はたくさんあるはずだ。そこに再就職して新しい研究を始められるかもしれない。笹井氏の場合には同じ職場にい続けるのは無理なので,別な職場を探す方が良い。新しい職場に行けば,家族と一緒に遊ぶ時間も作れるだろう。ギスギスした人間関係を離れて,自分一人で遊ぶ時間も増やせるだろう。

私は,真面目で口やかましい管理者とは性格的が合わない。管理者からおとがめを受けたところで,私の脳に現れる魔物は権威に従順ではない。そして理学部の理念としては理学を優先している訳だから,理念に合致する研究を進めて行けばよい。虫やカニの「お告げ」に従って自然科学の研究(特色ある研究と自分では思っている)を推進する方が,楽しい人生を送れるだろう。

私は伊豆半島の田舎で育った。そして今,なぜか小学校の時と全く同じ仕事をしている。小学校高学年の時に使っていたナタとノコギリ(祖父の形見)は岡山までついてきた。当面の目標は,千葉喬三記念演習林に無断で入り込む猟友会の爺さんどもを排除すること。基本的には子供のケンカと変わらないのであるが,60余年に渡る交流の断絶があり,昔の関係に戻ることはもう不可能である。

図1.西表島のリュウキュウイノシシ(2019年5月22日)。西表島の山中にはイノシシが多く,道に出てきてよく遊んでいる。イノシシはおとなしい性格で,ヒトの姿を見ると逃げて行く。この場所は沖縄県道215号(西表島唯一の県道)沿いの土手(24.4º N, 123.8º E)。中央にクワズイモが見える。

図2.リュウキュウイノシシの夫婦。西表島では5月になると,子連れのイノシシ夫婦をよく見かける。この日(5月22日)は,県道沿いの山からイノシシ夫婦が道に出て来た。車を止めてカメラを持ち,撮影をしていると子供たちが何匹か転げ落ちてきた。手前がオス親,後ろがメス親だろう。

図3.土手を上がれないイノシシの子供(ウリ坊)。私が車を止めると,親と連れていた数匹の子供はすぐさま山の中に戻ったが,土手の下には一番小さい子供が残っていた。必死で土手を登ろうとするが,両足の力が足りなくて少し登っては滑り落ちた。子供を見たカラスが2匹寄ってきて,子供に襲い掛かろうとした。私としては見過ごすことはできなかったので,まず大声を出してカラスを追い払った。それから棒を2本用意して(かみつかれると困る),子供を山の中に誘導した。

図4.土手を登ろうとしているウリ坊。名前は「石川五右衛門」とつけた。「石川五右衛門誠次」とつけた方が良かっただろうか?ホ乳類の幼子はどの種類を見てもかわいらしい。五右衛門誠次は,今(2025)生きていれば6歳になる。しかし西表島の山中には,イノシシ罠(跳ね上げ罠)があちこちに掛けてあるので,道に迷ったときには注意が必要である。イノシシ罠には,イリオモテヤマネコがかかることはないのだろうか?猟をする者に注意しても絶対に聞き入れないと思う。西表島の法則。

図5.こちらを向いてへたり込んでしまったウリ坊。右側後肢の先端が,いわゆるブタヅメになっているのがわかる。地下足袋にも先がブタヅメになっているものがある。 留学生のナターシャ(苗字は忘れた)は,ブタヅメ地下足袋を見て大笑いしていた。結局履くことはなかった。バングラディッシュからの留学生のトウヒダ・ザナットは,この地下足袋を見たとたんに「ギェエエ・・・」という奇声を発してどっかに逃げて行った。イスラム教徒は,豚さんに対して極端な拒否反応を示す。日本の地下足袋は,外国人が見たら邪教崇拝のシンボルのように見えるのだろうか?ブタヅメ足袋は,小石が中に入るので私は履かない。干潟ではいつも長靴を履いている。

図6.アダンの木の奥からこちらを見ているウリ坊。大富林道で撮影。5月には子供を連れたイノシシ家族をたくさん見かける。親はすぐに隠れてしまうが,子供は好奇心が強く,人が近づいても逃げない。エサ(パンとかソーセージ)をあげたらすぐに食べにくるような気がする。西表島では時々疥癬が大発生する。疥癬が,ヒゼンダニ(疥癬虫)かは不明であるが,これにやられるとイノシシやタヌキは体中の毛が抜けて,体力が落ち,よろよろとしか歩けない状態になる。私も最初は西表島で,2回目はフロリダの河口で何か所も疥癬ダニに刺されたことがある。気の狂うようなかゆみと大きな発疹が生じて,数が月苦しんだ。

図7.林道わきの草むらに出てきたウリ坊(2匹)。2019年5月19日に撮影した。名前は付け忘れたが,今だったら「坂田キジ撃丸」とか「綱島サギ右衛門」とかつけただろう。ホ乳類に人の姓名をもじった名前を付けるとすごく愛着がわく。動物の名称に人の名前が入っている種類はいくらでもいる。ヨコヤアナジャコ,ヤノトラカミキリ,イワサキコノハ,イワサキタテハモドキ,イワサキクサゼミ・・・。本人らを名指しで非難している訳ではないし,あだ名として呼ぶのは問題ないように思うが。

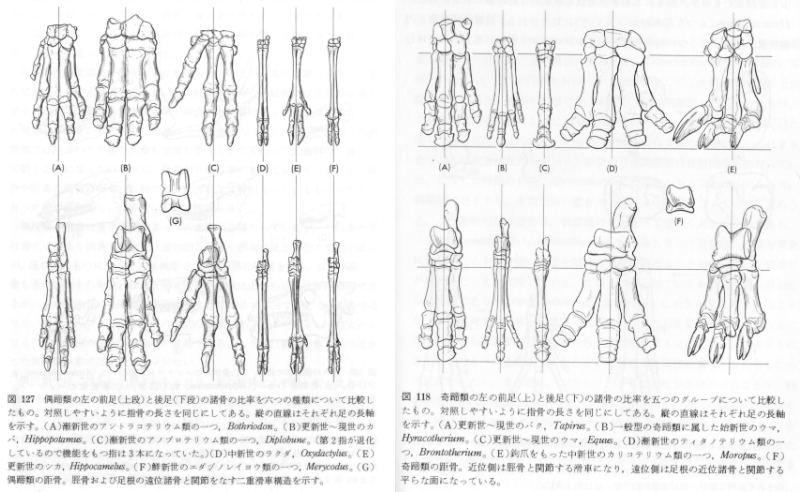

図8.偶蹄類(左図)と奇蹄類(右図)の進化。それぞれの図で,上段が左の前肢骨を,下段が左の後肢骨を示している。足の骨を比較すると,偶蹄類と奇蹄類ではそれほど大きな違いはないように見えるが,進化の過程で5本の足指の骨のどこに体重がかかるかが別れたのだと思う。人差し指と中指の両方で体を支えるグループが偶蹄類に進化し,中指を中心として体を支えるグループが奇蹄類に進化したのだろう。このように2つの分類群(taxon)の間では,各グループの特徴が進化の初期の段階から現れている。つまりそれぞれのグループは単系統(monophyly)の可能性が高いと言える。コルバート「脊椎動物の進化」から転写。

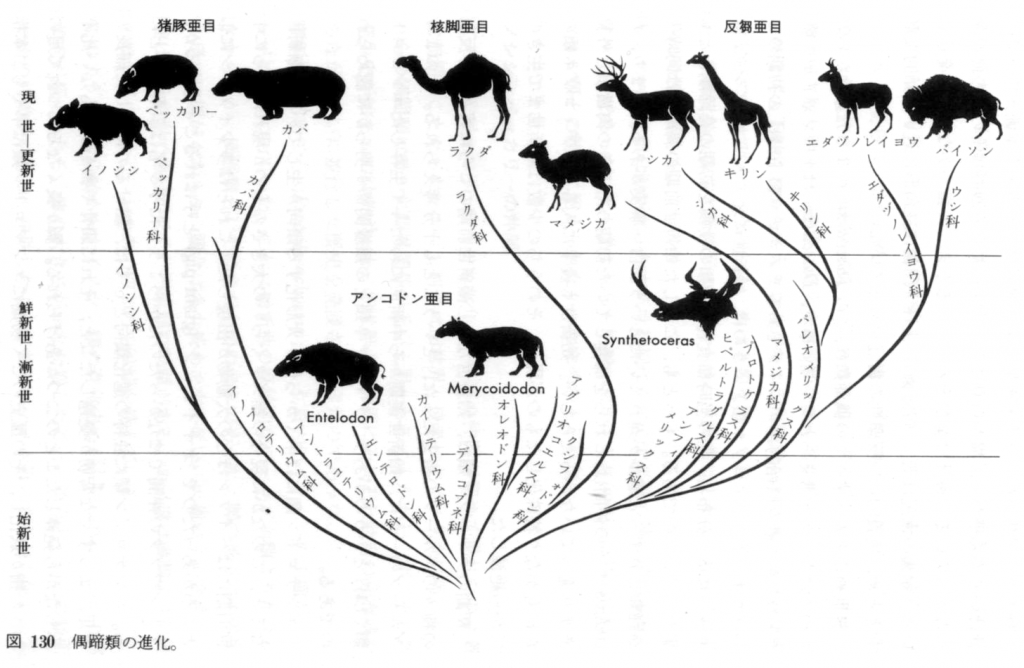

図9.偶蹄類の起源と進化。図に示されているように,偶蹄類の進化も奇蹄類の進化も単系統と考えられる。つまり,暁新世から始新世の初期にホ乳類型ハ虫類の一種から偶蹄類と奇蹄類の祖先が進化し,始新世の中期に偶蹄類の祖先と奇蹄類の祖先が,地球上のさまざまな環境に適応しながら多様化したのだろう。偶蹄類と奇蹄類の進化について面白いところは,それぞれのグループがどういうきっかけで足指骨の位置が変化したかという疑問である。偶蹄類にしても奇蹄類にしても,体を支えるのは4本の肢(脚)である。体を支える「支点」(fulcrum)は足指の付け根で,力がかかる「力点」は足指の先端になるだろう。足指が4本や5本になるとべた足になって捕食者から逃げるのが遅くなるだろう。中指が1本残るか(奇蹄類),中指と薬指の2本が残るか(偶蹄類)どちらかに別れたのだろう。いったん分かれてしまえば元に戻る(5本の指で支える)ことは難しくなり,それぞれの形質が以降のグループを区別する特徴になった。コルバート「脊椎動物の進化」から転写。

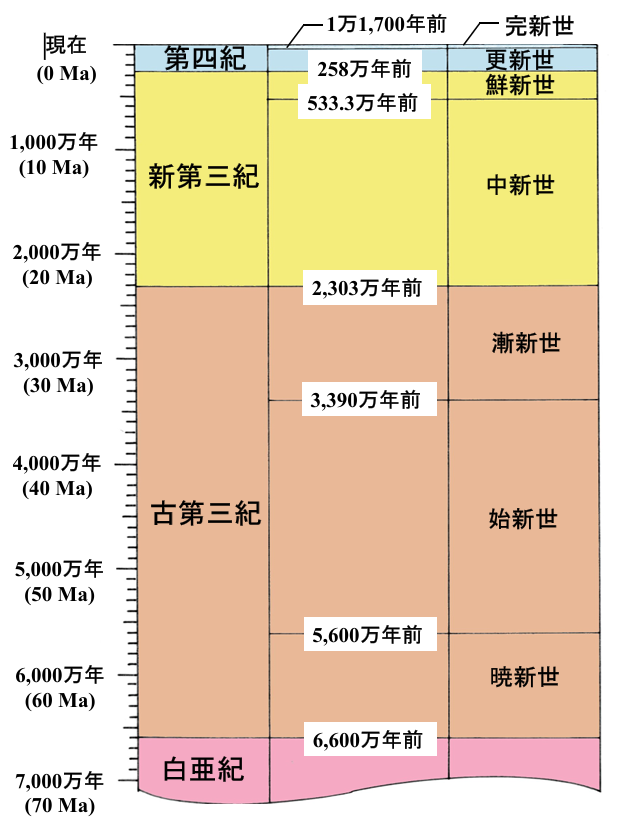

図10.新生代の年代表。

新生代は,今から6,600万年前に始まった。新生代を大きく分けると,古い順に古第三紀(Paleogene),新第三紀(Neogene),そして第四紀(Quaternary)と続く。

古第三紀では6,600万年前から5,600万年前の期間を暁新世(Paleocene),5,600万年前から3,390年前までの期間を始新世(Eocene),3,390年前から2,303万年前までの期間を漸新世(Oligocene)と呼んでいる。

2,303万年前から533.3万年前までの期間を中新世(Miocene),533.3万年前から258万年前までの期間を鮮新世(Pliocene)と呼ぶ。

新生代第四紀は2つに区分され,258万年前から11,700年前までを更新世(Pleistocene),1万1,700年前から現在までを完新世(Holocene)と呼んでいる。

古第三紀,新第三紀,そして第四紀がどのような基準で区分されているのかはよく知らない。さらに詳細な年代区分に関してもどのような基準で分かられたのかよく知らない。

ハ虫類は,白亜紀の終わりごろにはホ乳類に近づいていたとされる(ホ乳類型ハ虫類)。偶蹄類や奇蹄類は,白亜紀末に地球上にいたホ乳類型ハ虫類から進化したのであろう。始新世の初期に,力がかかる「力点」を人差し指と中指の2つで支えるタイプと,中指一本で支えるタイプと2方向に分かれていったのだろう。それぞれのグループが,地球上の様々な環境に適応して多くの分類群(taxon)に分かれていったと思われる。

なお,漸新世から鮮新世にかけて3,300万年の間に,偶蹄類も奇蹄類も多くの種が生まれては絶滅していったと思われる。なぜある種は繁栄し,類似する別種は絶滅したのか,原因はある程度予想できることが多いが,実際にそれが繁栄や絶滅にどれほど強い影響を与えたのか,実証することは不可能である。しかし,その可能性を(仮説として)うまく説明できれば,実証に近づいたと考えてよいだろう。

図11.イノシシの寝床。綱島恭治さん撮影。

綱島さんからお送りいただいたファイルには, 以下のメモが添付されていた。

「平成28年7月28日。綱島恭治所有の畑跡。昨夕は寝床なく,28日早朝出現。28日昼寝に日陰が必要か?」

寝床は,まず土手の土を掘り,次に周囲のササを折って丁寧に積み重ね,それから中央にねぐらを作っている。季節は7月の終わりなので,ササをこんない高く積み上げる必要があるのだろうか?夜は暑くて寝られない気もするが・・・。野生動物は恒温動物とは言え,ヒトに比べて外気温の変化に鈍感(どんかん)なのかもしれない。つまり,夜になると体温が低下するのかもしれない。また,冬には通常の体温より5度や6度低くても普通に活動しているのかもしれない。

こんな立派なねぐらは,アフリカにすむマウンテン・ゴリラの家族でも作れないと思う。実際に作ったのは中山良二さんではないかと疑った。また,このねぐらを時々綱島恭治さんが使っているといううわさもある。奥さんとケンカした時に,このねぐらに来て一晩過ごすのかもしれない・・・,などと想った。

なお,赤と白の棒がスケールとして置いてあるが,全長は2mでよいのだろうか?か。

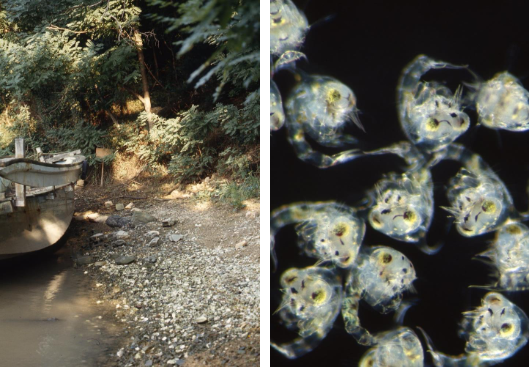

図12.千葉喬三記念演習林。・・・だけだとちょっと賑わいが足りないので,ここで鳥類の概年時計(circannual cock in birds)の研究をするという目的をあげたい。演習林には,キジムナーが時々遊びに来る。概年リズムの研究は立ち遅れていて,誰かが現代生物学の「まな板」の上に乗せる必要がある。

図13.在りし日の近澤峰男さん(2014年8月13日,鎌ガ岳にて)。私には,それぞれの研究分野ごとに何人かの共同研究者がいる。近澤峰男さんは,鳥類概年リズム研究の共同研究者である。近澤峰男さんのキジムナーとしての愛称は「みねぴょん」,戒名は「正倉院佛法僧ぴよ吉」)。鳥類概年リズムの共同研究者としては,他に綱島恭治さん,中山良二さん,難波誠一郎さんがいる。 3名のキジムナーとしての愛称はそのうち考えるだろう。(まだみんな生きているので戒名は付けられない。)私と共同研究者4名が千葉喬三記念演習林に集合し,そこから鳥類概年リズムの研究を共同研究として展開するという「イメージ」でやってゆきたい。

図14.オオアカゲラ(2017年5月11日戸隠)。撮影者はみねぴょん。近澤峰男さんは,ボイラーの製造会社に長く勤めていた。技術畑で仕事をされていたのだと思う。動物の形態(morphology)の三次元空間の把握に対して大変優れた能力をお持ちの方だった。YouTubeに「耳コピ」で演奏した曲が出ている。近澤さんの場合には,「目コピ」で動物の形態を正確に認識していたと思う。近澤さんは,多様性プロジェクトには不可欠の共同研究者である。

図15.ウルシ(?)の木の枝にとまるシジュウカラ。平成29年(2017)5月11日,戸隠で撮影(みねぴょん)。これも素晴らしい写真である。とまっている木は,ウルシと書いたが本当は不明。岡山県ではあまり見かけない木のようである。実の雰囲気は,血をいっぱい吸ったマダニみたいである。和中の基地には時々オス猫がやってきてハウスの中で寝ている。ハウスから逃げた後には,この写真の木の実によく似た形のマダニがたくさん落ちているときがある。オス猫の血を吸っていたのだろう。靴で踏みつけると血が飛び散るので,エタノールを入れた瓶に入れて殺している。演習林もマダニが発生するので,通路はいつも掃除する必要がある。

図16.笠岡市西大島の河口(大島川)。岡山県に赴任してから最初の研究の始まりの地(干潮時)。河口域の岸辺には,夕方山の中からアカテガニが下りてきて産卵(実際にはふ化した幼生を放出)する。川岸で日没前から夜中を通して何時何分にメスが幼生を放出したかを記録した。満月や新月のころは.観察は日没30分前から3時間ぐらいで終えたが,上弦や下弦のころには,夜の間ずっと観察を続けた。アカテガニは左側の山の中に巣穴を作って棲んでいる。左側の林の名前はつけなかった。地権者は懇意にしている人なので「進入禁止」と書けるが,それを書くと人が必ず入ってくる。しかも見ず知らずの人たちなので,ものすごい恐怖を感じる。川岸には廃船が放置されていたが,最近は片付けられているかもしれない。この場所から続く海岸沿いは,山から降りてきたアカテガニの抱卵メスは車に轢かれて全滅した。かつてはアカテガニやベンケイガニは,関東以南の河口域にはたくさん見られた。しかし,相次いで海岸沿いに道路が建設され,次の年には山から下りてきたアカテガニが抱いているたくさんの幼生もろとも通行する車に轢きつぶされて,数年で個体群が全滅した。

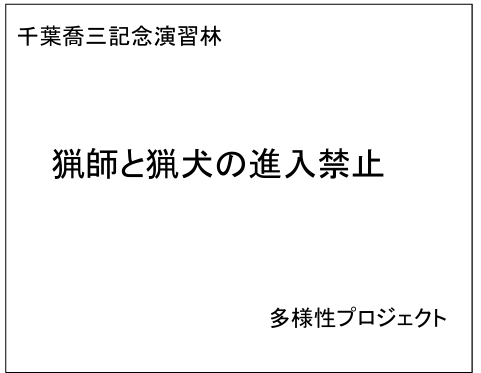

図17.アカテガニの幼生放出活動(larval release activity)。1980年に撮影されたが,今でも(2024)この川岸と林は残っており,夕方になると抱卵メスが川岸に下りてきて幼生を放出するところが見られる。メス親が抱いている2から5万の卵(embryos)は,メスが川岸で待機する間に一斉に孵化する。ゾエア幼生が孵化するとメス親は川の中に入って3~5秒間腹部を煽り立てる。中央にはちょうど幼生を放出しているところが写っている。

図18.アカテガニの生息場所(左)と放出されたゾエア幼生(右)。この場所は県道の脇にあり,大ゴミの捨て場になっている。子猫も捨てられている。夜中に観察をしていて,変な人たちに絡まれたことは何回かある。どんな人たちがいるかわからないので,うかつに返事ができない。アカテガニの生息場所の裏に回ると,カブトガニ保護センターの対岸の干潟に出る。かつて夏目漁協でアサリの稚貝を撒いたことがあった。夏目漁協の管理地の方は柵がしてあって誰も入っていなかったが,こちらの干潟には大勢の人たちが家族連れで押しかけ,笠岡湾沿いの道路には駐車する車で大渋滞が発生した。この干潟は魚介類の採集は禁止されているはずだが,そんなことは全く無視して石をひっくり返していた。カブトガニの保護地だから採集禁止だと言っても,どこにカブトガニがいるのかと激しい剣幕で向かってくる。いつ叩き殺されるかわからないほどの恐怖を覚えた。こんな状態だから,カブトガニの住む海岸の保全はとても無理だと思った。法律やガイドラインに全く無知な人たちが相手なのでどうにもならない。侵入するのを見て警察に通報しても,だいぶたってから調書を取りに来るぐらいで,あとは何もしてはくれないだろう。岡山県も笠岡市も,恐ろしくてこういう人たちにはとても手出しできない。笠岡でも伊豆半島の下田でもアカテガニが守れたのは,食えないものだったことがその理由である。

図19.「競り」が始まる直前の沼津(静岡県)の漁協(2008年3月)。競りに出される魚介類は,食卓に上がる種類である。私は,ガザミ,アカザエビ,ロブスターのように食える生物も研究対象にしているが,多くは食えない生物の行動や進化を研究している。つまり,実学(practical science)ではなく,理学としての生物科学の研究をしている。私たちがめざすのは,駿河湾から戻ってきた漁船に積まれている魚介類のうち,競りに出される前の仕分け作業で捨てられる十脚甲殻類である。

私が現在行っている「鳥類概年時計の研究」「地球温暖化が鳥類の生態に与える研究」「十脚甲殻類における鋏脚左右性の発現機構の研究」「生物の進化機構」の研究は,旧帝大で行われている研究のお下がりではない。日本の社会は旧帝大の学問が最高で,それ以外は邪道な自然科学と見る雰囲気が強い。流行りの学問に関心がある人たちには見向きもされないが,みなこれから現代生物学の仲間入りを果たす研究なので,やりがいはある。多くの研究者が目の色を変えて励んでいる研究分野は,旧帝大の学問の「お下がり」と「同調圧力の強さ」で成り立っている。旧帝大ならともかく,地方大学で特色ある研究を前面に出したいと思うなら,旧帝大のお下がりではまずいだろう。学生の人気も下がる。文部科学省がそんな方向を積極的に支援しているようには見えない。しかし,一番の動機は研究することが楽しいのである。楽しいから続けられるし,新しいこともどんどん取り入れることができる。英語で原著論文が自由に書けるということも嬉しい。

図20.深海魚をもらって喜ぶ学生(南里敬弘氏)。学生をフィールドに連れて行くと,要らないものまでもらってくる。・・・がこれだけ喜んでいると,捨てろとも言えない。この魚は深海魚だろうが名前は知らない。きっと南里氏は岡山に戻ってから焼いて食べたに違いない。魚市場の近くではイルカの肉も売っていた。私が子供のころ食べたイルカの切り身は,90%以上が脂身,肉は5%もなかった。ゴボウと一緒に甘辛く煮てあった。当時は,サンマ一匹が巨大な個体で5円,大型が3円だった。私は,小学校のころ病気の治療で中伊豆町から沼津に1週間に一度通っていた。アデノイドと扁桃腺の除去手術をした際に大量の血を飲み込んでしまい,夜中に洗面器いっぱいの血を吐いたことを今でもよく覚えている。扁桃腺を切り取る時のギシギシという音も覚えている。また,高校生の時にした鼻の手術でも頭蓋骨の内部の骨を削る時のノミ(?)を叩く音も・・・。(私は麻酔が聞いたので良かったが,麻酔なしで手術を受けたという歯学部の学生がいた。)昔の外科手術は,人体実験の一種みたいな感じがした。記事を書いていると,昔の思い出があふれるように出てくる。脳のどこに鮮明な記憶が維持されているのだろうか?

図21.沼津の競り市で拾ったりもらったりして得られた十脚甲殻類(decapod crustaceans)。ボタンエビやコシオリエビは普通のエビ・カニ類であるが,センジュエビ.ソーヨーアナエビは珍品。採集された十脚甲殻類は,エタノールで固定されて標本となる。一部は北九州市博物館に寄贈されたが,残る多くの標本は大阪市立自然史博物館に寄贈される。研究室の十脚甲殻類リスト(SLOU)は平野優理子さんが作成した。SLはSaigusa Laboratoryだろうと思うが,OUは不明。

図22.千葉喬三演習林の縁に立てる予定の看板(シンプルで小さいものがベスト)。

日本の社会は,法律やガイドラインに従って行動するという習慣が確立していない。本来ならば「道徳」という授業科目で教えられるべきことだろうが,二の金教育やお手本教育(ある意味「軍国教育」)を受けてきた人たちは,法律やガイドラインを基礎にして物を考えたり,他人と議論することが大嫌いだ。だから義務教育の中に「道徳」という授業科目を設けると,威圧的行動によってつぶしてしまう。教育委員会には,二の金教育,お手本教育,官僚育成教育で育った人たちが入っているだろうから,権威や地位には極めて弱い。上下関係に厳しい軍隊式階級によって運営される組織には,すぐに弱点を見抜かれる。多様性プロジェクトは,教育委員会や大学とは無縁の組織である。

図23.演習林の中に置かれる予定のシジュウカラの巣箱。(近澤峰男さんが戸隠で撮影)

私の研究目標は,野生生物を対象とした自然史科学の推進にある。過去には,トータルで7~8年間にわたり,日本化学工業協会と環境省の支援を受けた「環境汚染物質が野生生物に与える影響」の研究を行った。現在進行中のプロジェクトは,この研究の延長上にある。現在は吉備中央町協働推進課と吉備中央町ブッポウソウ会(一部の人たち)と連携して研究を進めている。一方では,大学を含めてどこの社会にも「因業じじい症候群」(自分の言ったことをすぐに忘れて,気に入らないことがあると感情に任せて激高する。認知症の一種だと思う。)を罹っているたちがいる。因業じじい症候群に取り付かれた人たちには,法律やガイドラインとか言っても理解されることはない。つまり溝が埋まることはない。・・・なので,岡山県や吉備中央町の担当部署のご意見をお伺いしながら,基本的には今まで多くの場所で行ってきた研究と同じやり方で,自然史科学の研究を進めて行きたい。ただし,多様性プロジェクトは,国や県のご指導によって研究を進める組織ではない。予定する研究:野鳥の繁殖をコントロールする概念時計,地球温暖化が野鳥の生活史に及ぼす影響,野鳥特にブッポウソウの音声コミュニケーションなど。

<参考文献>

- Daan S., C. Dijkstra, R. Drent, and T. Meijer. 1989. Food supply and the annual timing of avian reproduction. Pages 392–407 in H. Quellet, ed. Acta 19th Congressus Internationalis Ornithologici. Univ. of Ottawa Press, Ottawa.

- Gwinner, E. (1996) Circannual clocks in avian reproduction and migration. Ibis 138:47–63.

- Gwinner, E. (2003) Circannual rhythms in birds. Curr. Opin. Neurobiol. 13:770–778.

- Gwinner, E., and J. Dittami (1990) Endogenous reproductive rhythms in a tropical bird. Science 249:906–908.

- Helm, B. (2006) Zugunruhe of migratory and non-migratory birds in a circannual context. J. Avian Biol. 37:533–540.

- Helm, B. and G.A. Lincoln (2017) Circannual rhythms anticipate the earth’s annual periodicity. In Biological Timekeeping:

- Clocks, Rhythms and Behaviour, V. Kumar ed, pp 545–569, Springer, Berlin.

- Helm, B., and R. Muheim (2021) Bird migration: clock and compass facilitate hemisphere switching. Curr. Biol. 31:R1058–R1061.

- Newton, I. (1998) Population Limitation in Birds. Academic Press, London.

- Newton, I. (2011) Migration within the annual cycle: species, sex and age differences. J. Ornithol. 152:169–185.

- Marler, P., and H. Slabbekoorn (2004)Nature’s Music。The Science of Birdsong. Elsevier Academic Press, Amsterdam.

- 小西正一(1994)小鳥はなぜ歌うのか。岩波新書。

- 山田真弓・西田誠・丸山工作(1981) 進化系統学。裳華房。

- 文部科学省(2025)令和7年度 国立大学の入学定員(予定)について(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/1408700_00009.html)

- コルバート, E.H.(田隅本生 訳)(1978)脊椎動物の進化(上・下)築地書館。

- 藤沢周平(1988) 蝉しぐれ。文藝春秋。

- Saigusa, M. (1981) Adaptive significance of semilunar rhythm of the terrestrial crab Sesarma. Biol. Bull. 160:311‒321.

- Saigusa, M. (1982) Larval release rhythm coinciding with solar day and tidal cycles in the terrestrial crab Sesarma ‒ harmony with the semilunar timing and its adaptive significance. Biol. Bull. 162:371–386.

- Saigusa, M. (1985) Tidal timing of larval release activity in non-tidal environment. Jap. J. Ecol. 35:243‒251. (https://doi.org/10.18960/seitai.35.2_243)

- Williams, T.D. (2012) Physiological Adaptations for Breeding in Birds, Princeton University Press, New Jersey.

<記事の執筆に関する情報>

記事の執筆:三枝誠行(生物多様性研究・教育プロジェクト常任理事,理学博士)

撮影に使用したカメラ: PENTAX K-r 70‒135 mmのズームレンズをつけた。近澤峰男さんはEOS 7D Mark Ⅱに600 mmレンズをつけていたと思う。

私にはもったいない代物だが,カメラとレンズは今私のところに置いてあって,時々使用している。

<Animal ethics statements>

The Biosphere Project (Director: Dr. M. Saigusa) permitted for experimental works in the field. This study was conducted along Wildlife Conservation Management Guidelines provided by Ministry of the Environment, Japan. こんな感じでどうだろうか?

<多様性プロジェクト・自然史科学 アーカイブス(Archives) in 2025>

- No. 1: 自然史科学(natural history)の研究に必要な能力と覚悟(https://biodiv-p.or.jp/2025/02/17/4248/)

- No. 2: 1954年から1972年の西表島(https://biodiv-p.or.jp/2025/03/13/4284/)