2025年11月3日(月)

西表島の動物と植物

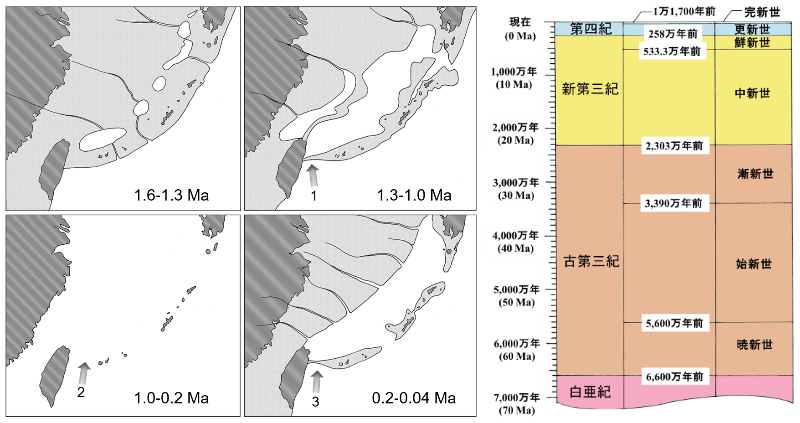

地球上に現存する大陸の位置関係が現在のような配置に決まったのは,大陸分裂が進んだ中生代のジュラ紀後半から白亜紀にかけだろう。白亜紀も終わりに近づくころ,ユーラシア大陸プレートの東側にある東シナ海(East China Sea)の東側の縁で,日本列島の形成が始まったのだろう。新生代に入ってからは,ユーラシア大陸にフィリッピン・プレートの潜り込みの反動で,琉球弧の地形は海の上に出て大陸と地続きになったり,また東シナ海に沈んだりしながら,現在に至っているようだ。

西表島の地層は,広範囲が八重山層という泥岩や砂岩で構成されている。八重山層の起源は,ユーラシア大陸の大規模河川から東シナ海に流出した泥や砂だろう。西表層最上部には十脚甲殻類のThalassinoides suevicusの生痕化石(スナモグリの掘った穴)を産出する。この化石甲殻類の本体はまだ発見されていないが,私は奄美大島以南の島々の潮間帯に生息するトゲスナモグリ(Glypturus armatus)に近い種類と想像している。巣穴に充填した堆積物から年代決定に有効な指標種が見つかり,八重山層の層準の地質年代は14.91Ma~13.53Maと推定された。つまり,今から1,400万年前(新第三紀中新世)には西表島は,東シナ海の東端の浅海にあったということだろう。西表島は1,300万年前から後は,ずっと海上に姿を見せていたのかもしれない。

現在の西表島は,上昇した海水準のため他の島々とは海で隔てられている。今から20万年前から4万年前にかけては台湾と陸続きで,そのころは台湾から八重山諸島に向けて多数の動植物が分布を広げたと思われる。しかし,2万年前から台湾と海で隔てられて以降は海を渡るか,鳥に種を運ばせるかの方法で分布を拡大する手段が残された。ヒトについては,3万6千年目から3万2千年前まで沖縄本島に山下洞人(旧石器時代人)がいた。3万6千年前に大陸から小舟が漂着して住み着いたのだろう。

琉球弧の動植物については,琉球弧が大陸と陸続きだった期間が圧倒的に長く,渡来した生物が新種にあるまでの時間としては短すぎる。イリオモテヤマネコは 1,300万年前から1,000万年前に大陸から琉球列島の広い範囲に住み着き,遺伝的隔離を通じて固有種(endemic species)となって西表島に残ったと考えることができる。陸生の脊椎動物に関しては,同じ時期かもっと前の大陸と陸続きのころに琉球弧に分布を広げた種類のうち,多くは絶滅しただろうがごく一部は固有種となって残っているかもしれない。

図1.琉球弧の出現。琉球弧はユーラシア大陸プレートの東端にあり,フィリッピン・プレートの潜り込みによって海上に姿を現したり,海底に没したりする時期が長く続いた。ユーラシア大陸の出現は白亜紀だろうから,東の縁にある琉球弧は,1億年以上前から大陸と地続きになったり,海没を繰り返してきたのではなかろうか?そして 1,600万年前(1.6 Ma)からは,奄美大島,沖縄本島,石垣島,西表島の4つの島々は海底に没することはなかったかもしれない。宮古島は,動植物の種類から見て100万年前(1.0 Ma)から20万年前(0.02 Ma)のどこかで一度海底に没しただろう。左図の番号1~3は,八重山諸島と台湾の間の黒潮の流入を示す。黒潮の流れが海峡(何と呼ばれているか知らない。台湾海峡ではない。)でせき止められるか通過するかで,東シナ海の生物相は大きく違ったと思われる。

琉球諸島最古の人骨は,那覇市で発見された山下洞人で3万2000年前に出土したので,その頃には琉球弧には旧石器人が住んでいたようだ。もし20万年前に琉球弧に入っていたら,琉球弧は与那国島から奄美大島あたりまでは台湾領になっていたかもしれない。(左の図は木村(1996)より描き直す。)

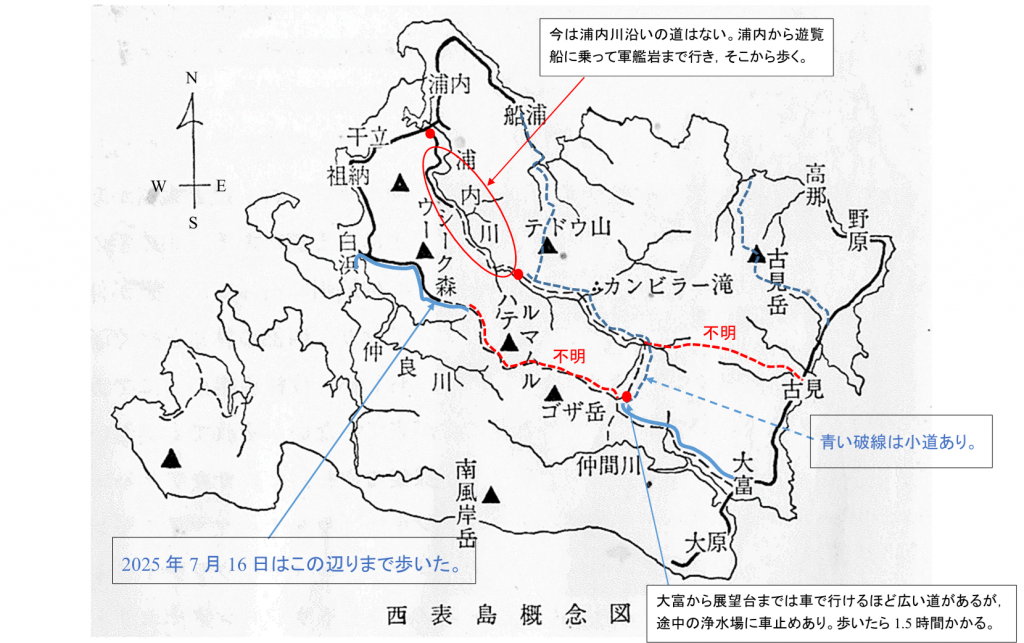

図2.現在の西表島の地形。現在(2025)は西表島を横断する小道としては,東部の大富から西部のマリウドの滝に抜ける山道(図中の青い破線)が使われているようだ。1970年(昭和45年)ごろに西表島の横断道を作る計画があって,私たちが初めて西表島に行った1971年3月には,白浜から鳩間森(ウシクムル)あたりまで道路ができていた。1972年には波照間森(ハテルマムル)まで林道ができていたが,1973年に中止となったようだ。1971年には干立(ほしだて)から裏内川沿いの道があって,私たちは徒歩で稲葉(1970年廃村)から軍艦岩とマリウドの滝まで行き,それから図中に青い破線で示した山道を通って古見に出た。古見から徒歩で大原に来たが,現在(2025年)は古見に出る道が残っているかは不明。1973年に出版された「新しい昆虫採集案内(Ⅲ) –離島・沖縄採集地案内編–」には,白浜から大富に抜ける道が記されているので,こちらを歩くほうがずっと早く大原についただろう。なぜ干立から古見に出る道を選んだのか,未だに謎である。

図3.昔の白浜小・中学校(1966年3月に撮影)。沖縄が日本に返還されたのは1972年(昭和47年)のこと。1966年(昭和41年)はまだ沖縄がアメリカの占領下にあった。白浜は,太平洋戦争中は西表島で採掘される石炭の出港地としてにぎわっていた。戦後は多くの人たちが内地に引き上げたので,白浜を始めとして西表島の人口は激減した。撮影時にどのぐらいの人口だったかは不明。現在は人口が増加している。校庭で生物を観察したり,運動している生徒の姿が確認できる。

図4.現在(2025)の白浜小・中学校の校舎。いつ建て替えられたか不明だが,1984年あたりではないだろうか?現在の白浜小・中学校の校舎には生徒数の割にはたくさんの教室があると思う。1966年当時の学級数は6つあっただろうから,3つある教室を分割して使っていたのではなかろうか?古い校舎も見た記憶がある。

図5.白浜から三叉路のある尾根に続く道。現在(2025)は,白浜から美田良(みたら)に行くには海岸沿いのトンネルを抜ければよい。トンネル内には歩道もついている。トンネルが開通する前は,いったん尾根に上がってそこから美田良に降りていた。つまり,この道(図5)は白浜と美田良を結ぶ旧道になる。私が初めて西表島に行った時(1971)には,干立(ほしだて)から歩いて白浜に行った。この場所は,1971年当時と全く変わっていない。道端で見られる昆虫も当時と変わっていないだろう。ヒメジャノメ,ヤエヤマウラナミジャノメ,クロセセリ,コトウシロシタセセリ,タイワンキチョウ,イシガケチョウ,リュウキュウアサギマダラ,カワトンボと,種類数は少ないが初めて見る亜熱帯の昆虫類に感動した。若いころ血気にはやる自分を,大学紛争の狂気と泥沼から救ってくれたのは西表島の自然と昆虫類である。

図6.美多良(みたら)から白浜抜ける旧道(三叉路)。普段は誰も通る人はいないが,1年に一度3月から4月にかけての2週間程度だろうか,毎晩夜の7時半から8時半の間に10人程度の人たちが集まる。お目当ては,この付近で発生するヤエヤマヒメボタルの集団である。わずか1時間ほどであるが幻想的な風景が見られる。小雨が降っているときには100%サキシマハブに出会うので,長靴は必需品。手前は白浜への道。正面は美田良に降りる道(通行止め)。右が横断道。

図7.三叉路から林道(横断道)を200mほど入ったところ。手前に車止めがあって車では入れないが,営林署の人たちが軽トラで入った跡がくっきりと残っている。徒歩で行くには全く問題はない。1971年当時(3月)には,両側の林は伐採されていてサソリモドキ,キノボリトカゲ,アオカナヘビ,セマルハコガメ,巨大なヤスデなど南西諸島でしか見られない動物をたくさん見ることができた。道端に転がっていた伐採木(朽木)を足で蹴った時には,中で冬眠していたたくさんのサツマゴキブリが次から次へと現れて驚いた。今(2025)はここに来るのは営林署の人たちだけで,人に会うことはない。どこまで道が続いているのか,調べてみた。

図8.西表島の白浜と大富を結ぶ横断道(1973年ごろに中止)。三叉路から500mぐらい入ったところだろうか?結構しっかりした道がまだ続いているが,車の通った跡はない。しばらく道路のメンテはしていないようだ。昼間歩く分にはまったく危険はない道だが,夜は真っ暗なのですぐに道を見失うと思う。

図9.ウシク森の中にある林道の跡。鳩間森(ハトマムル)と呼ぶか不明。道は荒れているが,右端には立派な排水溝が続いている。軽のジープならまだ行ける。

図10.道に出てきたイノシシの親子。林道はもうハテルマムル(波照間森)に入ったあたりだろうか?道の脇で腰を下ろしていたらリュウキュウイノシシの親子が現れた。親の方には牙があったのでオスではないかと思う。道に腰を下ろしている私に気づかずにどんどんこちらに近づいて来た。「こっちに来るな!」と叫んだが聞こえなかったらしく,10 mぐらいのところまで来たので立ち上がった。私の姿を見て林の中にジャンプして逃げていった。子供たち(3匹)も親の後に続いた。これ以上歩いても帰りが大変になるだけなので,しばらく休んで引き返すことにした。旧横断道にはヒゼンダニが多そうだ。ヒゼンダニによる咬症は完治するまで数か月かかる。

図11.西表島の横断道(「京浜昆虫同好会(編)新しい昆虫採集案内(Ⅲ) –離島・沖縄採集地案内編–」から転写)。原図の原稿は1972年に書かれたものと思う(作者は不明)。白浜と大富を結ぶ西表島横断道は,1973年あたりに建設中止となった。本が出版された1973年には,三叉路から歩いてゴザ岳の北側を通り,仲間川の展望台に抜けられたが,現在(2025)はどうなっているか不明。営林署に問い合わせても,入山禁止と言われるだけで教えてはもらえないだろう。

図12.三叉路から仲間川展望台に抜ける道。「新しい昆虫採集案内(Ⅲ) –離島・沖縄採集地案内編–」には,ゴザ岳山頂には百葉箱が置かれていると書かれているので,今でも頂上に行けるかもしれない。ただ,頂上までの道は草茫々で先へ進むのが困難かもしれない。西表島では,道沿いの木の幹にリボンがまかれていなかったら,そこから先は無理に行かない方がよい。西表島の山中にはイノシシ道が縦横に張り巡らされている。自分の歩いている道が歩道かイノシシ道かわからなくなったら,それは道に迷ったということである。迷ったらと思ったら,来た道を何度も戻ってリボンを探す。パニックになる気持ちを抑えて,辛抱強く探せば必ず見つかる。西表島には危険な崖がたくさんあるので,崖を感じたら近寄らない方がよい。リュウキュウイノシシの歩いた道は,崖の手前で消えている。西表島では崖を下ろうとして落っこちて死んだイノシシがたくさんいると思う。10mも真っ逆さまに落ちれば,いくら丈夫なイノシシ君といえ,命はないだろう。大富川の林道は,浄水場(取水口の小屋ではない)まで車で行けるが,林道の入り口には「レンタカー進入禁止」の立て札がある。仲間川展望台の手前に(奥にも?)川に下る道がある。

図13.西表島の自然環境保護地域(環境省石垣自然保護官事務所・西表自然保護官事務所)。今年(2025)からだろうか,古見岳の登山道の入り口には,図13のような看板が立っている。古見岳の往復や,古見岳から北側のユツンに降りるには,事前に町長への届け出(許可願ではない)が必要とのこと。古見岳の登山道の途中には,ベニボシカミキリの盗掘場所がある。毎年5月から7月には県道215号沿いの駐車スペースには,雨の日以外は毎日必ず数台のレンタカーが止めてある。古見岳に向かう相良川沿いにはコノハチョウも生息しているが,コノハチョウとベニボシカミキリは,保護ゾーンの中だけでなく,琉球列島全域で採集が禁止されている。標本を販売している国内のマニアもいるだろうから,そのうち何匹も盗掘して逮捕される者も出てくるだろう。「逮捕」もあり得る時代になっている。

図14.白浜–美田良(みたら)林道で見かけたリュウキュウヤマガメ。白浜–美田良林道沿いは,野生生物の宝庫である。特にシトシトと小雨が降って,生暖かい風が吹く夜には,道路の上をベンケイガニ,何種類かのカエル(frog), サキシマハブが横切っている。昼間は,道端にはチョウが多く,道路にはリュウキュウヤマガメがいる。相当前に結構大きながけ崩れがあって,現在(2025)も通行止めが続いている。道路は修理中なので,あと5年もすれば開通するだろう。白浜から美田良までは,海岸沿いにあるトンネルを通って往復できるようになったので,旧道を通ることは少ない。それでも道路を横切る野生動物には十分に注意して通行したい。

図15.ベニボシカミキリ(左)とコノハチョウ(右)。西表島には何十回も訪れたが,私は今まで一度もベニボシカミキリを採ったことがない。写真の個体は,25年ぐらい前に大富林道の旧取水場のところで学生が採集した。まだネガフィルムの時代だった。ベニボシカミキリは,県道215号からから古見岳登山道を30~40分歩いた原生林の中で採集できるのだろう。幼虫はオキナワウラジロガシの倒木の中にいるようだ。毎年5月から7月にかけてこの場所を訪れる盗掘者(マニア)が後を絶たない。コノハチョウは,2024年7月10日に沖縄本島・本部町の嘉津宇岳で撮影。どちらも沖縄県全域で採集は禁止されている。「一般利用ゾーン」でも禁止。

<参考文献>

- Castro, P., and M.E. Huber (2005) Marine Biology (Fifth Edition). McGraw Hill Higher Education, Boston.

- Ferl, R.J., and R.A. Wallace (1996) Biology. The Realm of Life (Third Edition). HarperCollins College Publishers, New York.

- Harde, K.W., and F. Severs (1984) Der Kosmos-Käferführer. Die mitteleuropäischen Käfer Mit mehr als 1,000 Farbbildern. Kosmos Gesellshaft der naturfreunde Franckh’she verlagshandlung, Stuttgart.

- 平朝彦(1990) 日本列島の誕生。岩波新書。

- 石原勝敏・庄野邦彦・他13名(2010) 新版生物Ⅱ,新訂版。実教出版。

- 今堀宏三・田村道夫(1978)系統と進化の生物学。培風館。

- 神谷厚昭(2001) 西表島の地形と地質–露頭の紹介を中心として。西表島総合調査報告書3: 3–20.

- 環境省石垣自然保護官事務所・西表自然保護官事務所:希少な野生動植物の採取・捕獲が制限される地域。https://kyushu.env.go.jp/okinawa/coremoc/library/otherpmp/reguration-wildlife.pdf

- 菊池俊英(1982) 人間の生物学(改訂版)。理工学社。

- 木村政昭(1996) 琉球弧の第四紀古地理。地学雑誌105: 259–285.

- 京浜昆虫同好会(1973) 新しい昆虫採集案内(Ⅲ) –離島・沖縄採集地案内編–。内田老鶴圃新社。

- 小島圭三・林匡夫(1969) 原色日本昆虫生態図鑑 Ⅰ カミキリ編。保育社。

- Nybakken, J.W. (2001) Marine Biology. An Ecological Approach (Fifth Edition). Benjamin Cummings, San Francisco.

- 小野幹雄(1994) 孤島の生物たち–ガラパゴスと小笠原。岩波新書。

- 周文一(2008) 台灣天牛圖鑑(全新美耐版)。貓頭鷹出版。

- 琉球大学ワンダーフォーゲル部(1972) 南海の秘境 西表島(Web復刻版)。http://skillet.jp/ruwv/iriomote/

- 内田亨(1965)動物系統分類学の基礎。北隆館。

- 山田真弓・西田誠・丸山工作(1981) 進化系統学。裳華房。

- Whittaker, R.J. (1998) Island Biogeography–Ecology, Evolution, and Conservation. Oxford University Press.

<執筆> 三枝誠行(NPO法人,生物多様性研究・教育プロジェクト常任理事)。

<撮影機材> EOS 7D (CANON)にTamron 28–300mm F/3.5–6.3 Di VC PZDをつけて撮影(カメラとレンズはいずれも中古品を購入)。