2025年2月10日(月)

アナジャコ類の分類学的研究

日本列島の河口域や海岸の泥干潟(mud tidal-flat)には,アナジャコ(Gebiidae)が生息している。アナジャコは,甲殻類の進化史の中でも最も新しく地球上に出現したグループと考えられる。今のところ単なる私の勘でしかないが,地球上に出現したのは,新生代(the Cenozoic)の新第三紀(the Neogene), 中新世(Miocene:2300万年前~500万年前)ではないだろうか?

かつて伊谷行氏は,日本列島の海岸や河口の泥干潟を回り,多くのアナジャコを採集していた。Itani (2004) によれば,日本列島の干潟には計6種類ほどのアナジャコが分布する。

一方,私は伊谷氏が論文を発表する前(2002年と思う)に,西表島の西部にある美田良(みたら)の浜の潮間帯(intertidal zone)にある砂泥岩からアナジャコを偶然に採集していた。平野優理子さんが課題研究(卒業研究)のテーマとして,琉球列島のアナジャコの分類はどうかと声をかけたところ,ぜひやってみたいということだった。卒業後に,平野さんは博士前期課程,博士後期課程に進学してアナジャコの分類学的研究を続けた。平野さんが博士号(理学博士)を取得するまでには紆余曲折があったが,5種類の新種を記載することができた。

Itani (2004) によって記載されたアナジャコは海岸や河口の砂や泥の中,あるいは小石や岩のごろごろしている泥浜に巣穴を掘って棲んでいるが,私たちが記載した種類(イシアナジャコ)は,いずれもマングローブや海岸の波打ち際にある泥岩に巣穴を掘って棲んでいた。イシアナャコは,沖縄本島の名城ビーチと名護市運天原でも別な種(Upogebia rupicola)が採集されている。また,琉球列島の海岸には,Itani (2004) に記録された以外に数種類のアナジャコが生息している。いずれも体長は小さい。これらを含めると,日本列島には計13~14種類のアナジャコが生息していると思われる。

アナジャコの分類学的研究からわかったことは,ヨコヤアナジャコ(Upogebia yokoyai )の生活史に2型が存在することだった(Yamasaki et al. 2010)。次の問題は,生活史の2型が同一種内で生じるのか,あるいは同一環境に生息する別種によってもたらされているか,明らかにする必要がある。

・・・という訳で,分類学から3歩進んで,自然史科学の道に分け入ることになった。

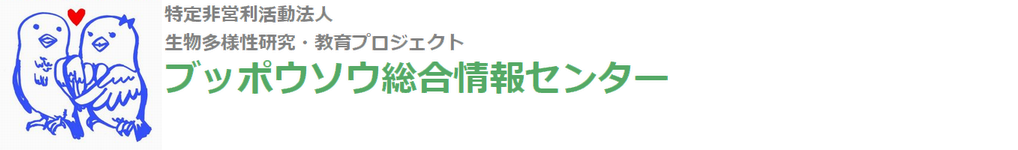

図1. (左上)アナジャコの頭胸部背面(dorsal view)。(左)側面(lateral view)。Hirano and Saigusa (2008) から転写。種名はUpogebia miyakeiとついているが, 種名に人名が入ると研究に強いバイアスがかかる。私はmiyakeさんが好きでアナジャコを研究している訳ではない。Miyakeさんには,矢田部良吉,丘浅次郎,渡瀬正三郎の時代の生物学がそのまま残る。自然史研究を現代生物学として進めて行くためには,種名の変更は不可欠である。属名(Upogebia)の方は問題がない。エビ・カニ・ヤドカリに関しては,分子系統解析が進みグループ間の系統関係(phylogenetic relationship)がよくわかってきたが,アナジャコ類は依然として形態的特徴に基づいて種(species)や属(genus)の分類が行われている。しかしながら,形態の精緻な記述は自然史科学の基礎として重要である。

図2.浦内川(西表島)のマングローブの泥干潟を歩く姜さん(左)と平野さん(中央)。もう20年近くも前の写真(2006年11月に撮影)なので,今(2025年)会っても誰も姜さんや平野さんとは気づかないと思う。アナジャコの研究は,平野さんが形態学的な観察を行って,イシアナジャコの新種を5種類ほど記載した。続いて姜さんが,琉球列島と本州・四国・九州の泥干潟に生息するアナジャコ類についてmtDNAの分子系統解析を行った。広島県の水産研究所の濱口研究室で実施したが,どうして濱口研究室で行うことになったのか,その経緯は覚えていない。何はともあれ,濱口昌巳氏には大変お世話になった。日本列島の河口域にはヨコヤアナジャコ(Upogebia yokoyai)が分布する。高知県・春野町の甲殿川の河口と,広島県・廿日市市の佐方川の河口で個体群の成長を比較すると,大きな違いがあることを見出した。この研究は中学・高校教諭の山崎美穂さんの担当だったが,本人はあまりタッチしなかった。山崎さんはやっと博士号(理学博士)を取得した。なお,写真(図2)に写っている3名は割に問題なく取得できた。博士号は,SSHの研究指導する上で役立つと思ったが,役に立てようとしていないことにはムカッときた。現在の高等学校の教員には,研究するとはどういうことか理解できていない人が多い。悪いが,昔の高等学校教員(東京都)とは大違いである。高校の教科書が間違っているのだが,「課題研究」では仮説を立てる前に先行研究についての知識を得ることが不可欠である。

<自然史学あるいは自然詩学という学問>

生態学を含む過去の自然史学では,詩(poem)や哲学(philosophy)を用いて自然の「心」を表現する人たちも多い。自然誌(natural history)と言っても,実際には自然詩学(nature poetry)のジャンルに入る。古くは渡瀬庄三郎氏(渡瀬線)がいたし,割と最近では四手井綱英氏(里山),照葉樹林(誰か知らない)今西錦司氏(すみわけ理論),日高敏隆氏(警告色)などがいた。梅棹忠夫氏など文化人類学者もこの系列に入る。社会生物学(例えばドーキンス「利己的遺伝子」)なども概ね自然詩学の延長線上にあるだろう。自然の心とは,言ってみれば古き良き自然のノスタルジアだろう。

日本では依然として情緒的傾向の強い自然詩学が猛威を振っている。自然詩学の特徴は,原著論文(original paper)は書かず,書物を通じて一般の人たちに対し自己の主張を展開することである。著者には申し訳ないが,当然ながら中身は週刊誌ネタ(weekly magazine story)みたいな記事が多くなる。自然詩学の主なターゲットは,小説,絵画,音楽と同様に市井の人たちなのかもしれない。

また,有名人と対談して市民の理解を得る試みもある。日高敏隆氏は,バカボンのパパよろしく,赤塚不二夫氏と意気投合して大いに飲み交わしていた。梁山泊で飲んだかは知らない。破門草事件でお馴染みの矢田部良吉の性格と行動も似ている。ともに無責任な学問という特徴がある。バカボンのパパみたいな人は,発狂する暴徒(例えば辻正信氏)を抑えることが上手い。科学技術が進歩した現代では,情緒性の強い学問や思想性の強い学問を受け入れてくれる研究室は少なくなっている。だからこそ攻撃性が一層強くなることもありうるだろう。 情緒的な性格や思想的な傾向の強い生物学は,50 年前の大学紛争時ならともかく,現代社会ではクセが強すぎて自然科学に入れるのはまずいと思う。中学・高校の教科書を執筆するときも困る。

図3.Upogebia miyakei(分類学における学名)。MtDNAや核DNAの塩基配列に基づく分子系統学的解析が行われているが,本種をUpogebiaにするか別の属(新属)にするか迷っている。和名(現在はない)も含めてもう少し時間をいただきたい。図はHirano and Saigusa (2008)から転写。平野さんはイシアナジャコの分類学的研究で,姜さんは十脚甲殻類の卵黄たんぱく(ビテリン?ビテロジェニン?忘れた。)の遺伝子発現の研究でそれぞれ博士号(理学博士)を取得した。

図4.夜間におけるイシアナジャコの採集(2004年11月)。11月は夜によく潮が引く。浦内川河口は広いので,ヒルギ林に入らなければ道(・・・はないが)に迷うことはない。浦内川河口では,一度迷ったことがある。夜中に干立(ほしだて)の海岸沿いを回って,海岸から浦内川のマングローブに入った。田んぼの跡と思えるような地形や小道があったのでそんなに恐ろしい感じはなかった。浦内川の橋に出たときには夜が明けていた。池田英樹氏は,アカテガニ幼生(胚)の体表にあるロゼット・グランドの微細構造だったか,アカテガニ幼生のふ化過程誘導物質の研究のどちらかで博士号を取得した。

図5.浦内川(西表島)におけるアナジャコの採集(2006年11月)。西表島の河口域の川岸や潮間帯には,泥岩が露出し,イシアナジャコは泥岩に巣穴を掘って住んでいる。写真は,川岸の土手にある泥岩が崩れ,一部が川の流れによってこの場所に運ばれてきたと思われる。泥岩にはたくさんの巣穴が作られていたが,多くは古いものでもうアナジャコは棲んでいなかった。南里敬弘氏は,アナジャコの性的2型と干潟の底質汚染の関係で博士号を取得したが,基礎学力(国語)が著しく不足していたため,取得までにとんでもなく長い時間がかかった。共通学力テストで数学,物理,化学がいつも満点でも,国語が20点から25点ではさすがに学位論文は書けない。小学校には行かず,毎日ゲーム・センターをうろうろしていたらしい。通信簿には点数がつかなかったようだ。博士号を取得して最初に赴任した先でトラブルを起こしたようだ。今どうしているか知らない。自然史科学の魅力はたっぷり教えたはずなので,今の仕事(環境汚染のモニタリング)に十分役立っていると思う。私は南里敬弘氏に苦言を呈することはしないが,弁護することもない。メンツやプライドを捨て,自分と家族の生活できる道を見つければよいと思う。

一方,生態学者は統計学を駆使して自然を理解しようとするが,統計的検定をして正の相関があれば,比較する生物現象の間に因果関係があると判断する。「風吹けば桶屋が儲かる」の頭(風が吹く)と尻尾(桶屋が儲かる)を統計解析によって直接つなぎ,私から見ると実に怪しげな仮説をパブリッシュしている。根が情緒的な学問だから,おかしいところがあると指摘すると激高して異なった意見をことごとく排斥しようとする。

たとえば,地球温暖化による野鳥の飛来と繁殖場所の適性の間にミスマッチがあると謳う仮説は,因果関係にどれほどの信頼性があるのか疑わしい。熱帯雨林に分布する樹木は,1年のある時期に一斉開花することも,概年時計(circannual clock)があることを理解していれば,説明は難しくない。生態学者は,生理学(physiology)を毛嫌いしているために,統計的手法で環境因子との相関を検証しようとする。だから,いつまでたっても生態学者は,自然の本当の姿を見ることができないと思う。数字(統計学:statistics)を駆使されると,人はすぐに騙される。数学に対するコンプレックスがあるせいだろう。生態学者は数学コンプレックスをうまく利用して社会をだましている。

分子生物学者(実証主義者)もまた最新のテクニック(科学技術)という自然史学者のコンプレックスを利用して,ひたすら重箱の隅をつつくような批判をしている。コンプレックスを持った他人を批判して,自分たちがいかに優れた研究者であることを示そうとしている。私には,生態学者も分子生物学者(かつては生理学者や遺伝学者)も,どっちもどっちの関係に映る。

結局感情的な反発(起源はお互いの被害妄想)が根源にあるので,いつまでたっても折り合いはつかない。口が悪くて申し訳ないが,ヒト(Homo sapiens)の社会は「騙し・騙され」の連鎖で成り立っているのかもしれない。騙し・騙される行動は,脳(brain),特に大脳(cerebrum)の働きで起きるが,脳の分子生物学的研究をいくら進めても,人がなぜ騙し・騙されるのかは説明できない。

同様に,生命(細胞)に関する分子生物学的研究をいくら進めても,タンパク質や核酸の物理・化学的性質 はわかるが,生命とは何かまではわからない。エネルギーがあれば,物質が生まれ,新しい高分子物質(構造)が生成する。新しい高分子物質には,原子や低分子化合物には見られない性質が生じる。つまり,動物の行動は低分子化合物や高分子化合物という「要素」をいくら集めたところで説明できない。それと同じことである。

生態学者が生理学(physiology)を軽視するのは,上記のパラグラフで述べた事情があるのかもしれないが,構造(structureとかmorphologyとか)は,低分子化合物や高分子化合物という要素から生じることは間違いない。要素間の連携を研究する学問,つまり生理学・発生学・分子生物学・内分泌学を無視して思弁に走れば,個体あるいは多細胞という「牢獄」から逃れられると思うのは妄想に過ぎない。嫌でも個体と並行して生理学・発生学・分子生物学・(鳥の)内分泌学も研究せざるを得ない。

こう書いてくると,現代生物学の中で自然史科学の果たす役割は非常に大きいことがよくわかるだろう。フィールドで観察される個体や個体群の動態と生理学・発生学・分子生物学・内分泌学レベルの解析結果の間には,ますます溝が広がっている。

図5.カヤツリグサにとまるアカスジベッコウトンボ。2019年5月22日,西表島・仲間川沿いにある浄水場脇の草むらで撮影。警戒色などと言って喜んでいる暇があれば,赤い羽根の色の発現機構とか昆虫の翅の起源などを研究してみたらどうか?自然史科学では,形態的な分類の後は,分子系統解析という道もある。

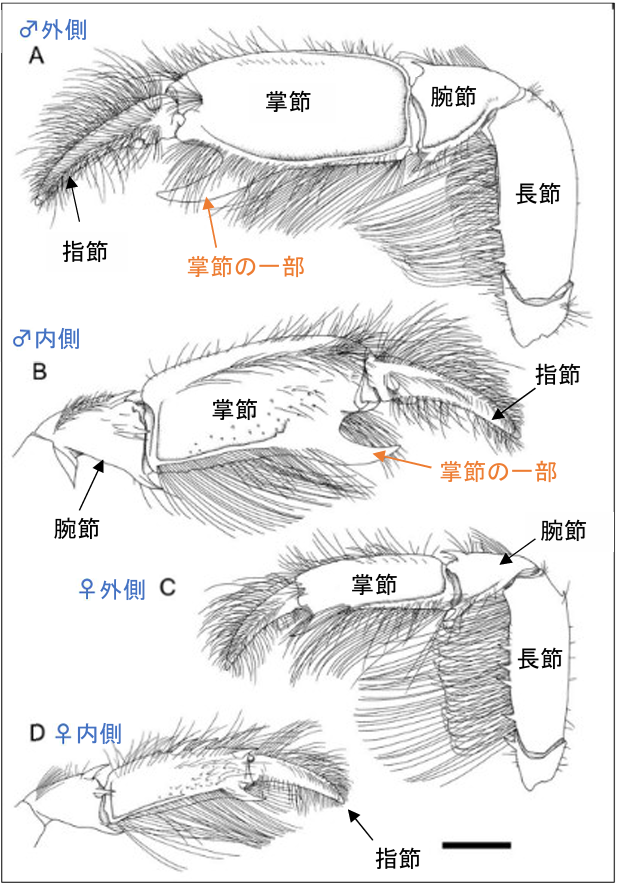

図6.ブッポウソウのヒナへの給餌回数の変化。

自然史科学は,研究対象が自然の生物(野生生物)になる。自然に生きる多くの生物の行動や生態は,生物を遠くから眺めているだけでは,行動のメカニズムについて想像以上のことは出てこない。漫画やアニメならばそれで良いのだが,現代生物科学の仲間入りを果たすには,多くの実験科学の分野に対峙できる自然史科学の方法を開発する必要がある。生態学は統計的手法を用いるが,何度も言っているように,因果関係を実証できない。比較生理学的な解析という手段がある。ブッポウソウの行動研究については,初めから「役割分担」などと考えるからおかしなことになる。まずは,実験方法の概略を述べること。次にその方法を用いて得られた結果を詳述すること。そして3番目に,得られた結果からオスとメスがどのように連携してヒナを育てているかを議論する。役割の分担と言ってしまうと,そんな証拠がどこにあるかと‘きつーい’ご批判をいただくことになるので注意。分子生物学については,技術の進歩の上に乗っかって,さも自分たちのやっていることがベストだ,みたいな発言が多いが,要するに物を考えられない人たちは技術に頼っているにすぎない。挑発に乗る

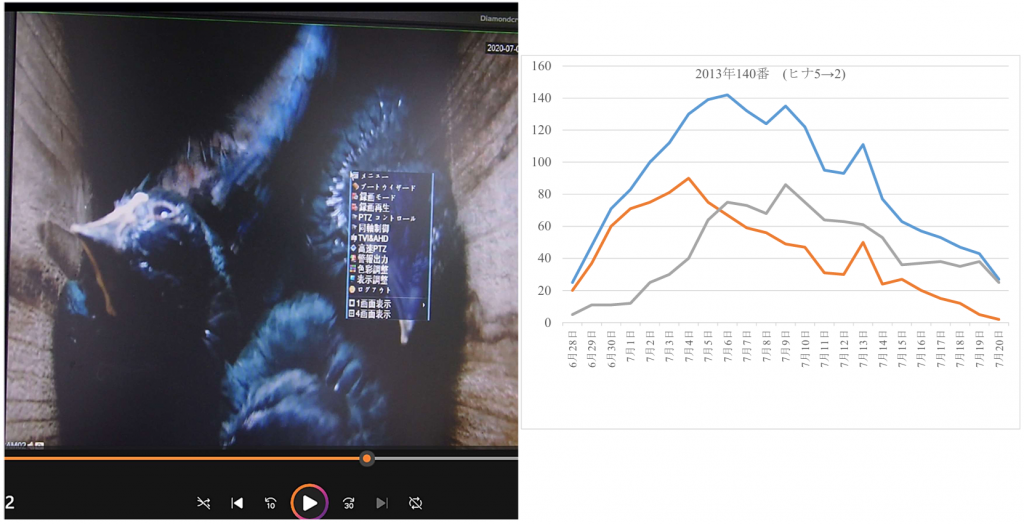

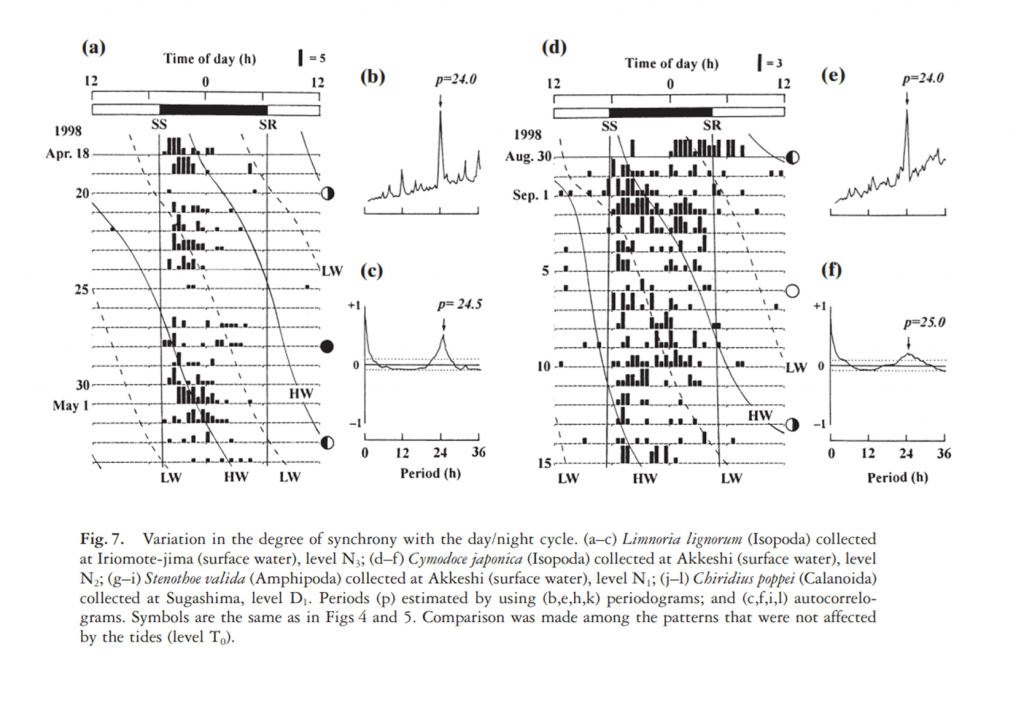

図7.動物プランクトン採集。1995年(平成7年)から,海産動物プランクトンの行動に関する研究を始めた。海岸の海水面付近と海底にポンプを沈め,海水をくみ上げてネットでこしとり,動物プランクトンの採集を行った。ネットにたまったプランクトンは,30分ごとに固定液(この時は5%ホルマリン)を入れた容器に移し替えられた。24時間にわたるサンプリングになるので,昼夜3交代で行ったかと思う。サンプリングに協力していただいた学生諸君(3~4名)に心より感謝したい。

動物プランクトンと言っても範囲は広く,ミジンコ(節足動物)だけでなくクラゲ(刺胞動物)も動物プランクトンに入る。海水中を浮遊するクラゲを吸い込むと,ミンチになったクラゲでネットが目詰まり を起こし,ネットから海水があふれ出す。急いでネットを裏返してクラゲを捨てないと,ネットの周囲は水浸しになる。当時はあまりお金がなかったので安い容器を購入した。一応中ブタのあるプラスチック容器を使ったが,容器の密閉性が低く,しばしば固定液が外に漏れだした。固定液は,今は75%エタノールを使っているが,当時はホルマリン(5%, v/v)を使用した。当時(30年近く前)は確か25%ホルマリンまで飛行機に乗せることができた。西表島の祖納郵便局からホルマリン漬けのサンプルを送付したら,途中で液漏れがあったらしく飛行機(南西航空)を止めてしまったようだ。私は怒られなかったが,郵便局長がだいぶ怒られたようだ。西表島・祖納の郵便局長殿には大変申し訳なく思う。

<実験生物学者から見た自然史研究>

統計的検定こそ自然科学にとって最も重要な手法と考えている者のやることは,実験生物学者には理解できないと思う。実験生物学者の得意とすることは,実験という手法を用いて自然を詳細に記述することである。実験生物学者の目的は,詳細に記述した結果から,どういう可能性が考えられるかをパブリッシュすることである。だから生態学者から見れば,実験生物学者は永久に記述的なデータしか生み出さない人々と映る。これに感情が加わって,ファーブル・ラマルク・牧野富太郎のような自然の記述に熱心な生物学者,そして実験生物学者を遠ざけるようになった。

一方,分子生物学の分野では観察技術が著しい進歩を遂げた。日帰りドックの検査項目(血液一般検査,血液生化学検査,血液化学検査,尿検査,X線および超音波検査など)を見ればわかるように,血液や尿の化学分析や物理的検査で多くの種類の疾患を検出できる時代になっている。新たに開発された技術をフィールドワークで利用しない手はない。分子生物学の進歩は,自然史研究を実証科学の領域に踏み込むことを可能にした。

伊谷行氏は,この点で新しい境地を切り開く努力をしなかったのは残念である。もう形態学的分類と分布で研究が終わる時代ではない。生態学者や自然史研究者はパーマネント・ポストに採用されるとすぐに研究を辞めてしまう若者がほとんどである。自分がどうしてパーマネント・ポストにつけたかをよく考えて,研究を継続し,自然史科学の研究が自然科学の進歩と人材育成に不可欠であることを社会に向けて強く発信しただどうなのだろうか?

実証主義者から見れば,生態学者の研究方法は極めて怪しげな代物に映るだろう。多くの実証主義者の学問は,自然の中に身を置く生物たちの行動や生態を詳しく観察するだけでなく,野外における多様な実験を駆使してデータを取る。もちろん観察や実験には,現代的技術を用いることは不可欠である。(昔ながらの研究方法だと,昔わかったのと同じことしかわからない。)このようなプロセスを通じて,得られた結果から生態学的現象の起きる原因について仮説をパブリッシュするのが実証主義者の普通の取る普通の方法だろう。

一方,生態学や行動学では仮説を研究の出発点に置いている。この方法だと仮説そのものが現実離れしていることが多く,いくら統計的検定を用いて検証(verify)したと主張したところで,得られる結論は真実から遠く離れた「おとぎ話」になる。例えば,警告色とかすみわけ理論とかミスマッチ仮説など唱えてみても,実証主義者から見れば「かぐや姫」のおとぎ話のように映るだろう。

自然科学ではこういう方法が成功しないことは,今西錦司氏の「すみわけ説」を含めて明らかである。結局後に残るのは狂信的な生物学者だけになるだろう。今西錦司氏自身は狂信的ではなかったかもしれないが,後に続く人たちが狂信的(あるいは宗教的)になって,社会に大きな弊害をもたらすことになると思う。現代生態学も今は盛んに起き巻いているが,結局は一時的に流行した亜流の学問として忘れ去られると思う。ショウジョウバエの遺伝学,微細構造形態学,電気生理学も同じ運命をたどった。集団遺伝学やネズミを使った内分泌学も早晩同じ運命になるだろう。そう考えると,ファーブル・ラマルク・ダーウィン・ヘッケルの記載生物学は,今でも(見方によっては)輝いて見えるが,どうだろうか?

「かぐや姫」物語は,一般の人たちには受けが良い。だから生態学・行動学・社会生物学の分野では,相変わらずジャーナルの編集者(editors)がは「かぐや姫」物語を大きく取り上げ,ジャーナルのインパクト・ファクターを高めようと躍起になっている。かくしてそんなジャーナルは,さながらファッション雑誌(fashion magazines)の様相を呈する事態に至っている。視野が狭く,権威主義に満ち溢れているようなジャーナルも増加している。小保方晴子さんのお書きになった論文は,有名なファッション雑誌に掲載されたのは良かったのだが,実験方法がずさんだったために,パブリッシュされてからすぐにウソがばれてしまった。昔からよくあることだ。

世の中では,predatory journal(捕食ジャーナル)の台頭が問題になっているが,捕食ジャーナルのどこが大きな問題かについて研究者でさえもよく理解していない。この50年間で世界の研究者の数は急激に増加した。みんな自分の研究はすごいのだから,自費を使っても研究成果をパブリッシュしたいと思っているだろう。しかし権威あるジャーナルは一現さんには目もくれない。

一現さん,あるいはそれに近い人たちに巧妙に侵入したのが捕食ジャーナルである。発想としては,オレオレ詐欺とか振り込め詐欺と同じで,主な目的は論文の数を稼ぐことだろう。高い出版料を取るので,数があれば出版社は儲かる。捕食ジャーナルの一番大きな問題は,editor自体が投稿論文をreviewできる能力がないにも関わらず,ピア・レビューをしたと言って論文をパブリッシュすることである。

逆に,権威あるジャーナルでは,editor自体はある程度投稿論文をレビューできる能力はあるが,カバーできる範囲は非常に狭い。だから,権威に認められた論文以外はろくに見もせずにリジェクトしていると思う。私には,どっちもどっちに見える。

権威ある人たちの主張することは,一現して説得力があるように見えるが,よく考えてみると思いつきの仮説で,いい加減なケースが多い。一般に権威者は,カリスマ性の高い宗教者の性格を持つ者が多い。私としては,そんな者のご機嫌を取って生きる人生というのは,性に合わない。権威の問題は横に置いといて,editorが投稿論文をよく読んで内容(概略)を把握する。そして面白いと思えば多少の修正をして査読者に回すという方法が,特にアメリカでは定着しつつあるように思える。

だから論文の投稿については,インパクト・ファクターに敏感になる必要はさらさらないと思う。一方で,商業的ジャーナルはこれができないので,どうしてもインパクト・ファクターに頼らざるを得ない面がある。どっちを選択するかは,何を重視するのかで方向が決まる。私にはお金がない。古くからあって,しかもただで出してくれるジャーナルを選ぶ。古くからあるジャーナルならば,インパクト・ファクターが低いからといって,編集者が投稿論文をいい加減にレビューすることはない。

逆に,インパクト・ファクターが高いからと言って,編集者やレビューワーが投稿論文を精読するかというと,そうでもないケースも多い。これも小保方さんの論文を参考にしていただきたい。インパクト・ファクターは商業主義的な方向に走ったジャーナルが好むスタンダードである。だから市販されているエロ本は,インパクト・ファクターが高そうである。IF3.0から4.0ぐらいはあるかもしれない。場合によったら10ぐらいあったりして・・・。不謹慎だと思う権威者は多いかもしれないが,インパクト・ファクターというのはそういうものだろう。

大事なことは,ひとつだけの物差しでものを見ないことである。インパクト・ファクターは商業誌の使うインデックスで,インパクト・ファクターが高いジャーナルに掲載された論文が,質の高い研究だという単純な考え方はしない方が良いと思う。

原著論文をパブリッシュするのに,当該分野の「権威」のお力をお借りするのが自然科学研究の王道だと思っている人たちはたくさんいると思う。ジャーナルのインパクト・ファクターに惑わされると,人はどうしてもそんな行動パターンになる。しかし,権威をお借りすると「代償」は安くない。権威におもねったばかりに,人間にとって一番大事な能力である「考える力」を根こそぎ奪われてしまった人たちは,過去にたくさんいた。現在も,そして未来にもたくさんいるだろう。

権威におもねらないと研究ができない,論文が出せないと信じている方々は,「冗談じゃない,他にどんな方法があるか?」とカンカンに怒り出すかもしれない。

しかし,ちゃんと他の方法はある。日本の国には立派な法律(law)や指針(guideline)があるではないか? 誰がこの研究を許可したのか? どんな環境保全条例に基づいて採集や研究を進めているか?そのようなガイドラインに基づいて,研究の意義やわかったこと,どんな問題があるかを述べることができるだろう。野生生物を扱う自然史学では,animal ethics statements は形式の範囲を超えて,acknowledgments以外のところに明記することが良いと思う。法律やガイドラインを基礎にした思考をすると,情緒的な思考の強い人たちのしつこい批判をかわせることが多い。

ガイドラインというのは,内規とは少し違う。内規は権威者が自分を守るために,自分に都合よく設定されたスタンダードである。大学で言われているコンプライアンスは,研究のガイドラインでもなんでもなく,研究者のためと言いながら,管理者のプライドを守るために設けられたルールに過ぎないのではないだろうか。内規やルールというのは,よく確かめてから適用したい。

図 8.海産動物プランクトンのライトトラップ。海岸の波打ち際で電灯をつけてしばらく待っていると,明かりの下に無数の動物プランクトンが集まってくる。脊椎動物では硬骨魚類の稚魚(特にイワシ)が多い。体長 1cmといったところか。無脊椎動物では節足動物の甲殻類(Crustacea)が圧倒的に多い。特に多いのがミジンコの仲間で容姿と体色は双眼実体顕微鏡で見ると大変美しい。ヘッケルは原生生物の形態の記述に半生をささげたが,私は甲殻類の形態に魅了された。

図9.ライトトラップに誘引された海産動物プランクトン

図10.動物プランクトンの遊泳活動に盛られる周期性。周期解析のプログラムは物理学科の大学院生が作成した。パソコンが88とか98の時代だった。この学生は,大変優れた頭脳を持ち,博士号を取得後に原子力研究所に赴任した。・・・が,上司との折り合いが悪く,辞めてしまったと聞いた。彼の能力は大企業では生かされないが,中小企業では大いに役立つだろう。笹井芳樹氏のように脳がパニックに陥らない限り,次の道は十分に見つけられたと思う。プライドや見栄えにこだわると奈落の底に突き落とされる。日本の社会は「二の金教育」と「官僚育成型教育」のミックスにより成立している。それに合う人は共通テストで良い点が取れるが,合わない人はどんなに頑張ってもすばらしく好い成績は取れない。大学に入ってから,嫌な科目を含め懸命に勉強して自分の道を見つけられると思う。

<新しい自然史研究の道>

私は,自分の執筆する論文で他人の研究を短くレビューをすることはあるが,総花的な総説を書くことはない。つまり,編集者目線の記事は書きたくない。・・・なので,私はこういう方向に進みたいという願望について記しておきたい。

自然史研究の第一歩は,自然のできる限り正確な記述(description)である。次のステップとして,記述した生物現象の起源とか機能(適応)とかを,現代科学の知識と技術を用いて解析するというのが私のやり方である。Introductionで述べるのは,当該研究の意義もあるが,先行研究からはメカニズムについて考えられる2つ,もしくは3つの可能性である。どの可能性が高いかは,例えばこんな実験を行えば判定できる,というようなアイデアを記述する。いくつか実験や詳細な観察を行えば,introductionに述べた可能性の幅が狭まるので,観察や実験の結果を要約すればよい。そしてdiscussionにおいては,結果の要約に基づいて新たな仮説や可能性を述べることができる。私の場合には,生態学をやりたい訳ではないので,統計処理は二の次と言ったところか・・・。

私の一番得意とするところは,詳細な観察と野外実験である。ファーブルを始めとして,ラマルク,ダーウィン,ヘッケル,日本では牧野富太郎などの行った研究は,私の感覚にうまく馴染む。なお,南方熊楠については,何か絵画のような感じがして今ひとつ気持ちが入らない。詳細な観察や実験という意味では,いわゆる実証主義者の感覚とは共通するところが多いが,多くの実証主義者(生理学者や分子生物学者)は,視野の狭い人が多く,「分子」とか「遺伝子」とか要素(element)しか見ようとしない。要素が集まれば,「構造」(structure or morphology)ができる。(構造ができるためにはエネルギーが必要なのだろう。)すると,要素の側からは予想できない「行動や生態」が発現する。自然史科学は,「行動や生態」を解析し,行動や生態(もちろん発生でも分類でもよいが)のカギとなる要素を抽出する学問である。

例えば,図6に示したように,ブッポウソウを遠くから眺めているだけでは,妄想しか湧いてこない。巣箱の内側にカメラをつけてヒナの行動を観察し,時間ごとの親の給餌頻度を計測すれば,親(オスとメス)の貢献度を客観的に判定できる。ビデオ解析というのは,動物行動の先進的な研究方法だろう。オスとメスの「役割分担」と言ってしまうと,野鳥の行動を擬人化することになるので,不用意に使うべきではない。こういうところに,基礎学力があるか,日常勉強をしているかが反映される。だから「役割分担がある」といって発狂する人たちがいる。発狂すると人の行動力は飛躍的に高まり,怖いもの知らずになる。

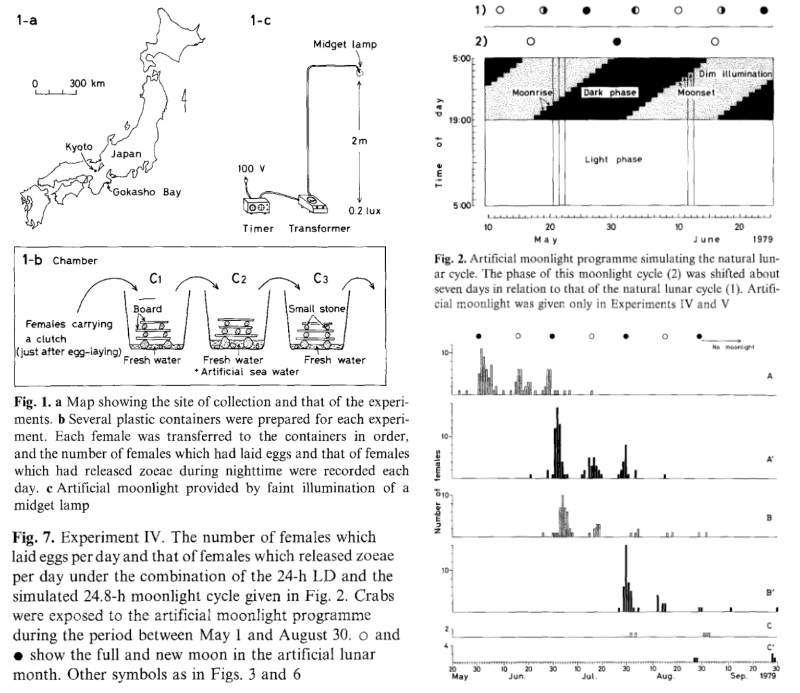

図11.アカテガニの産卵(incubation and larval release)に見られる月周リズム(semilunar rhythm)の発現機構。4月にアカテガニをたくさん採集し,24時間周期の昼夜サイクルと24.8時間周期の人工月光サイクルを組み合わせて,人工の月周期(artificial lunar cycle)を作った。アカテガニの産卵は見事に人工の月周期に同調した。コントロールは論文に提示。

図12.昆虫を誘引するライトトラップ。2024年6月29日の夕暮れに撮影。昔と違って,現在(2024)では昆虫採集は行っていない。 昼間の干潮時には干潟に出てアナジャコを採集し,夕食後は部屋の中でサンプルの写真撮影を行う。 宿泊棟の脇の空き地にライトトラップを仕掛けてみた。以前(1990年ごろ)宿泊棟を作る時に周囲の木々を伐採した。西表研究施設の周囲は,国立公園の普通地域になっているので昆虫類を採集することはできる。ヨナグニサンは採集禁止になっているのかもしれないが,通常に個体数であれば宿泊棟の周囲にはたくさん電灯がついており,伐採後10年ぐらいは大量の昆虫類が飛来した。ヨナグニサンがたくさん飛来した年もある(採集禁止)。研究施設の敷地内でも結構いろいろ飛んできて,撮影の合間に写真撮影を行った。こういうところが私の学問の原点になっている。

図13.光に誘引された昆虫類(上段の3つの写真)と宿泊棟の軒下を歩いていたアカテガニ(下の写真)。2024 年6月29日の晩に撮影。西表島や沖縄本島のアカテガニは,本州や四国のアカテガニに比べて相対的に歩脚が長い。形態的な面から分類すると,西表島産はリュウキュウアカテガニ(Sesarma haematocheir-okinawai)という名称にすることができる。西表島で見られるアカテガニは,写真の個体が最大サイズで鋏脚(cheliped)は本州の個体に比べて赤くない。・・・が,本州のアカテガニと比較して別種と言える段階まで異なっているかは不明。mtDNAや核DNAの遺伝子解析を行っても,種レベルの違いぐらいは検出できるが,だから別種と断定はできない。どっちにするのか,研究者の判断にゆだねられる。私は,本州から種子島あたりまではアカテガニ,奄美大島以南は,リュウキュウアカテガニという名称が良いと思う。Haematocheir の種名がないと,どんな種かイメージがわかない。なお,分類に関してはもう自分でできると思うので分類学者に照会することはない。悪しからず。

<私の考える自然史研究>

情緒的な表現で申し訳ないが,私の自然史研究は自然の「心」を理解することから始まる。私の場合には,幼少のころから日常自然のまわりで起きる物理学的現象,化学的現象,生物学的現象,そして地球物理学的現象には非常に興味があった。ただ,数学にはあまり興味がなかった。(今考えれば,そろばんの演習ぐらいはやっておくべきであった。)自然に囲まれて育ち,四季の中で移り変わる自然の中に物理・化学・生物・地球科学の現象をいくらでも見つけることができた。とりわけ興味を引いたのが,自分の目にはいる生物たちの姿であった。いつしか生物学に対する興味が他の分野から抜きんでるようになり,生物学の道に進むことになった。自然科学に対する興味は,小学校の教育で得られたものではなく,自然に接する中で湧き上がってきたものである。

だから私の場合には,小学校で自然科学を習って興味を覚えたのではなく,自然に直に触れることでアプリオリに生じた興味(経験に先立つ先天的・生得的・先験的な趣向)である。中学校で教えられる教育科目には,小学校の時に覚えた興味を広げてくれる分野はひとつもなかった。高校受験のための教育にはついて行けず,残念ながら落ちこぼれとなり,問題児と言われ続けた。受験勉強で抑圧されているときには,毎日が精神的にすごくつらかったのを覚えている。しかし,高校時代になってから,なぜか引き込まれるように勉強するようになった。「虫の知らせ」みたいなものに取り付かれて,最後の最後に急に成績が上がり,めざす大学に入学することができた。

大学に入学したら,同じような思考の持ち主が周囲に結構いるではないか。昆虫採集も大学で初めて教えてもらい興奮した。そしてちょっと粋がっていた大学生にとって当時流行していた沖縄旅行を経験し,琉球列島にはあんなに美しい自然があることに感動した。そこで将来は科学教育に携わりたいという思いが強くなり,それから自分で必死に勉強するようになった。授業にはあまり出ていなかったので,本当に自己流の勉強をしたが,気持ちばかり先に立って各分野の内容をよく理解とは言えなかった。

大学院の入学試験もあって,嫌いな分野(動物系統進化学,生態学,遺伝子の生物学,発生学,神経生理学・・・。今考えると全部の分野が嫌いだったみたいだ・・・。)は,我慢して積極的に取り組んだ。根性だけで本を読むので内容の理解はそっちのけであったが,筆記試験になると人に負けないぐらいの力がついてきたように感じた。多分私が人と大きく違うところは,自分が嫌いな分野は,何十回も本を読み返して理解しようとする変な執念かも知れない。・・・にもかかわらず,伊藤嘉昭氏の「比較生態学」,徳田御稔氏の「進化・系統分類学」,渋谷寿夫氏の「生物学入門?」などは,私にとってはアクが強すぎて,何度読んでも内容は頭の中に入ってこなかった。これらの本は,生物学というよりも思想書の性格が強く,私にとっては偏った思想を基礎にして長い人生を送るのはとても難しいと思った。偏った思想を維持していると,社会との摩擦が次第に高まってゆく。挙句の果ては,体を張ったケンカに発展するだろう。しかしながら,何をもって偏っているかの認定は,利益相反(competing interests)の問題が強く絡むので,慎重に考えなければならない。

なお,私の卒論と梅棹忠夫氏の卒論を比較すると,すでに学部(理学部)の段階で真逆の方向を向いていることがわかる。

森下正明氏には,私の卒業論文を見ていただいた。何度も論文を添削していただいた。私のような態度の悪い‘一現さん’の指導をしていただき,心から感謝申し上げたい。周囲の人たちとは異なり,森下氏にアクの強さは感じられ見かった。また,田隅本生氏にも偏った思想のようなものは感じられなかった。田隅本生氏からは,訳本「脊椎動物の進化(上巻・下巻)」をいただいた。コルバート「脊椎動物の進化」は原索動物からヒトに至る生物の進化を地質年代に沿ってまとめてある。図も多く,非常に理解しやすい著書で,座右の銘として今でもよく利用している。(本はボロボロだが,これは築地書館の製本が悪い。)生態学者は,「脊椎動物の進化」のような著書を見て記述的なデータ(descriptive data)とバカにするのだろうが,記述的なデータは生物研究の原点だと思う。思想を原点に置くと互いの接点が無くなるので,先に見えてくるのは戦争ではないのか?

木村資生氏の著書「生物進化を考える」に関しても,何十回も読み返した。最初に買った本は水に浸かった古本みたいになって捨て,2冊目を買った。3冊目も買ったかもしれないが,皆ひどい状態になった。結論から言えば,十分に理解できたとは言えないが,後半の分子系統学に関してはよく理解することができた。(ただ,分子系統学は木村氏の守備範囲ではない。)

木村資生氏の著書の基礎には,統計学的思考・集団遺伝学的な物の見方がある。このような学問は,「数字」や「遺伝子」という抽象的な概念を基礎に置いているが,遺伝子は単なる「数字」の組み合わせではない。中立遺伝子と言ってみても,進化に対して中立などどうやって証明できるのか不思議で仕方なかったが,とにかくそんな研究分野があることだけはよくわかった。

地球科学(earth science)は,昔は物理学・化学の進歩の陰に隠れて不遇な扱いを受けてきた。数学・物理学・化学さえ修得できれば,世界や宇宙のできごとはすべて理解できるという視野の狭い実証主義者の思い上がりが,そうさせてきたのだろう。人は何か考える基盤を見つけると,舞い上がってしまう(発狂する)ことが多い。宗教はその典型的な事例である。50年前の大学紛争も,マルクス主義生物学みたいなことを主張する人たちが現れてから,過激さを増していった。何とか真理教の信者たちも,何か変なセレモニーを受けてから過激な行動をとるようになった。

自然科学の世界も似たところはある。キュビエがラマルクを執拗に攻撃したのも,情緒的仮説である天変地異説を強く信じていて,ラマルクのような論理的仮説がとても我慢できなかったのだろう。人は常に他人から優位に立ちたいという根源的要求があるのかもしれない。根源的要求は,強く信じることで満たされる場合もあるが,多くは異なる意見を持つ他人をことごとく排斥することで得られるのかもしれない。いずれにせよ,古くは生物学と地球科学は自然科学の諸分野の中でお荷物的存在だった。

私もまた,自然科学に対する偏見から地球科学について学ぶのが遅れてしまった。今振り返るとこの学問は最高に面白いし,自然史科学の研究には必要不可である。余計なことかもしれないが,天気予報の解説を聞いていると,天気予報士のレベルは確実に上がっているように見える。昔はちょっと芸能人風だった。

最後に進化生物学(Evolutionary Biology)について。昔の思弁的な進化学は,形を変えながら依然として継続している(例えば,リチャード・ドーキンスの「利己的遺伝子」とか「盲目の時計師」など)。実証主義者は思弁的生物学者を徹底的にバカにしているが,思弁生物学者の方も実証主義者を忌み嫌っている。両者の関係は益々離れて行くばかりで,接点は見つからない。

私はどっちだろう?思弁的な生物学は,京都大学でかなり勉強してもうこりごりである。しかしながら,東京大学理学部や大手の大学を席巻している視野の狭い実証主義者もごめんである。官僚養成教育を受けて育った研究者の倫理観は,とても従えるものではない。結局独自の道を歩むしかないのだろう。何が独自の道かはすでに述べてある。

進化生物学や地球科学の領域の中で,あまり注目されてこなかった2つの仮説がある。ひとつはコープの提唱した定向進化説(directed evolution theory)と,もうひとつはエルドリッジとグールドにより提唱された区切り平衡説(punctuated equilibrium theory)である。ともに地質時代の生物化石を検証する中で考案された仮説なので,木村資生氏の提唱した中立説(neutral theory)よりもずっと具体性が高い。現状では定向進化説も区切り平衡説も視野の狭い実証主義者には理解されないと思う。

種(species)の形態や行動が時間とともに変化することはダーウィンの自然選択説で説明できるが,なぜハ虫類やホ乳類に羽(wing)が生えたのか,また昆虫に翅(wing)が生えたのか,なぜ無脊椎動物や脊椎動物が陸上に上がったのか,なぜ霊長類が出現したか,というような多くの進化史上の謎は,自然選択説では説明できない。多くの謎は,ヘッケルの提唱した反復説と定向進化説・区切り平衡説で説明した方が良いと思われる。定向進化説や区切り平衡説は,反復説の延長上にあると思う。反復説は,すべて正しいという訳ではないが,重箱の隅をつついて反論する人たちとの溝は深い。

定向進化説・区切り平衡説を要約すれば,生物の進化はランダムに起きる小さな突然変異が長年かけて蓄積し,最終的に科(family)と目(order)以上のレベルのタクソン(分類群)が出現するのではなく,短時間のうちに突然変異が種内(species)とか属内(genus)に蓄積して,構造的に(形態的と言うのも可)大きな変化(科,目,綱,門)が現れるということである。ただ,現在の地球(新生代第四紀)はせいぜい下目(infraorder)ぐらいまでしか新しい分類群(taxon)を生み出せないかもしれない。地球上の生物にとって新たに開発できる環境が無くなっていることに加え,構造的に大きな変化を生み出すエネルギーが減少しているからではなかろうか?(後者については,完全にあてずっぽうの議論である。)

分子系統学(molecular phylogenetics)は,生物の分類群(taxon)の系統(phylogeny)について定向進化説・区切り平衡説の概念と一致するところが面白い。偶然のことかもしれないが,分子系統解析ではそれぞれの分類群は,種から発展して属(genus)・科(family)・目(order)・綱(class)・門(phylum)の順に発展するのではなく,まず一番大きなタクソンである門が出現し,次に綱レベル,次に目,科,属,種レベルに細分されてゆく。集団遺伝学(population genetics)は前者の概念の上に構築される学問で,目標は適応度(fitness)を数量化することにある。適応度は種レベルの進化なので,属レベル以上の進化については全く説明できない。つまり,どれぐらいの適応度があれば,属になるとか綱になるのか説明できない。

統計学や思弁的生物学をやる人たちは,少し一般性が見られそうな仮説に出会うとすぐに一般化して,鬼の首を取ったような大仮説としてパブリッシュする。それに乗せられると大学紛争であれば,不毛な過激デモに参加させられることになる。私は過激デモに行くよりは,虫捕りに行く方がずっと生きがいを感じる。自分が立ち向かうべき重要な課題は,デモ行進ではなく虫捕りだったということ。虫の知らせで危機を救われたことは数知れない。

区切り平衡説と定向進化に関しては,否定的な意見が多い。理由は,生物の形質(structureとかmorphology)は,数多くの突然変異を経てゼロから形成が始まるという考え方(木村資生氏)を鵜呑みにしている人が多いことに起因する。理論的には,盲目の時計師が機能を持つ「時計」を作り上げることは可能である。しかし,目の見えないユミル(進撃の巨人)は,見たこともない部品を気の遠くなるほどの時間(例えば10億年)組み合わせ続けても,機能を持つ時計を製造できる可能性は無い(ゼロではなく,無い)と思う。ユミルは,部品を組み合わせて得られる一段高いサブ構造(substructure)が,機能のある時計の一部として正しいかを判断(認識)できない。だからユミルが永遠に組み合わせ続けても,各部品はもとの部品以上に新しい機能を持つことはない。数学的にはごくわずかな確率過程としてあり得ても,物理学的には無いのだろう。

生命についても同じことがいえる。生命とは最初の段階(コアセルベート)から原始的な生命として出現したのだろう。言い換えれば,生命はタンパク質合成能力と遺伝子合成能力を保持したコアセルベートとして出発したのではないだろうか。大学に入学してから「生命の起源と生化学」という本を精読した。その中に,確かぺプタイドの生成機構に関する2つの仮説があったように記憶している。ひとつはアミノ酸がつながってぺプタイドになるという仮説である。現在の細胞はそうやって高分子物質を作り出している。もうひとつは赤堀四郎氏が立てた仮説で,最初にぺプチド全体の輪郭ができ,次にそれぞれのアミノ酸ができるという仮説である。目的のある物質と言うのは,要素(アミノ酸)の集合体が自然選択のふるいにかけられて高分子になるのではなく,一定の条件がそろえば,初めから機能を持つぺプタイドやポリぺプタイドが生成されるのかもしれない。

大事なことなので,生命の起源についてもう少し詳しく説明したい。46億年前に地球が誕生してから,地球の表面温度は急激に低下していった。その過程で地表には大量の水が生成され,多くのアミノ酸やぺプタイドが生成されたのだろう(ミラーの実験)。地表の温度が100度を下回るころになったとき,水中には多くのコアセルベートが発生したと思われる。その時点ではコアセルベートに何ら目的は付与されていない。外気温が60度とか70度になったときに,コアセルベートは外界と境を接する膜(後の細胞膜)を通じて,特定のアミノ酸,無機物,脂質を取り込み,膜の内側で化学合成が起き,徐々に目的を持つ遺伝子(核)とか細胞小器官を自分で作りあげたのだろう。外界との隔壁である「膜」に選択的透過性があれば,特定の種類の活性物質がコアセルベートに侵入し,濃度が高まる。コアセルベートが分裂すると,分裂後のコアセルベートには分裂前と同じ活性物質が似たような濃度で蓄積されることになるだろう。つまり,コアセルベートには,一定の環境条件が整えば,初めから生命を創り出す「能力」があった可能性がある。

そんなバカなことがあるかといぶかる人は,つぎのできごとを考慮していただきたい。まずは人の作成した航空機の例。飛行機は,プロペラだけ作っても,翼だけ作っても,燃料だけ作っても飛ばない。不完全な状態でも,航空機という形状(morphology)ができないと空を飛ぶことができない。逆に一旦飛行機という形態ができれば,プロペラや翼や燃料が目的を備えた構造物になるだろう。飛行機という目的がある構造が作られれば,多様な目的に合わせて耐久性が高められたり,高速化されたりと改善(改良)が急速に進行する。人が作ったということだけで考えると,せいぜい100年と言ったところだろうか。もちろんヒトが誕生した時を考慮すれば,46億年もかかったことになる。

次に鳥類(aves)の翼(wing)。鳥の翼は,爬虫類の前足から変化したことは間違いない(ヘッケルの反復説)。エリマキトカゲのように2本足で走行するハ虫類は,体をできるだけ長く空中で維持しようと腕を振り回す。(三段跳びで最後の跳躍の時,選手が腕をぐるぐると回す動作と似ている。)前足を振り回す行動には,明らかな目的(空を飛べれば獲物を捕えやすいだろう)がある。明らかな目的があれば,ハ虫綱(reptiles)から鳥綱に進化するのに1千万年ぐらいしかかからなかったのではなかろうか。飛行機の誕生からすれば随分長く感じられるが,地質年代から見るとごく短時間である。鳥の進化は,区切り平衡説でうまく説明できる。

木村資生氏は,進化には特定の遺伝子の適応度(fitness)が重要であると述べている。確かに目的があれば,特定の遺伝子の適応度は飛躍的に上昇すると予想される。しかし,目的がない器官(organ)に対して適応度を検出することは不可能だと思う。生命の起源について,生化学者である腰原英利氏(教養課程の時の担任)に尋ねたことがある。腰原氏はそんなことは初めからわかっていたと答えられた。その時には意味が理解できなかったが,今になってみるとコアセルベートは最初から(厳密には途中から)原始的な生命だったということが言いたかったのかもしれない。

コアセルベートは,自己増殖が可能な段階に達するのには10億年近くかかったと考えられる。最初に出現したのは原核細胞で,原核細胞には外界から栄養を摂取するという目的があったのだろう。捕食したり捕食されたりの期間が長く続き(20億年),12億年~13億年前に真核細胞が誕生した。真核細胞は多種類の機能を持つ原核細胞を取り込んで作られたために,細胞内外の各構造の目的が多様化し,原核細胞に比べて複雑な動きが可能になったと思われる。さらに多細胞動物が誕生し,散在神経系を持つと,ランダムな構造変化と自然選択という組み合わせから,神経細胞(ニューロン)を基礎とした構造改革が可能になったのだろう。さらに神経系の先頭に脳が作られてから,目的を果たすためのより複雑かつ高度な構造が進化したのではないかと思われる。

図14.西表島・浦内川のマングローブにて遊ぶオレグ・グセフ。グセフも私の研究室に在籍して博士号を取得したが, 特記することはない。博士後期課程の研究指導になると,多様な個性と向き合うことになる。小保方晴子さんのような感じの学生にも何人か会っている。二の金教育・お手本教育。官僚育成教育では,上から目線でしか学生を見られなくなる。 画一教育をやろうとすると,誰でもできる流行りの研究テーマを学生に与え,これだけやれば博士号を取得できます,という指導をすることになる。学生の側の創意工夫は全く考慮しない。大学入試センター試験でトップクラスに入った学生は,そんな指導でも結構満足している者が多い。しかし,そういう学生には「考える力」が育たない。医学部や薬学部ではそれでいいかもしれないが,理学部でそんな指導をしたら医学部や薬学部の下請けになってしまうではないか?一方,自我育成教育をすれば個性的な人材育成が可能になるが,必ずしも良い個性が育つとは限らない。しかし,悪い個性が必ず日本の社会に悪影響を与えるかというと,必ずしもそうとは限らない。日本人は二の金教育とお手本教育に毒されてしまっているので,人間に対する見方が偏り過ぎている。

図15.灯火に飛来した昆虫類

<ヒトの脳>

ヒトの大脳は,定向進化の典型的な例かも知れない。動物がエサを捕獲するためには,動物がどう動くか,また捕獲するときにどんな抵抗をするのかを予測できれば,エサを手に入れやすい。動物の動きをコントロールしているのは脳(brain)である。脳と神経系の構造は,無脊椎動物と脊椎動物では大きく異なる。脊椎動物は,頭部に神経節(脳)が集中しているが,無脊椎動物は体の各所に神経節が分散している。いずれにせよ,エサをうまく捕獲するためには多数の神経細胞(neuron)が協働して対応することになるだろう。つまり,動物がより高度の機能を発揮するためには,原則的にはニューロンの数が多い方が良い。動物の体制(organization)が高度になるに従い,ニューロンの数は増加して、無脊椎動物の場合には「数多くの神経節」もしくは「一部の神経節の肥大化」(アカテガニでは胸部神経節がバカでかい),脊椎動物では「中枢神経系の先端に大きな脳」ができたのだろう。

一方で,一部の神経節や脳が肥大化し,複雑で正確な行動が可能になったとして,どのぐらいの大きさの脳や神経節があればよいのかという大きな問題がある。つまり,体制(organization)の複雑化にともない,脳や神経節も肥大するだろうが,生体内に肥大化を止める機構が備わっているのかについては,全くわかっていないのではないだろうか?体の大きさも含め,体の各器官の発達が上手く途中で止まれば,環境にうまく適応したということになる。その代わり,知能の発達もそこで止まる。一方では,いったん発現した大脳の定向進化は,環境とは無関係に進行を続けるということはないだろうか?大脳の定向進化が継続すれば,知能は発達を続ける(Copeの法則)。しかし,知能が発達すれば人類に明るい未来が訪れるという保証はない。大脳の中にとんでもない魔物が現れるかも知れないし,現実に大変な悪魔が自分の周りだけでもたくさんいる。戦争も含めて,今までに世の中で起きた多種多様な事故や事件は,肥大した大脳のなせる業と言ってもよいのではないか?

現在の社会で次々と起こるできごとに照らし合わせると,そう遠くない未来に「進撃の巨人」に出てくる「地ならし」が発動されるかもしれない。中生代のジュラ紀に繫栄した恐竜類による「地ならし」は,白亜紀にかけて地球が徐々に冷えてくることによって止まった。しかし,大脳に定向進化の起きた人類による「地ならし」は,地球の寒冷化によっては止められない。数々の大戦争を経てやっと終結したなどということもありうる。しかし,その時には地球は新生代から終生代に移行しているかもしれない。私の書いたことが真っ赤な嘘であることを願うばかりである。形質発現の適応的意味に強く固執して極端な意見を述べる人たちがいるが,分子生物学的に説明できる日は遠くない将来に訪れると思う。

<生物学や地球科学に対する偏見>

地球科学に関しては,未だにすごい偏見がある。地学は,順位だと数学・物理・化学・生物の下,つまり最下位に置かれてきた。順位付けされると,なぜか学問自体が劣っているような印象を与えるから不思議だ。土木工学では,生物などは害以外の何物でもなく,みんなブルドーザーで踏みつぶしてしまえという考えが大手を振ってまかり通っている。大学全体でも,分子生物学は,一番に医学部,次に歯学部と薬学部,続いて理学部,農学部,工学部(生物工学)となって,なぜか工学部の分子生物学(生物工学)はビリケツの汚名を着せられた。しかし,最近は偏差値では理学部と肩を並べるぐらいになったような気がする。

理学部は受験偏差値で言えば,昔は歯学部と同じランクだったが(歯学部学生の授業や実習を長く担当したのでよくわかる),どんどん落ちてきて差が拡大した。農学部にも抜かれ,じきに理系の分野の中では工学部に代わってビリケツの汚名を着せられるだろう。偏差値が変わらなければ,理学よりも実学を選ぶ方は就職には有利であることと,理学部の学問が実学志向とオーバーラップするようになって,学生にとっては大幅に魅力が薄れてきたことも原因のひとつだろう。まあ,最近の学生は考えるということがとにかく苦手だ。大学入試共通テスト(センター試験)の影響だろう。研究と言っても,スーパーのレジ打ちと同じ感覚で遺伝子発現を調べている。

研究内容から見れば,今や分子生物学はどの学部でも同じこと(遺伝子発現)をやっていると思う。私はある時に上層部の人が,理系の学部で生物系の統合を検討しているという話を直接聞いた。しかし,次に会った時から統合の話は全く聞かなくなった。こういう話になると大学の学部はすぐに強い反対が出る。それも異常なくらいヒステリックである。チバッキー氏もクレージーな奴らにだいぶやられたのだろう。なお,チバッキー氏はキジムナー(常緑広葉樹林と落葉広葉樹林に住む生物の守り神。イノシシも守る。)の一種で,今は私の家から車で15分のところにある龍ノ口山に住んでいると思う。龍ノ口神社の境内にある2匹の狛犬の目が時々動いているので,神社によく遊びに来るのかもしれない。龍ノ口山は,狩猟の鉄砲撃ちが来ないので,狩猟期間でも安心して歩ける。岡山県には昔から農業土木妖怪(こっちは悪魔の一種)が数多くたむろしていて,アカテガニやブッポウソウの研究に大きな支障が出た。龍ノ口山を安心して歩けるのはチバッキーのお陰である,と環境省や岡山県備前県民局には申し上げた。理解してもらえたかは知らない。

理学部には改組反対者が山ほどいる。私は学部の名称など頑固に守って何のメリットがあるかと思う。そんなことよりも教育・研究環境を改善してくれよと言いたい。理学部の名前を守るために教育・研究活動を続けるのは,私には無理である。

なお,理学部は英語に訳すとFaculty of Science。原著論文の最初のページの所属(department)のところに記されているが,アメリカ合衆国の研究者の所属にFaculty of Scienceと書かれているのは見たことがない。そもそもFacultyなどと言う所属の記載もないと思う。余計なことだが,私がオーガナイズしている「生物多様性研究・教育プロジェクト」の英語名称はThe Biosphere Project, Non-Profit Organization。組織(organization)がないと研究ができないので,にわか仕立ての名前をつけた。名称にこだわりはない。一現さんと思うエディターは,かなり多いと思う。特に権威主義的ジャーナルでは・・・。

<日本の大学における自然史科学の立ち位置>

個人的には,自然史科学の研究者としてよい仕事をした人は,岩松鷹司氏と丘英通氏だと思う。岩松鷹司氏はメダカの生理学や発生学,丘英通氏はカブトガニの発生と形態形成,ホヤの自己非自己の認識,ウミユスリカの羽化など興味は広範囲に及んでいる。不肖私自身の学問は,動物学者の中で岩松鷹司氏や丘英通氏に一番近いと思っている。丘英通氏には過去に一度お会いしたことはある。ただし,父親の丘浅次郎氏とは,全く馬が合わないと思う。「破門草」ならぬ「破門動物」になっていただろう。私もそうだが,丘浅次郎氏は変な固定観念がある感じがする。Asajirellaの命名がその証拠である。丘浅次郎氏には矢田部良吉氏と似ているところがあるかもしれない。

新しい自然史科学には,生理活性物質の精製と構造決定の分野も含まれる。私が研究してきたアカテガニのふ化過程誘導物質は,(金谷晴夫氏の精製したGSSやMIHと機能的に同じカテゴリーの活性物質だろう。OHSSはおそらく孵化酵素の一種で,山上健次郎氏が研究したメダカの孵化酵素(hatching enzyme)に近いかもしれない。岩松鷹司氏 丘英通氏がなぜ面白いかと言うと,最終目標が分子機構の解明ではなく,解明された分子機構をどのように利用して生物が生きているかを知ろうとする比較生理学・比較発生学的視点があるからである。メダカの孵化酵素の研究は現在も継続中のようだが,メダカがどんなところに生息しているかさえ知らないで研究をやっている人が多いと思う。メダカの故郷でもある田んぼ脇の小川で魚の行動の観察をしたら,私だったら大変興奮する。(・・・しかし,ヒグマの出そうな森林の中に分け入って,イトウやイワナを観察する気にはなれない。)

こうして見ると,東京大学や京都大学に行かなければ,自然史科学が学べないという訳ではない。現在だと東京大学に行けば,「自然の心」を感じる能力を放棄しないと卒業できないだろう。「自然の心」を保持しようと思えば,ムツゴロウさんの道を歩むか,バカボンのパパの道を歩むか,著述家とか編集者になるか(八杉竜一氏や林雄次郎氏),いずれにしても選択肢は少ない。そもそも東京大学の目標は有能な官僚育成にある。有能な官僚は自分と身内以外の者の研究が大事で,よそ者の研究には目もくれない。こんな科学者の社会を誰が作り出したのだろうか?博物学に基礎に置く学問をやろうとすれば,この学部では早晩脱落する可能性が高い。

京都大学に進めば,マルクス主義や統計学を基礎にした社会科学みたいな,よくわからない学問を声高に吹聴する輩のお出迎えを受ける。京都大学発の思弁生物学は,意見の異なる者に対する強い批判と排斥をともなうので,私は好きではない。(ただ,人間が別々な主張をめぐって対立が起き,時間とともに対立が先鋭化することは自然の法則なのかもしれない。)東北大学では,加藤陸奥雄氏はのどかな自然史科学(生態学)を作った。優雅な学問なのでちょっとあこがれた時期があった。研究レベルとしては,渡瀬正三郎氏と似ている。東北大学には,その後自然史科学を発展させた人がいるのか,いないのか…,よくわからない。博士号の授与を巡って大きなトラブルがあったことは聞いているが,研究指導に誤りがあったかは不明である。

北海道大学には,農学部を含めて自然史科学の伝統はあるような気がする。ただ,「動物分類の基礎」(編集は内田亨氏)という書籍は,系統(phylogeny)や進化(evolution)という視点を欠いている。個別の動物群に関する記述レベルは高いが,全体的には免疫学の本を読むような感じがする。大学2年のことだったか,この本を授業(動物系統分類学?)のテキストとして使った先生がいた。退屈な授業だったので,私は不覚にも寝てしまった。しかも毎回・・・。講義する先生には大変失礼に当たるので,それ以降授業には出なかった。出席については,誰かが代返してくれたかもしれないが,昔はいないとわかっていても誰かが「ハイ」と返事をするのが流行っていた(・・・かな?)。出席になったかは知らない。私は大学時代から相当‘とんがって’いて,周囲には大変ご迷惑をおかけしたと思う。この機会をお借りして,心からお詫び申し上げたい。

私が系統分類・進化学の面白さを理解できるようになったのは‘Biology’を読んでからである。高等学校の生物の教科書の第3章(生物の進化と分類)は,Biologyを基礎にして執筆されている。間違った記述が多く,間違いが高校の生物学教科書にそのまま乗り移っている。高等学校生物の教科書の第2章(生物の集団)の原案は誰が作ったか知らない。BiologyにもPart VI: Behavior and Ecology がある。ただ上手く書けていない。 環境への適応は種や属レベルでさえ大きく異なる。分子生物学や発生生物学のように「一般性」ばかり見ている生理学者,発生学者,分子生物学者のよって教科書検定がなされたら,モンシロチョウの個体群動態(子供の遊びのレベル?)や昔ながらの植物群系の図(環境因子との因果関係が不明)ぐらいしか残らないかもしれない。高校の生物教科書を見て,生態学の道を志したという人には会ったことがない。

廣島高等師範学校・広島文理科大発の「日本動物解剖図説」という本は利用価値が高い。廣島高等師範・文理大の自然史科学はこの本でお終い,なんてことはないのだろうか?臨海実験所には有能な科学者(発生学,形態形成学)がいたが,偏狭な視野の人たちにどこかに追いやられてしまった。

日本の大学は,教養科目の軽視の結果だろうが,まあ視野の狭い人たちが多い。視野の狭い人たちは,研究することが好きではないのかもしれない。暇さえあれば縄張り争いとか派閥争いとかに明け暮れ,離合集散を繰り返している。悪いけど,私はそういう集団に入って行きたくない。私は過去に何度も危機的状況に陥ったが,その都度自分を救ってくれたのは,「虫の知らせ」「カニの知らせ」があった。不思議なことだが,ウソではない。

図14.琉球大学熱帯生物圏研究センター・西表実験施設の宿泊者(2024年6月下旬)。西表島ではいつも琉大熱研の西表研究施設に滞在する。多くの大学には,臨海実習や野外演習のための附属研究施設がある。今は海産動物を研究する人が減ってしまったので,多くの臨海実験所では閑古鳥が鳴いている。それも大声で・・・。しかし,琉大熱研の西表研究施設と瀬底島にある瀬底研究施設は,利用者が多い。瀬底実験施設には利用者の中に知り合いも結構来ているが,西表の方はまず知り合いの人がいないので,余計なことに煩わされずに研究ができる。教員は恐れ多くて話せないが,学生の方は質問に気軽に答えてくれる。食事のついでに,どんな研究をやっているのか話を聞くようにしている。2024年6月下旬には琉球大学の他に,東京農業大学・大阪公立大学・信州大学の学生が来ていた。

図16.Japanese civilians in US Navy Military Government compound, village of Taira(田井等), Okinawa, Ryukyu Islands.

Mother with child strapped on her back and daughter. Note primitive means of transportation and differences in dress between mother and daughter. CL-62#55.

Primitive transportationというのは,こういうものかと改めて思った。ちなみにポケットに手を突っ込んで歩いている「ぼく」は,私ではない。ご本人はまだどこかで生きておられるだろう。米軍が名護に入ったのは1945年4月8日。しばらくアメリカ軍の収容施設にいて家族で家に戻る時に撮影されたと思われる。正確な撮影日は不明だが,1945年9月か10月あたりと思われる。写っているのは全部で6名。歩いている4名は全員素足である。

1941年に西表島。祖納で撮影されたご婦人方(竹富町史だより)も皆素足であった。素足で道を歩いたり田んぼに入ったりすると,皮ふの傷口から破傷風菌とか住血吸虫のセルカリア幼生(だったか?)が体内に侵入する可能性が増す。1950年ごろの写真では皆靴を履いていた。大きな布袋に入っているのは進駐軍から配給された衣類だろう。自然史科学では,寄生生物の生活史(例えば,潮間帯のカニ類に寄生するフクロムシの形態形成)も研究対象に含まれる。とにかく最後まで博物学という視点を忘れないこと。これだけは守ってゆきたい。

自然史科学の研究目標として,自然人類学的視点でのヒトの進化や歴史も視野に入れたらよいと思う。総合性の高い学問は,視野の狭い実証主義者(高度な専門家とも言う)には大変嫌われる。嫌う理由に関しては,私には見苦しい言い訳にしか見えない。「ちょっと脳細胞,イカレているんじゃない?」・・・みたいなことを言って大失敗したことがある。

権威者・権力者というのは,「頭ぺんぺん」されると激高する性質があるように思えるが,どうだろうか?権力者が激高すると,普通はただでは済まない。日本人(だけでなく,全世界の人々)は大昔からそういうことを大変恐れてきた。その名残が未だに日本の社会に浸透しているのだろう。

生物の歴史,ヒトと社会の歴史を知ることは楽しいものである。霊長類がなぜこれほどまでによく怒るのか?また,怒って話が通じるのは,同じ集団内で生活する者に限られるかも知れない。社会のエリートはなぜにこれほど怒り狂う人が多いのか?人と社会の歴史を見るとよくわかる気がする。よくわかれば,自分自身の人生もどう歩めばよいかも,だんだん良く分かってくる。人生の何に目標を置くかの問題であるが,私は生物を研究することが楽しいので,研究をできるだけ長く続けられる生き方が自分に一番合っていると思う。難しい大学入学試験を勝ち抜いたエリートたちの権力争いや派閥争いには全く興味がない。研究と言っても,論文の数集め競争とか,インパクト・ファクターを巡っての不毛な争いには加わりたくない。そういうものに加わっていたら,私は早死にしていた可能性が高い。

<私は取り残されているのか?>

この期におよんで何を言うかと怒られるだろうが,実は私の感覚は初期の帝国大學理科大學の出身である黑田長禮(くろだながみち)氏にも,丘浅次郎氏にも,渡瀬正三郎氏にも近い感じがする。ただ,矢田部良吉氏ほどせこくはない。伊藤篤太郎氏の気持ちはよくわかる。私が三崎臨海実験所にいたら,きっと面白くない分類学をやって,南方熊楠氏みたいな態度をとっていたのだろう。小保方さんみたいな研究環境に置かれれば,自分も小保方さんと同じ振る舞いとした可能性がある。

学問の好き嫌いは環境によって決まるのだろう。もし私が‘おりこうさん’に育てば,大学卒業後は教育委員会に入って権威主義の世界にどっぷりつかって一生を終わったかもしれない。現実は正反対の人生になってしまった。東条英機氏が,戦争裁判の傍聴席で誰かに「頭ぺんぺん」され,逆上している映像を見たことがある。県とか国の開催する会議で偉そうにしている者をみると,後ろからそっと近寄って「頭ぺんぺん」してみたくなる。

それは横に置いといて,日本に限らず生物学は博物学として出発した。ファーブルもラマルクもそうだった。日本では,南方熊楠や牧野富太郎は博物学者として有名である。日本における博物学は,明治時代に東京帝大,京都帝大,東北帝大,北海道帝大,それに高等師範学校に導入されたのだろう。大正時代に入って実験生物学が多くの旧制大学に導入され,明治期に導入された博物学を徐々に駆逐していったのではないだろうか?牧野富太郎氏が東京帝大を追われたのも,個人的な確執というよりは,学問の変革期に起きた組織の変化だったと思われる。

実験生物学は,当初は形態学であったが,のちに生理学,発生学,遺伝学が導入され,1970年を過ぎると研究分野は多岐にわたり,互いに切磋琢磨ならぬ,想像を絶する「いがみ合い」を繰り広げて現在(2025年)に至っている。

帝国大学に実験生物学が台頭してくると,博物学の方に重点を置く人たちは,高師・文理大の方に移ったのではないだろうか?田淵行男氏,羽田健三氏,池原貞夫氏など高師・文理大出身者の中には,自然史学者として有能な人たちが多かった。みんな根は博物学者である。彼らの活躍によって日本の自然史科学は大きく進歩しただろう。

新しい学問が台頭し,流行するのはよいことである。ただ,人間の社会では新しいというだけで優れた学問と思い込み,古い学問をバカにする者が後を絶たない。日本人の社会には被害妄想があふれている。古い学問と新しい学問の勢力のバランスが崩れると,古い学問は消滅する。古い学問と新しい学問の勢力が拮抗する場合には,両者の間に感情的な対立が起きる。

古い生物学(博物学)は,基本的には分類学(taxonomy)や古典生態学であったが,1970年代の大学紛争を境に社会生物学とか統計学を駆使した生態学が流行り出した。社会生物学の方は,海外では随分流行っているようだが,随分と神がかった人たちが吠えているという状況ではないだろうか?

統計学を駆使した生態学は,今や現代生態学を席巻する威勢のよさだが,最初に仮定を置くために,統計学を駆使して検証したと言っても,得られる結論はにわかには信じがたい。そもそもの出だしに問題がある。自然科学の基礎になる記載的なデータ(descriptive data)を軽んじて,統計処理によって結論を出したとしても,よく考えると説得力は全然ないことがわかる。みんな統計学者の使う数学(例えば木村資生氏)というのはよくわからないので黙っているだけ・・・。慢心は身を亡ぼす,と誰かが言っているかも知れない。

<自然史科学の研究を志す学生に言いたいこと>

自然史研究を志す学生には共通した特徴がある。それは動物や植物を見て学問に入ること。「自然の心」に魅せられた人々と言えば聞こえは良いが,要するに「遊び人」である。池の水を抜く遊びに狂喜する変人,アマゾンの池で魚を救って喜ぶキチガイ,ヒグマの恐怖にもかかわらず深い森に分け入ってイトウを探すキチガイ,西表島のジャングルを毎日訪れてベニボシカミキリを求める変人(ベニボシカミキリの標本は高く売れるのかもしれない)。・・・とまあ,野生生物に魅せられた変人はアリの数ほどいる。ムシ変人やムシキチガイは,野鳥にもいる(野鳥はなぜかトリキチガイとは言わないみたいだが・・・)。最近では,マレーシアの洞窟でウデムシ?(節足動物門・鋏角亜門・蛛形綱)を採集して大興奮しているマニアの映像を見た。やはり相当変人の領域に達している感じがした。

日本の社会には,自然の動物や植物に強い興味を持ち,珍しい昆虫類を採集したり,魚類を釣り上げて大喜びしている人たちが多い。中には犯罪の領域に達している者もいる。登山が好きだとか,パチンコが好きだとか,ゲームが好きだとか言う人たちと同じ感覚なのだろう。

一方では,自然の動・植物を学問として見て行きたいと思う人たちになると,ムシキチ・トリキチ・ゲテモノキチ人口の10分の1以下になる。当然ながら「遊び人」のままでは生活に困る。私はもともと学問が嫌いではなかった。・・・とすれば,「遊び人」と「学問」を融合させて,給料のもらえる職業に就くことができるのではないかと考えた。そう考えると,給料のもらえる職業に就くためには,嫌いな分野・不得意な科目の修得には特に力を注ぐことができた。今考えると,昔の進化学,現在の生態学と統計学は最後まで好きになれなかった。しかし,数学・物理・化学は基礎から勉強すれば大変面白い学問であることに気付いた。

また,地球科学は進化生物学との関係が深く,こんなに面白い学問があるのかと,割と最近気づいた。英語では,英会話などよりも英語で文章を書く(storyを作る)ことに力を入れた。そして,後に述べるように,何よりも改革が進んでいないのは大学教育だと思った。以下は自然史科学の研究をするためにはどんな勉強をすればよいかについて,私見を述べておきたい。

1.基礎知識

自然史科学は,総合性の強い自然科学の一分野である。自然史科学の主要な目的は,工学部,農学部,医学部とは異なり,分析技術の開発ではない。新しい分析技術を借りて,生物の行動・生態・進化を理解することにある。だから,自然史科学においては,生物の生態や進化について仮説を立てたり,理論を構築する過程で論理的な思考が重要である。その意味では,物理学の研究方法とよく似ている。

基礎知識が不足している学生の行動を分析すると,我慢して勉強しようとする意欲が乏しい可能性が浮かび上がる。何人かの高等学校の教諭からは,基礎知識の習得度を見るのは,大学入試共通テストが適しているというご意見をいただいた。また,英語の成績が良い人は,コツコツと地道な勉強を続けられる人が多い。大学・高校の双方からご指摘があった。私もそう思う。

私の経験では,共通テストの平均が7割程度あれば,十分な基礎知識はあると考えてよいと思う。8割も9割も取れるのは,受験テクニックに長けた人だろう。受験テクニックに凝っている人たちは,そういうのを歓迎する学部に進学すればよいが,自然史科学を専攻する人は受験テクニックに長けている必要はない。むしろ長けていない方が良いかもしれない。

また,生物(特に縫い包み)は大好きだが英語を含めて基礎知識が不足する人は,自然史科学の道は避けた方が良い。センチメンタルな方々には別の道があると思う。こっちも研究指導をしていて疲労困憊になる。挙句の果てに研究指導をちゃんとやっていないなどと訴えられたら私の方も困る。

2.専門科目よりは教養科目の履修を優先

教養科目の履修は文系・理系の分野だけでなく 医学の専門教育も含まれる。中世ヨーロッパの芸術家で,「モナリザ」や「最後の晩餐」などの作品を残したレオナルド・ダ・ヴィンチは,芸術だけでなく,工学,解剖学,天文学にも大きな業績を残している。レオナルド・ダ・ヴィンチの作品は,現代生物学で言えば,例えば鳥の繁殖におけるgonadotropin-inhibitory hormone (GnIH)の神経内分泌コントロール(figure 1 in Tsutsui and Ubuka 2020)の‘作品’よりも,アカテガニの生殖における概月周リズム(circasemilunar rhythm)の機構(図12)や,アカテガニ幼生のふ化機構(図は載せていない)の作品に近いだろう。

解剖学の書籍と言えば,私の記事で一番よく利用される書籍は「日本動物解剖図説」である。(本はボロボロ・・・。)私はもともと形態学(morphology),生理学(physiology),内分泌学(endocrinology)には違和感がない。ただ,自然に生きる生物が好きなので,実験動物を使った分子生物学の研究はやりたくない。何で内分泌学の研究にマウスやラットしか使わないのか理解できない。

話はそれたが,大学における専門教育はどれもマニアックな次元の授業科目が並んでいるが,それらをクリアして資格が取れるとか期待できない。それがわかると学ぶ意欲が一気に落ち込む。一方,自然史科学の特徴は,教養科目を基礎として自分の頭で考えて課題解決を模索することである。現代科学技術の習得は重要だが,自然史科学の分野では,現代科学技術を用いて自然の動態を解析する。理学部にふさわしい学術分野だろう。

3.大学入試共通テストにおける生物の点数

医学部志望の学生は,大学入試共通テスト(センター試験)ではすごい点数を取るが,二次試験の平均点は他学部の学生と変わらない。農学部や理学部の学生に比べてむしろ低いぐらいである。共通テストでは,おそらく生物は9割ぐらい正解できるのだろう。

私はどうかというと,センター試験も共通テストも回答したことがないので明確な返事は難しいが,センター試験も共通テストもどれだけの知識を身につけているか問われるだろうから,年から言って若い人たちには絶対にかなわないことは断言できる。せっかく覚えても数日たてば忘れてしまうから,生物の場合には1か月勉強しても50%ぐらいの正解率にしかならないのではなかろうか?むしろ国語とか英語の方がいい成績になると思う。

センター試験が共通テストに代わったと言っても,共通テストは官僚育成教育システムの一環として実施されるのだろうから,自然史科学の研究をやりたいと考えている人は,8割も9割も正解できる必要はない。まあ,50点ではちょっと格好が悪いので,70点ぐらい取れれば基礎知識に関しては満点と考えてよい。他の教育科目で事情は同じだろう。

自宅のすぐ近くの大学では,生物の2次試験は記述式と言っても,共通テストよりもレベルが低いかもしれない。記述式の模範解答の提出を恐れてか,記述式と言っても2行ぐらいしか書くスペースがない。記述式の問題になると,簡単な設問でも文章で書けない学生がいる。医学部志望の学生でさえ満足に文章が書けない学生がいる。小論文など課したら,それこそ点数に差がつかなくなる恐れがある。

4.数学・物理学・化学の基礎知識

最近高等学校の生物の教科書は,ほとんど見ていない。観察事実・実験によって得られた知見からモデルを作るのは良いが,モデルがちょっと貧相なケースが多く,いかにも高校生が使用する「お受験用の教科書」という印象を受ける。だから記事を書くときにはインターネットに頼るか,もう少し専門的な記述のある教科書(参考文献を参照)に頼ることになる。ただし,岩波生物学辞典に頼ることは絶対にない。いずれにしても,高校の生物の教科書を一所懸命勉強しても,受験以外には使い道がなさそうな感じがする。逆に言えば,公務員試験などを受ける時には高校の教科書が役立つ。

高校の教科書で数学・物理・化学は,生物に比べて考える問題が多く,受験以外にも教養教育の教科書として使える感じがした。私は,割と‘こってこて’の参考書が好きで,古いけれど「数学精義Ⅱ」などは,すごく面白いと思った。

自然科学では知識を身につけても,クイズ番組では有効だが,実際の研究になると応用できなければどうしようもない。応用するためには,自分の頭で‘考える’ことが重要で,自然史科学の研究では‘技術’の習得よりも‘考え方’の訓練が要求される。自然史科学の諸問題を考えるに当たっては,数学・物理学・化学の知識が不可欠である。数学・物理学・化学の知識がないと,形態,行動,生態,胚発生の単純な記述に終ってしまい,新しい領域に踏み込めなくなる。数学・物理学・化学の勉強をおろそかにすると,早い段階で研究がストップしてしまうので注意されたい。

自然史科学にとっては,生物学の知識を身につけることよりも,数学・物理学・化学を学んで,数学的なものの考え方,物理学的な思考,化学的な思考(というか,化学は知識が多いか?)ができるようになると,目の前の景色が大きく広がる。数学・物理・化学のすべて,もしくは一つか二つが不得手であれば,大学に入学してから頑張って勉強することをお勧めする。考える‘コツ’がわかると,自然科学の勉強は楽しくなる。数学・物理学・化学の知識がないと,どうしても分子生物学者の強引な「押し」にやられるので,十分に注意されたい。後の人たちのことを考えれば,目の前の敵から逃げるのではなく,新しい武器がある限り戦わないと未来は切り開けない。

5.海洋生物学

自然史科学を学ぶ上で,一番優れた基礎教育科目は,数学・物理・化学と並んで海洋生物学が挙げられる(参考文献を参照)。日本にはまだ海洋生物学の教科書を書ける人がいないのではないか?物理学・化学・地球科学の分野も一緒に学べる。生物の系統については,

‘Biology’や‘系統進化学’がいい線を行っているだろう。‘Biology’一冊をよく読めば(前半の遺伝子に関するところは不要),動物生理学(animal physiology)植物生理学(plant physiology)そして発生学(developmental biology)について十分な知識が身につく。さらに‘Biology’と‘系統進化学’を読むと,植物の系統分類に関して,アメリカ(US)と日本の考え方に大きな違いに気付く。

6.地球科学

時間がないので気象とか天文関係はインターネットを使って調べているが,生物の歴史と進化についてはEvolutionary Biologyを利用している。基礎から始めるという分野は少ないので,割と容易に理解できるが,地層の堆積に関しては今一つ理解できないところがある。

生物の行動・生態・進化は,地球環境の歴史と深いかかわりがある。生命の起源,多細胞生物の進化,脊椎動物の進化を理解するためには地球科学の知識が不可欠である。数学・物理・化学ばかり勉強していたのでは,生物の進化をせいぜい中立説のレベルでしか理解できなくなる。中立説を生物の進化に例えると,中生動物(Metazoa)とか側生動物(カイメンの仲間)であろうか?進化の本流を説明する自然選択説,定向進化説,区切り平衡説の道は,中立説とは反対方向に伸びている。

私の考えている定向進化説は,コープの法則(Cope’s law)とは少し違うのかもしれない。コープは脳の大きさとか翼の出現とかまで考慮していたのかは不明である。いずれにせよ,動物や植物の器官は,出現した当初は未完成であり,環境への適応が進むにしたがって

大きくなるのだろう。一方では,成長した器官の成長を止める分子機構が備わっているかは不明である。過成長ということもありうる。

7.ヒトの進化と霊長類の社会についての理解

ヒトの進化について,なぜ高等学校の生物で扱わないのか不思議である。二の金教育とか官僚育成教育では,人の進化に関しては,上の方から変な(妄想的)圧力がかかっているのは間違いない。文化人類学を持ち込まず,自然人類学の範囲ならば,思想性は無いので高校の教科書に入れても問題はないと思う。最近は分子系統学(molecular phylogenetics)の発達で,人の進化を客観的な基準で評価できる時代に入っている。文化人類学と自然人類学をよく勉強して,どこにギャップがあるのかを理解しておくとよい。

8.進化生物学の理解

生物の進化は,木村資生氏やリチャード・ドーキンスが考えたような方向(分子ひとつひとつが自然選択のふるいにかけられて生命が誕生した)で起きている訳ではない。生命の起源は,膜の選択的透過性を持ったコアセルベートにあるのだろう。生物の進化については,高等学校の教科書では,ラマルクの「用・不用説」やダーウィンの「自然淘汰説」までしか説明がないが,化石の証拠や分子系統学のデータを見ると「定向進化説」とか「区切り平衡説」の方がよほどうまく説明している。しかし視野の狭い実証主義者(例えばキュビエみたいな人)は,生命は物質からできているのだから,物質がひとつずつ積み重なって複雑な構造を持つ生命ができたと信じて疑わない。これだと魔術師のやっていることと変わらない。生命を細かく分析して行けば,「生命の素」があると思っている。しかしそれは,絵に描いた餅であると思う。

生命を解析すると数学・物理・化学の法則で説明できる現象は多い。ちょっとへ理屈にはなるが,生命を解析すれば「生命の法則」(life’s rule)がみつかるだろう。一方では,物理的現象だって数学で全部は説明できない例は多いだろう。例えば数学的に「0」はあっても,物理学的にはゼロより下には別な世界が広がっている可能性がある。どんな世界かはそこに行ってみないとわからない。「光周期」(photoperiod)が生物の行動に及ぼす影響を研究するのに,光の物理的性質を調べるのはお門違いだろう。化学の世界でも,H2O 水素原子や水素分子 「水」の生態学的機能を研究する 酸素の性質をいくら研究しても そもそも,水素分子や酸素分子をいくら詳細に研究しても,水(H2O)という液体が生ずることは説明できないのではなかろうか?

そういうことなので,木村資生氏はあんまり突っ張らないで,生物の進化に関して少しトーンを下げてみたらどうか?そして,いちど平泉・中尊寺でも訪れ,境内でセミ(これはニイニイゼミかヒグラシで,アブラゼミではない)の声に静かに耳を傾けてみたらどうだろうか?人間というのは悲しいもので,一度確固たる法則(例えば中立説)を見つけると,途端に陰日向で競争相手をさげすむという悪い性質がある。また,一度小さな集団ができると,勝ち誇ったように思えるのだろうか?やたら激しい言葉で競争相手を侮辱する者が後を絶たない。分子生物学者にもそういう性格が顕著に表れている。小保方晴子さんを寄ってたかって攻撃しているうちは,分子生物学者は「外の世界」(生命の起源や生物の進化)を見ることはできないだろう。 私は外の世界が見てみたい。最新の海洋生物学や地球科学の知見を交えて生物進化の機構を研究したい。

9.英語

特に英作文の訓練。意味不明な英文を書かれたのでは,添削できないのでござんす!国語に大きな欠陥がある人は,日本語がうまく書けず博士号の取得が遅れる。国語が良くできる人は,英語の文章も書けることが多い。数学,物理か化学がさほど良い点を取れなくても,うまくいくケースが多い。ただし,数学・物理・化学が苦手の人は,現代生物学の最新技術を使えないので,大学に入ったらうんと我慢して,教養科目の数学・物理・化学は理解することが必要。嫌いな分野を理解することが視野の広さにつながる。

TOEICは700点をめざしたらよい。英文購読はあってもよいが,概要をつかむ訓練をした方が良い。原著論文を最初から最後まで時間をかけて読んでも,詳細は実際に論文を書いた人にしかわからない。図や表と一緒に,summaryやabstractを見て概要を理解すれば十分である。総花的な総説は全然役立たない。専門書の紹介や英文購読は,大学教員の優位性をアピールするために課されるので,ちょっと勉強した学生には本当にアホ臭いと思えるだろう。大学には真面目に受講するのがばかばかしく思える専門科目の講義がやたらと多い。

10.共同研究

現代科学は研究領域において細分化(subdivision of research areas)が進んでいる。科学技術も分野ごとに相当な程度に高度になっている。分類学,系統学,生態学は一人でできると思っている人が多いが(・・・というか,他人と一緒にはやりたくないと思っているみたいだ),一人で研究すると古典的な領域から脱却できない。つまり,学問に新規性が全くなくなる。トラブルを極端に恐れる人たちは,研究を研究室内だけで進めるが,共同研究の意味をよく理解していないので,結局なわばり争いとか権力争いとかが多くなる。

自然史科学になると共同研究が不可欠である。古典的な分類学・系統学・生態学・進化学を続けると,それこそ原始的な分野とみなされ,現代科学からおいて行かれる。ただし,利害関係に敏感な人たちや自己中心的な人たちと共同研究を行うと,すぐにとん挫する。二の金教育・お手本教育。官僚育成教育に染まった人たちとの共同研究も難しい。多分お手本の中には,共同研究という研究方法は書かれていないのだろう。優れた共同研究者に巡り合うのには時間がかかる。

11.本当の勝負は大学に入ってから。

人生の本当の勝負は大学に入学してから始まることを理解していただけるとありがたい。今後出版される記事の中で議論したい。

図17.本箱の上に設置したとまり棒で休む「ぴよ吉」(2015年2月8日02:15に撮影)。野鳥は止まり木につかまる時には脛骨(tibia)と足根中足骨(tarsometatarsus)を伸ばしているが,とまり棒の上で休む時には,脛骨(tibia)と足根中足骨ともに折り曲げ,胸部を棒の上にのせている。ブッポウソウは野鳥の中でも体重は(相対的に)重い方に入るかもしれない。ずっと2つの骨で体重を支えるというのは,しんどいのかもしれない。ブッポウソウには,歩行活動のサーカディアン・リズムがあるかは不明。日長(day length)には極めて敏感だと思われるが,松果体(pineal gland)が産卵に及ぼす影響も不明。フィールド(野外)で観察して得られたデータと実験室で得られたデータはマッチしない。脳の働きをフィールド・実験室の両面で解析する必要がある。インパクト・ファクターにこだわる商業誌は,そんな私の指摘には無関心である。

<自我育成教育と効果の検証>

私の考える大学教育は,自我を芽生えさせる教育を実践することで,物を深く考える人間の育成を目標に置く。大学に入学後は大学に入学後は教養科目を中心に履修し,広く本を読んで視野を広げる。嫌いな分野は特に時間をかけて理解するように努める。理学の研究と教育における目標は,医学や薬学という実学(practical sciences)とは大きく異なる。知識や技術の習得よりも,理論とか方法論に関する教育科目を履修して考える力を身につけるとよい。

そんなことをやっていたら論文の数は増えないし,実学の分野に置いて行かれるという人がいる。そもそも自然に生きる生物など研究に使って何の意味があるのかという人さえいる。そういう人たちに何を言っても,始めから思い込んでいるので説得は時間の無駄である。論文の数が多ければ,良質の研究者とみなすのは実学の分野だろう。自然史科学の分野では,例えばブッポウソウの概年時計(circannual clock)のように,ひとつ論文を書くのに5年から10年の観察期間が必要になる。1年に1つか2つしか書けない。そんなことで競争してもあまり大きな意味もないと思うが,そこまで無理して研究費を稼いでも誰もほめてくれない。

論文の数よりも,当該分野の発展にどれだけ影響を与えたかということが重要だと思う。丸山工作氏みたいな人が科学の社会のお手本にされると,研究について行けない人が続出し,不正も起きやすくなる。二の金教育・お手本教育・官僚育成教育を素直に受け入れていると,順風満帆の時には褒められるが,風向きが変わると失敗の責任を取らされる。

論文の数とかインパクト・ファクターに血眼になると,足をすくわれる危険がある。働き過ぎは中毒にかかり,過労死(早死)の可能性が高くなる。沼正作氏とか筒井和義氏,陸上競技選手だった円谷幸吉氏は若くして亡くなった。頭がおかしくなって,宇宙人の論文を書いてしまった若い人たちは数知れない。

笹井芳樹氏のようになってもまた困る。赤とんぼ先生は,自ら招いた結果とは言え,人生を台無しにした。お金をたくさんもらってもすぐに不正が疑われる。研究費不正使用で懲戒解雇になった松沢哲郎氏は良い例だろう。みんな先を急ぐあまり目標が見えなくなってしまったのではなかろうか?

人生には危険がいっぱいある。私は研究室の教育と研究に責任を持つ必要がある。一方では,家族に対しても大きな責任を負っている。自分だけ得をするのはどうも性に合わない。だから,私は研究室・学部・大学で起きた不正とかトラブルを背負って自爆する気にはなれない。結論として,私は二の金教育・お手本教育,そして官僚育成教育は信じていない。だから違う生き方になる。

戦前ならば,乃木希典氏が男子の理想(二の金とお手本)の人だったかもしれない。しかし,日本は戦争に負け,何よりも嬉しいことに戦後には平和が戻ってきた。何よりも運が良かったのは,戦争前と違って,自分の人生は自分の力で実践できることだった。自由人だと言って吉田正夫氏には激しく叱責されたが,あんたの方がよっぽど自由人だろうが・・・と言いたい。こんな人間のまわりには,胡麻を擦る天才が集まる。吉田正夫氏は,何人もの「ごますり」に騙され,いくつも掃きだめ人事をした結果,理学部をだめにしてしまったのかご存じだろうか?真面目にこのバカヤロウ!と言いたい。

吉田正夫氏を含めて,脳がおかしくなってしまった者はいっぱいいる。民主主義は構成員ひとりひとりの人格を尊重し,平等な立場で議論するという簡単なことでも理解していない者が多い。二の金教育・お手本教育,そして官僚育成教育の中で育ち,度を越えた大学入学試験の競争が,そんな人間を作ってしまうのだろう。吉田正夫氏がお墓から蘇ったら,私の命は危ないかもしれない。バカボンのパパも追いかけてきそうだ。

理学部はこんな状況なので,私は自分の道は自分で見つけることに全力を尽くした。そうなると勉強にも熱が入った。

東京大学理学部出身者は伝統的に二の金教育とお手本教育の影響が強い。二の金教育やお手本教育では精神論が強調される。精神論は利害関係とは異なる次元で主張される。一方,医学・農学・工学の分野は利害関係と密接に結びついている。だから大学内の学部間の抗争(例えば改組)があった時には,理学部はどうしても実学の学部に負ける。逆に,理学から精神論(仮説,方法論,進化論,多くの理論)を取り去ってしまったら,理学部は消滅する。多くの大学の理学部生物学科は,特に内分泌学や生理学では,今や医学・歯学・薬学の出先機関と化している。掃きだめ人事が常態化し,派閥争いに明け暮れるとこういう結果になる。

私のように気が小さく,ウジウジと生きようとする人間にとって,二の金教育,お手本教育そして官僚育成教育はつらいものがある。大学入試共通テストではとても「おりこうさん」には勝てない。・・・しかし,生物学の研究はしたい!これだけは誰にも譲れない。自我育成教育はこうした切実な願望の上に成り立っている。具体的にどのようにしたかは,繰り返して述べてきた。

自我育成教育を大学で実践すると,例えば次のようになるかもしれない。自分の意見をまとめること 授業ではA4一枚に授業の内容を鉛筆書きでまとめさせてみた。文章を書く力ということで比較すると,女子学生の方が男子学生に比べて格段に優れているという結果が得られた。おそらく女子と男子では大学教育(生物学)に対する期待が違ったところにあるのではないか?また, 4年次の課題研究では,クマムシやブッポウソウの生態も扱った。さらに,修士課程(博士前期課程)ではコケ類の乾燥耐性や超高圧耐性の研究を加えた。

博士前期課程や博士後期課程になると自分の責任で研究を進められるような指導をした。国語ができる人の方が,作文能力(日本語と英語)は高いことがわかったが,指導に従いたくない学生との間には頻繁にトラブルが起きた。

東京大学では脅迫・恐喝型の指導が多いように思われる。脅迫・恐喝型の指導には「おりこうさん」が向いている。東京大学には「おりこうさん」が多いだろうから,そこそこ研究をやって論文を書き,博士号を取得できる割合は高いと思う。

京都大学では自我育成教育を尊重するので,とんがった学生の発言力が強くなる。とんがった学生と指導教員の間にはトラブルが起きやすく,学生にやられて人格が歪んでしまった人も多いのではないか?加藤勝氏は学生の攻撃によく耐えたものだと尊敬する。私にはあれだけの防衛能力がない。京都大学では,落伍者がかなりいたと思う。

私の場合には,他の教員と比べて博士号取得の基準は厳しくなっているかもしれない。学生がファースト・オーサーで原著論文(英語)は最低一つをパブリッシュすることを決めていた。後になって気づいたことだが,そんな基準(standard)はどこにもなく,日本語で博士論文を書けば 集団から余程遊離して生活していたのだろう。自分だけ知らないで,後になって気づくことが多かった。私が穴に落ちるのを見ていたかったのかもしれない。

私に限れば,博士後期課程の成功率は50%ぐらいだったと思う。早稲田大学や東京大学では,二の金教育・お手本教育・官僚育成教育と実学教育の実践により,博士後期課程に入れば自動的に博士号が取れるかも知れないが,私のところはそうではなかった。一番まずいのが二の金教育・お手本教育・官僚育成教育で育ってきた人たちが,ろくに基礎知識もなく,英語の読み書きもできずに,興味本位に研究室に入ってくること。

すごいのになると,自分で取ったデータは自分が所有し,私が論文を書くときには共著にしろと恐喝してくる者もいた。データもないのにどうして論文が書けるかと思う。バカにされること甚だしく,ここで折れたら廃人にされると思い,受けて立つことにした。

大学にはとにかくトラブルが多い。しかし,上手く乗り越えて行かないと引責辞任のお札が舞い降りてくる。自我育成教育は危機管理を強めないと,引責辞任のお札を受け取ることになるので十分注意して実践することをお勧めする。二の金教育・お手本教育。官僚育成教育で育ち,大学入試共通テストで高得点をたたき出した奴らは,激しい受験戦争を勝ち抜いていただけあって,攻撃力が高い。小さなことでも失敗があると,猛烈な攻撃を仕掛けてくる。裏で誹謗中傷は日常茶飯事である。真面目に受け止めてしまうと,木村花さんのようにされてしまう。そこまでいかなくても脳がヘロヘロになってしまい,正常な研究・教育活動ができなくなってしまうので,マジで気を付けなくてはならない。

官僚育成教育は,自分たちが引責辞任の危険を避けるための無責任教育の可能性が高い。学生の方は,無責任教育をすり抜けて博士号を取得したところで,パーマネント・ポストを探す段階で不正が発覚することが多い。笹井芳樹氏はその犠牲になったのだろうが,そういうレールを敷いてしまったのは笹井氏自身と理研ではないのだろうか?

自然史科学を研究するにはそれなりの覚悟が必要である。最初のステップとしては,基礎知識を身につけること(共通テスト7割)。それから教養教育科目をまんべんなく時間をかけて学んでいただきたい。それとTOEICは700点を目標にしてほしい。ここまでできれば,私のところで博士号を取得するのは容易である。専門教育科目や実験方法は研究をやりながらでも十分マスターできる。

「自我育成教育」を受けて育った人たちは,高い研究能力を得る可能性は高いが,人間とすれば必ずしも「いい人」とは限らない。しかし「いい人」だけが日本の社会を導けるとは限らない。彼らが社会の中でどんな活躍を見せるのか,私は期待している。私が検証すると言うと,利益相反の規定に引っかかるので,そこは第三者が行っていただきたい。二の金教育・お手本教育・官僚育成教育の視点からではなく,自我育成教育の視点から客観的な評価をして(evaluate)いただけたらと思う。

<終わりに代えて:覚悟を決めて戦える人間の育成>

東京帝国大学出身の渡瀬正三郎氏や黑田長禮氏の生物学は,私はよく理解できる。丘浅次郎氏とは仲が悪かっただろうが,気持ちはよくわかる。余計なことだが,初期の動物学者(zoologists)だけでなく,戦前にアメリカに留学した海軍の軍人の考え方も,ちょっと理解できる。私の場合には,田舎者だし,多分家が貧乏だっただろうから,東京大学に入学することはなかったと思うが,帝国大学ができた時から東京大学と理学部を持つ各大学との間には人事の密約はあったのだろう。

ところが,戦後に東京大学理学部を出た人たちの生物学は,学問の専門性が高くなったということもあるが,よく理解できない。金谷晴夫氏が解析したGSSとMIH(だったっけ?)は,多分私が解析したカニ類の「ふ化過程誘導物質」と似た機能を持つ活性物質と思われるが,Woods Hole臨海実験所では評判が良かったと思う。山上健次郎氏が解析したメダカの孵化酵素は,私の解析したOHSSに少し似た酵素である。分子量は近かったように記憶している。でも,私が書いた論文には引用されていないと思う。

臨海実験所では,小林英司氏が魚類の内分泌学の研究をしていたが,私の研究している十脚甲殻類(無脊椎動物)とは系統が離れているために,そんなに関心はなかった。グリーンバーグ氏夫妻が臨海実験所に滞在していた時に,助教授は英語を割と話すが,教授と助手は全然ダメ・・・と言っていた。助教授は小林英司氏だったのかもしれない。しかし,臨海実験所でグリーンバーグ氏夫妻の英語を一番よく理解したのは,まかないのおばちゃんだったという話を聞いて,さもありなんと感動した。

生理学についてはよくわからない面もあるが,みんな電気生理学(神経生理学)をやっていたと思う。生理学者は私とは全然合わない人たちばかりで,一番先に辞めたのは動物生理学会である。(話すことができたのは小林惇氏ひとりだけだった。)多分1970年ごろから生物学の分野が多様化し,それに私の知識が追い付かなくなっていたのだろう。

そういえば,時間生物学会も生物時計の生理学的性質や時計のありかという話ばかりで,生態学的な側面には全く関心のない人たちばかりの集団だった。時間生物学会は2番目に辞めた。日本動物学会も,いつまでも仲間に加わる気になれなくて,これも辞めた。学会を辞めると,すごくすがすがしい気分になるから不思議である。坊ちゃんが,赤シャツだったかに生卵を投げつけて,松山から東京に引き上げる決心を固めた時は,そんな気分になっていたのかもしれない。

新制大学発足から,東京大学と京都大学以外の旧帝大も加わって,理学部のある大学では「掃きだめ人事」が派手に,しかし巧妙に展開されるようになったと思う。

さらに大学紛争のあたりから大学入学試験は偏差値で示されるようになり,大学の序列化が進んだ。予備校が大盛況になり,頂点をめざすには,幼少時から二の金教育・お手本教育・官僚育成教育に馴染んでおく必要があったのだろう。1990年から始まった大学入試センター試験はそれに拍車をかけた。昔は生物が好きで東京大学や京都大学をめざしていたが,おそらく大学紛争あたりから入学試験のレベルが上がり(あるいは内容が変化して),二の金教育に馴染み,お手本教育に長けた人たちが多く入学するようになってきたのではないだろうか?生物学の研究能力という面から言えば,初期の帝国大学の生物学者に比べて相当低い者が入るようになったのではなかろうか?

その割に,東京大学や京都大学を出たという自負(プライド)は強い。そういう者が,あるいはバカボンのパパになり,あるいはゲシュタポになり,あるいは海坊主になって,「派閥人事」や「掃きだめ人事」(派閥人事の一種)に精を出している,というのが現在(2025年)の日本の科学の現状である。結果として日本の大学の研究者は,高度な専門性を隠れ蓑にして他人の研究には全く関心を持たなくなってしまったし,自分の専門分野の者としか付き合いをなくしてしまった。当然,視野が狭くなるし,研究内容も生物学科全体で医学部や薬学部と同じになってしまった(特に内分泌学と生理学)。キュビエのような視野の狭い科学者によって生態学や自然史科学は排除された。きついことを言わしてもらうが,こうした視野の狭い科学者の行動は,反社の人たちと本質的に違いはないかもしれない。

内分泌学者や生理学者は,なぜあんなに医学部の者たちのご機嫌を取ろうとするのか,私には不思議でならない。皆さん,大変なコンプレックスを抱えているとしか私には思えない。医学部のご機嫌取りにご執心の方々は,実学の理念を理学部の中に持ち込んで仲間を増やそうとしている。医学部や歯学部の基礎生物学の講座には,そういうところ(ネズミやマウスを使った内分泌学や生理学)があるので,実学分野の基礎生物学講座で研究を進めてた方が目的達成が早いのではないだろうか。

私の教育目標は,覚悟を持って戦える人間の育成である。進撃の巨人で言えば,エレンやミカサ,ジャンとかコニーとかシャーディス教官,それにアニとか,ライナーやベルトルトという悪役も含めて,学問のために戦える人を育てることである。ライナーとベルトルトは,二の金教育・お手本教育・官僚育成教育を受けて育ったが,エレンやミカサ,ジャンとかコニー,それにアニは自我育成教育によって開花した。将来どんな職業を選ぶかにもよるが,少なくともアニメの世界(進撃の巨人)では,自我育成教育の方が勝ったと言える。

自我育成教育では,自己の判断が重視される。戦いは自己の判断で行い,負けても勝っても責任は自分が取るのが原則である。イチロー氏は自我育成教育で育った選手と考えてよいと思う。自我育成教育のニーズは社会の中では確実に大きくなっているが,理学部は既得権益を絶対手放さないだろう。だから戦って奪い返すか,どこか別の学部か大学に芽生えさせるか,道は2つ。私なら前者の道を選ぶ。

生物(動物と植物)は,戦うことを止めたら種(species)は衰退し,やがては絶滅に追い込まれる。これが生涯拡大を続ける宇宙の「法則」(rule)なのかもしれない。勝っても負けても,戦って平和が訪れたときには,戦士たちはみな墓の中に眠っている。そして,地上には新しい悪魔と妖怪が出現するのだろう。私を理学部に呼んだのは,虫やカニたちだった。ちょうどユミルが2,000年後(2万年後だったっけ?)の世界にミカサを呼んだように・・・。折角ムシやカニたち呼んでもらったのに,大した教育改革ができなかったことは申し訳なく思うが,私しか書けないことはたくさんある。最後まで戦いはやめられない。

ただし,私は分子生物学者から白い目で見られている分類学,生態学,進化学,そして自然史科学の分野の全部を背負って戦いつもりはない。それぞれの分野の人たちは,専門分野の基礎となる概念の観察・実験的根拠をオープンにし,社会に理解できるように説明する義務があると思う。医学・薬学・保健科学を含めて,現代の自然科学はまるで呪い師がそれぞれの分野(人事も含む)を仕切っている感じがする。社会の方が理解できないという問題はあるが,それは大学における教育システムの問題が大きいだろう。時間はかかるだろうが,改善に向かって戦わないと,魔術師の権威はますます拡大する。戦いから逃げると,自分のことも自分で決められない弱い保守的な国家になるか,専制君主の国家になる。

いま吉備中央町で町の協力を得ながら,私が戦っているのは,狩猟妖怪(複数人)である。奴らは二の金教育やお手本教育の落ちこぼれと見たが,なかなかにずるがしこい。科研費の会議とか,環境省の何とかプロジェクトの審査とかで,机に沿ってずらりと並び,頑固で威張り散らしている「おじさんたち」(コナン君がそう言っている)と共通する性格があるように思える。

どういう環境でどんな人間関係に染まったか,やられたかは知らないが,あのような性格の形成について学問的な立場から研究してみたい。吉備中央町や有漢町に私を呼んだのは,他ならぬブッポウソウである。動物たちに自分の足元を見られているのは楽しいのだが,責任も大きい。吉備中央町には協力者も多い。じっくりと確実に包囲網を狭めて行きたい。

旧帝国大学から未だに続く「二の金教育」(二宮金次郎教育)・「お手本教育」・「官僚育成教育」は,医学部や薬学部との実学の影響を強く受けて,理学部では学問の起点となる概念や研究方法が実学と同じになってしまっている。怖いことに人材育成についても実学に完全に吸収されてしまっている。

結果として,生物科学・環境科学の中で,理学部に伝統的な学術分野である自然史科学や進化生物学には,全く対応できなくなっている。一方で,自然史科学や進化生物学の研究者の腰が引けたら,実学系列の連中に研究や人材育成を完全につぶされるだろう。自然史科学や進化生物学の分野の研究者は自らの社会的責任を自覚し,二の金教育・お手本教育・官僚育成教育を理想とする研究者集団に対し,未来の社会と後に続く人たちのために懸命に戦う必要がある,と私は思う。大事なことは,大学に入学してから培った豊富な知識,高度な思考力,そして現代生物学の技術を武器にして戦うことだと思う。

記事に関する基礎情報

<撮影機材> 野外ではEOS 7Dと RICOH 。 海産動物プランクトンは自作の顕微鏡撮影装置で撮影。

<執筆> 三枝誠行(NPO法人,生物多様性研究・教育プロジェクト常任理事)。

<参考文献>

- Castro, P., and M.E. Huber. 2005. Marine Biology, Fifth Edition. McGraw-Hill Higher Education. Boston.

- Cheng, L. 1976.Marine Insects. North-Holland Publishing Company.

- コルバート(E.H. Corbert)(田隅本生訳)1978.脊椎動物の進化(上巻):魚類の出現からハ虫類時代まで。(下巻):哺乳類の出現から人類の時代まで。築地書館。

- Dawkins, R. 1986. The Blind Watchmaker. Longman Scientific & Technical. Essex.

- Eldredge, N., and S.J. Gould 1972. Punctuated equilibrium: an alternative to phyletic gradualism. In T.J.M. Schopf (ed.), Models in Paleobiology,

- pp. 82‒115. Freeman, Cooper and Co., San Francisco.

- Ferl, R.J., and R.A. Wallace 1996. Biology: The Realm of Life, Third Edition. HarperCollins College Publishers, New York.

- Futuyma, D.J. 1998. Evolutionary Biology, Third Edition. Sinauer Associates, Massachusetts.

- Hirano, Y., and M. Saigusa (2008) Description of the male of Upogebia miyakei from Ryukyu Islands, Japan (Decapoda: Thalassinidea: Upogebiidae). J. Mar. Biol. Assoc. UK 88: 125‒131.

- Ikeda, H., Y. Hirano, and M. Saigusa (2004) A pair of rosette glands in the embryo and zoeal larva of an estuarine crab Sesarma haematocheir, and

- classification of the tegumental glands in the embryos of other crabs. J. Morphol. 259: 55– 68.

- 池田嘉平・稲葉明彦 1971. 日本動物解剖図説。森北出版。

- 池原貞夫(1980) 陸上生物調査 (1) (主に陸上脊椎生物及び大型陸上生物) 。尖閣諸島調査報告書 (学術調査編) 1-45。

- 石井象二郎 1970. 昆虫学への招待。岩波新書。

- 坂野徹(2015) 〈島〉の科学史‒パラオ熱帯生物研究所研究員の「南洋」経験。生物学史研究 93: 71‒75.

- 坂野徹(2019)島の科学者:パラオ熱帯生物研究所と帝国日本の南洋研究。勁草書房。

- 菊池俊英 1982. 人間の生物学(改訂版)。理工学社。

- 木村資生 1988. 生物進化を考える。岩波新書。

- 小林惇・宗岡洋二郎 1983. 行動生理学の基礎。朝倉書店。

- Nibakken, J.W. 2001. Marine Biology: An Ecological Approach, Fifth Edition. Benjamin Cummings. San Francisco.

- 山田真弓・西田誠・丸山工作 1981. 系統進化学。裳華房。

- Kang, B.J., J.-H. Jung, J.M. Lee, S.-G. Lim, H. Saito, M.H. Kim, Y.-J. Kim, M. Saigusa, and C.-H. Han (2007) Structural and expression analyses of two vitellogenin genes in the carp, Cyprinus carpio. Comp. Biochem. Physiol. Part B, 148: 445‒453.

- Kang, B.J., T. Nanri, J.M. Lee, H. Saito, C.-H. Han, M. Hatakeyama, and M. Saigusa (2008) Vitellogenesis in both sexes of gonochoristic mud shrimp, Upogebia major (Crustacea): Analyses of vitellogenin gene expression and vitellogenin processing. Comp. Biochem. Physiol. Part B, 149: 589-598.

- 廣田鋼蔵(1982) 体験による化学史研究論 ‒化学教育への活用‒。化学教育 32: 121‒126.

- Nanri, T., M. Fukushige, J.P. Ubaldo, B.-J. Kang, N. Masunari, Y. Takada, M. Hatakeyama, and M. Saigusa (2010) Occurrence of abnormal sexual dimorphic structures in the gonochoristic crustacean, Upogebia major (Thalassinidea: Decapoda), inhabiting mud tidal flats in Japan. J. Mar. Biol. Assoc. UK 91: 1049‒1057.

- Oka, H. (1930) Morphologie und Ökologie von Clunio paciñcus Edwards. Zool. Jahrb. Abt. Syst. Ökol. Geogr. Tiere 59: 253‒280.

- Oka, H. and Hashimoto, H. (1959) Lunare Periodizität in der Fortpflanzung einer pazifischen Art von Clunio (Diptera, Chironomidae).

- Biol. Zentralbl. 78: 545‒559.

- 小川功(2017) 50 年前の沖縄の船旅‒本土復帰前の「アメリカ世」の「島ちゃび」瞥見。跡見学園女子大学マネジメント学部紀要,第 24 号:1‒23.

- Patterson, C. 1999. Evolution, Second Edition. Comstock Publishing Associates, Cornell University Press, New York.

- 岩松鷹司 1993. メダカ学。サイエンティスト社

- 岩松鷹司 1918. メダカ学全書:全訂増補版。大学教育出版。

- 岩田勝哉・角田出(1983) トビハゼとチチブの肝臓および筋肉のグルタミン酸脱水素酵素の生化学的性質の比較。日本水産学会誌 49: 1903‒1908。

- Saigusa, M. (1994) A substance inducing the loss of premature embryos from ovigerous crabs. Biol. Bull. 186: 81‒89.

- Saigusa, M., and T. Akiyama (1995) The tidal rhythm of emergence, and the seasonal variation of this synchrony, in an intertidal midge. Biol. Bull. 188: 166–178

- Saigusa, M., and M. Terajima (2000) Hatching of an estuarine crab, Sesarma haematocheir: From disappearance of the inner (e3) layer to rupture of the egg case. J. Exp. Zool. 287: 510‒523.

- Saigusa, M. (2000) Hatching of an estuarine crab, Sesarma haematochier: factors affecting the timing of hatching in detached embryos, and enhancement of hatching synchrony by the female. J. Oceanogr. 56: 93‒102.

- Saigusa, M. 2001. Daily rhythms of emergence of small invertebrates inhabiting shallow subtidal zones: A comparative investigation at four locations in Japan. Ecol. Res. 16: 1‒28.

- Saigusa, M. (2002) Hatching controlled by the circatidal clock, and the role of the medulla terminalis in the optic peduncle of the eyestalk, in an estuarine crab Sesarma haematocheir. J. Exp. Biol. 205: 3487‒3504.

- 三枝誠行・池田英樹・姜奉廷・畠山正統 (2008) アカテガニの担卵毛をクリーニングする物質とふ化過程誘導物質。山村庄亮・長谷川宏司・木越英夫(編)天然物化学 ‒海洋生物編‒。アイピーシー出版。Pp. 52‒62.

- Stanley, S.M. 1973. An explanation for Cope’s rule. Evolution 27: 1–26. doi:10.2307/2407115

- 田淵行男 1959. 高山蝶。朋文堂。

- Tsutsui K and Ubuka T (2020) Discovery of gonadotropin-inhibitory hormone (GnIH), progress in GnIH research on reproductive physiology and behavior and perspective of GnIH research on neuroendocrine regulation of reproduction. Mol. Cell. Endocrinol. 514:110914. doi:10.1016/j.mce.2020.110914.

- Ubaldo, J.P., T. Nanri, Y. Takada and M. Saigusa (2013) Prevalence and patterns of infection by the epicaridean parasite, Gyge ovalis and the emergence of intersex in the estuarine mud shrimp, Upogebia major. J. Mar. Biol. Assoc. UK 94: 557‒566.

- 京浜昆虫同好会 1973. 新しい昆虫採集案内(Ⅲ):離島・沖縄採集案内編。内田老鶴圃新社。

- オパーリン・江上不二夫(1956) 生命の起源と生化学。岩波新書。

- 琉球大学ワンダーフォーゲル部OB会(2006)南海の秘境:(1972年の)西表島。(http://skillet.jp/ruwv/iriomote/)

- 小島圭三・林匡夫 1969. 原色昆虫図鑑 (Ⅰ):カミキリ編。保育社。

- 内閣府(出版年不明):沖縄戦の概要(https://www8.cao.go.jp/okinawa/okinawasen/gaiyou/gaiyou.html)

- 内田亨 1965. 動物系統分類の基礎。北隆館。

- Yahoo news(2025年2月1日): 杉村太蔵氏, スタジオが静まり返る解説委員の“圧”に注意「そこまで高圧的にならない方が…」。

- Yamasaki, M., T. Nanri, S. Taguchi, Y. Takada, and M. Saigusa (2010) Latitudinal and local variations of the life history characteristics of the thalassinidean decapod, Upogebia yokoyai: A hypothesis based on trophic conditions. Est. Coast. Shelf Sci. 87: 346‒356.

- Wikipedia: 地方病 (日本住血吸虫症)。https://ja.wikipedia.org/wiki/(出版年不明)