2024年2月7日(水)

1.Introduction

昔話になるが,卒業研究では一体何をやればよいのか,4年生になってからずっと考えた。いろいろ考えても,テーマは指導教員のお気に召さなかったために,ずっと決まらなかった。迷いに迷った挙句,何か良いテーマはないかと,伊豆半島の先端にある臨海実験所に行ってみた。嘘の話みたいで恐縮だが,臨海実験所の敷地内をアカテガニが歩いているのを見て,これを研究しようと決めた。研究して卒業論文を書く時間を考えれば,迷っていられる時間はもうなかった。指導教員に相談したところで,テーマも説明できないのに承認を得られるはずもなく,家出のようにして観察を始めた。

伊豆半島には,陸生のカニはアカテガニ以外に,ベンケイガニとクロベンケイガニがいる。クロベンケイは,水際から離れずに生活しているのに対し,アカテガニは水の全然ない山の奥にまで分布を広げている。ベンケイガニはアカテガニとクロベンケイの中間の分布のようだった。こんなことに気付いたのは,秋が来ていた。同級生の中には研究が終わり,卒論執筆の準備を始めている者もいた。

秋になると3種類の陸ガニは,冬眠の準備にかかる。陸生カニ類の冬眠は,土手に作られた巣穴に入って春までじっとしている 越冬場所の分布の違いと違いの生ずる原因を 寒い中を毎日自転車で山に出かけ,カニを掘りまくった。渾身の力を込めて他人の10倍は働いたつもりだが,評価は「可」だったように記憶している。まあしかし,これで卒業要件単位がそろった訳だから,評価には全然不満はない。

なお,卒論は京都大学理学部の森下正明先生に見ていただいたところ,重複が多いということで,半分近くのページに赤い斜線が引いてあった。卒業論文は,森下先生の手直しを経た後,英語に直してパブリッシュした。単著で出すことができたのは,ラッキーだった。

パブリッシュできたのは良かったが,論文を書く際にひとつ困ったことがあった。ベンケイガニ類の種名の表記である。1970年前後に出版された図鑑には,ベンケイガニ類の属(genus)は,Sesarmaとなっていた。リンネの2命名法に倣えば,アカテガニはSesarma haematocheir, ベンケイガニはSesarma intermediumかSesarma intermedia, クロベンケイはSesarma dehaaniという具合である。一方,論文を執筆中に,ベンケイガニ類の属の名称が変更になったという情報が入った。新しい属の名前は,聞いたことのないジャーナル(今でいうpredatory journalと変わらない)にイワガニ科のカニ類が,名称総入れ替えみたいな感じで載っていた。命名の客観的基準(objective criteria)はどこにあるか全く不明であった。要するに全体を眺めて,以前よりもバランス良く生物を配置したという,私から見れば自然科学の常識的な基準(standard)から離れた論文であった。

少し考えて,ベンケイガニ類に対してはSesarmaをそのまま使用することを決めた。また,少し後のことになるが,分類について云々する学会も退会した。ベンケイガニ類については,その後はゾエア幼生の放出に関する周期性(潮汐リズム)の発現機構に研究を進めたので,分類学(classification)とは縁が切れたと思った。

しかし,十脚甲殻類の分類に関しては,残念ながら悪夢は20年後に再び蘇ってきた。すでに他の記事に書いたように,私は平成12年(2000年)ごろに,西表島で砂泥岩に棲むイシアナジャコを発見していた。それまでに出版されたどの文献にも,砂泥岩に穴を掘って棲むアナジャコがいるとは書かれていなかった。また,イシアナジャコは潮間帯の砂泥岩でも採集できるし,マングローブの干潟にある砂泥岩でも採集できることから,何種類かいることが予想された。平成12年ごろは,私は干潟の富栄養化がアナジャコ類の成長や形態異常に及ぼす影響を研究しており,アナジャコ類について全く知らなかった訳ではなかった。しかし,イシアナジャコの分類に関しては,ある学生が担当することもあって,アナジャコ類の専門家という人物に教えを乞うことを決めた。しかし,それがとんだ間違いのもとだった。

何がとんだ間違いだったかの詳細は,別の機会に書くことにしたい。ここでは間違いの生じた原因は,指導した者が共同研究者として不適格だったと言えば十分であろう。自然科学の分野は細分化し,一人の人間がカバーできる範囲は益々限られている。だから,お互いの力を結集できる共同研究は,現代科学を発展させるためには必要不可欠である。しかしながら日本の社会では,共同研究は形だけはできるが,現実に進めるとなると多くのトラブルが生じる。利害関係に著しく敏感な人たちが多いせいもある。この人物も,途中で共同研究は難しいから解消すると伝えたならば激怒し,私を大学に訴えて出ただろう。実際にそんな行動も起こした。訴えられたときに,自分の方に非があるとされれば,ドアを開ければ正門が見える。つまりクビが待っている。大変怖い話である。大きなダメージは受けたが,最悪の事態にならずに,その人物とは別れることができたのは幸いであった。

研究を進めて物事がよくわかってくると,識者や権威者の言うことがおかしいことに気付く。Sesarmaの属名についても,イシアナジャコの属名や種名についても,識者や権威者がおかしいのは,私が気づく前に,周囲の人たちはすでに気づいていたのではないだろうか?なのに,何でおかしいと言わないのか?率直に言えば,そういうおかしい者に限って見栄や権力欲が強い。いや,見栄や権力欲が強いからおかしくなるとも言える。見栄や権力欲の強いやつに文句を言うと,あらぬとばっちりを受ける。多くの人は,それを嫌うのではなかろうか?そのうちに見栄張るや権力欲の強い者をひいきするイソギンチャク(いやいや「腰ぎんちゃく」の間違い)が現れると,つい最近までの日本大学のような権力構造ができあがる。日本の社会の悪しき権力構造はなかなか変わらないだろう。

しかし,悪しき権力構造と非難しても,問題は解決しない。一番良い解決法は,アマチュア路線と研究路線を分離することではないか?私たちの方は,検証可能な系統分類学の道を歩んでゆくだろう。属(genus)や種(species)も,研究路線にふさわしい名前を付けることになる。「俺がつけた名前を勝手に変えやがって・・・」などと怒りに震える人は,参考文献を読んで頭を冷やしていただくとよい。

2.参考文献

・Patterson, C. 1999. Evolution (Second Edition). Comstock Publishing Associates, Cornell University Press, New York.

・Futuyma, D. J. 1998. Evolutionary Biology, Third Edition, Sinauer Associates, Inc.

・平朝彦 1990. 日本列島の誕生。岩波新書。小野幹夫 1994. 孤島の生物たち。岩波新書。

・Grant, P.R., and B.R. Grant 2011. How and Why Species Multiply: The radiation of Darwin’s Finches. Princeton University Press, Princeton and Oxford.

・Ferl, R.J., and R.A. Wallace 1996. Biology: The Realm of Life. Harper Collins College Publishers.

・Saigusa, M. (1978) Ecological distribution of three species of the genus Sesarma in winter season. Zool. Mag. 87: 142–150.

図 1.大富林道(西表島)の自然林。私の学問の出発点は,アマチュアと同じ所にある。生物関係の部署(学部とか学科)には,アマチュア路線を踏襲した人たちが多い。踏襲しなかった人たちは,途中でアマチュア路線を捨てて研究路線(実験生物学)に向かっていった。私は中間を歩んだ。

図 2.大富林道(西表島)。研究路線(実験生物学)に行かなかった人たちは,アマチュア路線に残った。アマチュア路線は,ヨーロッパでは生態学や動物行動学を生み出したが,日本では新しい学問は生まれなかった。リンネの種に対する概念の弊害が,日本の系統分類学に色濃く現れていると思う。

図 3.アカスジベッコウチョウトンボ。2019 年 5 月,大富林道(西表島)で撮影。西表島に初めて行ったころは,こんなトンボは見かけなかったように思う。台湾あたりから台風の風に乗って来たのか,それとも誰かが持ってきて放したのか?今はあちこちでよく見る。翅脈の模様が美しい。

図 4.アマミウラナミシジミ。2019 年 5 月に西表島干立の海岸で撮影した。シジミチョウの翅はあまり見慣れていないので,翅の裏側の模様にどの程度の個体変異(intraspecific variation)があるかよくわからない。翅の表の色はオスとメスで大きく異なる。写真の個体はオスのような気がする。

図 5.タイワンクロアゲハ。このあたりから種名の付け方は難しくなる。2019 年西表島,中野で撮影。ずっと以前から気になっていたことだが,西表島のクロアゲハの後翅の赤い円形の紋は,本州のクロアゲハに比べて有意に大きいような気がする。台湾や中国大陸に棲息しているクロアゲハに近いような気もするが,本気では調べていない。見た目が違えば,例えばリュウキュウクロアゲハと呼べるが,名前をめぐって喧嘩はしたくない。

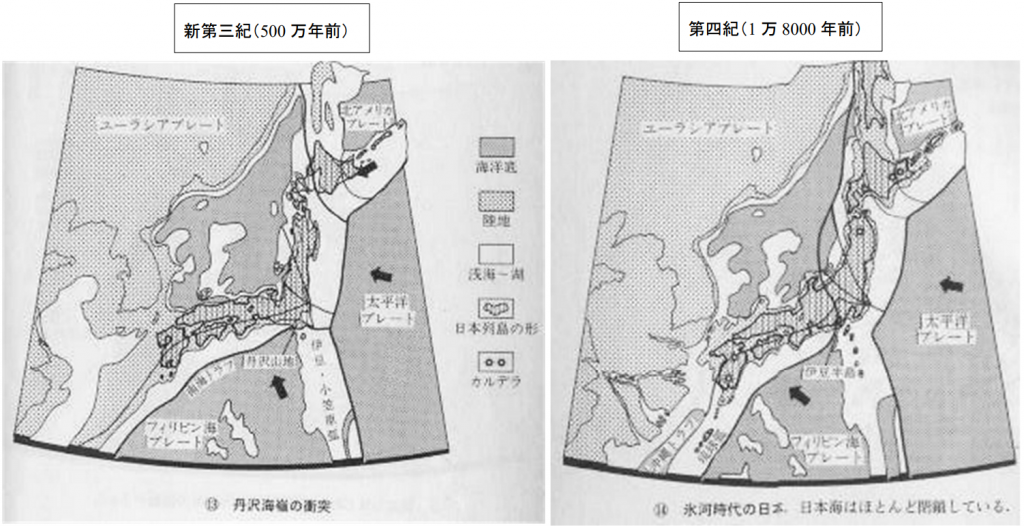

図 6(左)。新生代新第三紀(500 万年前)の日本列島。平朝彦「日本列島の誕生」⑬から転写。日本海は宗谷海峡でオホーツク海とつながっているが,九州側では陸封されているため,日本海の塩分濃度は極めて低かっただろう。九州の西方にあった淡水湖ではコイ科(淡水魚)の種分化が進んだかもしれない。

図 6(右)。新生代第四紀(1 万 8000 年前)の日本列島。平朝彦「日本列島の誕生」⑭から転写。図 10 では,伊豆半島は硫黄島の付近から移動したのではなく現在の位置で隆起した可能性がある。どっちの仮説が正しいのだろうか?1 万 8000 年前には,琉球弧の西側に沖縄トラフが形成されている。次のページの図 7(左上)には,琉球弧に沿って広大な淡水湖が見られる。淡水湖は沖縄トラフ形成の一環として生じたものだろう。琉球弧は,2000 万年にユーラシア大陸の縁に姿を現してから,何度もユーラシア大陸と地続きになったり,孤立したりを繰り返している。琉球弧の生物は大陸からやってきたのだろうが,いつ頃定着したかは不明である。

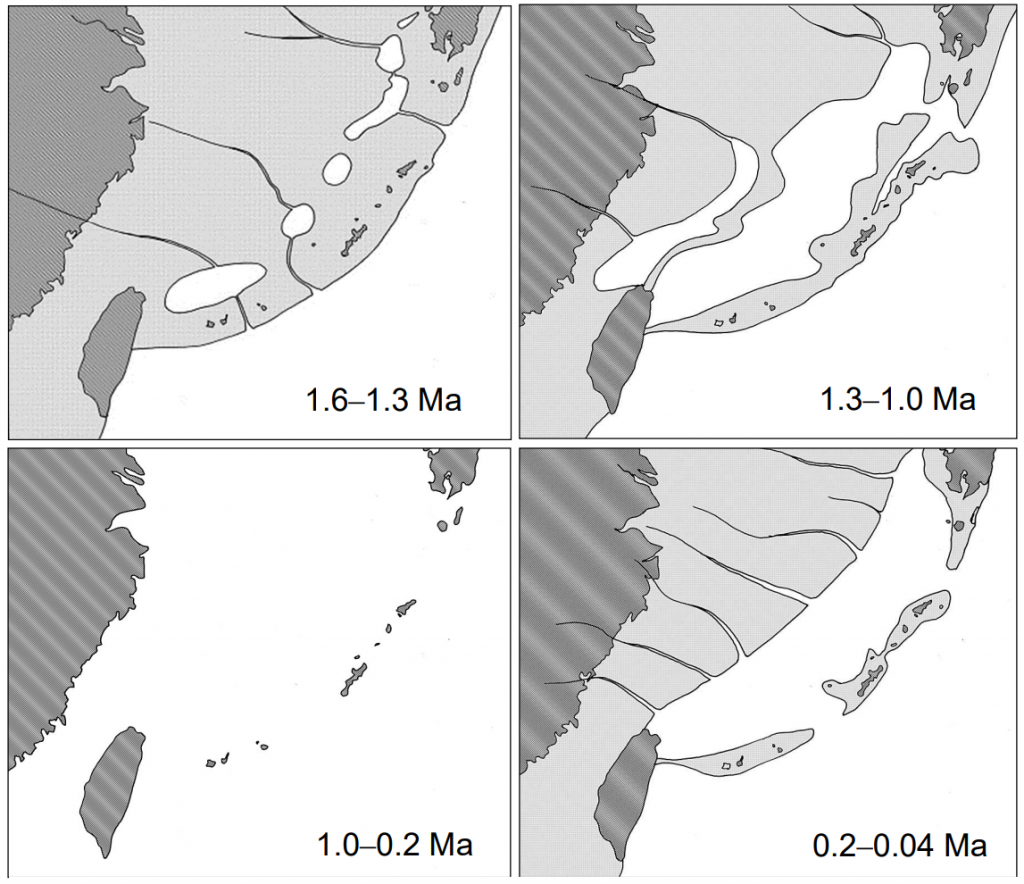

図 7.第三紀末期から第四紀にかけての琉球弧の古地理。木村政昭(1996)から図を描き直した。

(左上)160 万年前から 130 万年前のユーラシア大陸東岸。琉球弧はユーラシア大陸と地続きになった。台湾から九州にかけては広大な陸地が広がっている。淡水湖が沖縄トラフになってゆくと思われる。

(右上)130 万年前から 100 万年前。ユーラシア大陸沿いの広大な淡水湖(汽水湖)は奄美大島と屋久島の間で太平洋とつながっている。

(左下)100 万年前から 20 万年前の琉球弧。島々の地形は現在とよく似ている。この時期は琉球弧で絶滅した動物や植物が多いのではないか?

(右下)20 万年前から 4 万年前の琉球弧。台湾とユーラシア大陸は地続き。奄美諸島と沖縄本島は地続き。西表島から宮古島に至る広大な島は,台湾と地続きになっている。

(補足説明)琉球弧は 100 万年前から 20 万年前までの 80 万年の間,現在の琉球弧とほぼ同じ姿になっている。この時期に以前から琉球弧にいた生物の多くは絶滅した可能性がある。20 万年前から島の面積が拡大している。つい最近琉球弧に入ってきた種類が多いのではないかと予想する。

図 8.タイワンヤツボシハンミョウ。最初に西表島で発見されたのが 2002 年(平成 14 年)。2000 年ごろに台湾から何らかの方法(例えば漂流物についてきた)で入り込んだのかもしれない。移入経路については不明。遺伝子解析をしてみれば,どこから来たかがわかる。

図 9.ヨスジトラカミキリ(春型)。これをカミキリ屋に見せたら,みな間違いなくイリオモテトラカミキリと言うだろう。しかし,これはイリオモテトラカミキリではなく,ヨスジトラカミキリの季節型(春型)と思われる。2019 年 5 月,西表島干立で撮影。春型は 4 月下中から 5 月に羽化,夏型は 6 月から 9 月に羽化。夏になると黒化型が目に付くようになる。ベニシジミの季節型パターンとよく似ているのではないだろうか?

図 10.リュウキュウルリタテハ(仮称)。本種は北海道南部から南西諸島まで分布は広い。八重山諸島のルリタテハは,前翅と後翅の上にあるブルーの帯の色が薄いのが特徴である。翅の形状も少し異なるかもしれない。だからと言ってすぐに別種と主張するつもりはない。遺伝子解析をすれば,南西諸島と本州のルリタテハの遺伝的な違いの程度を定量的に判定できるが,遺伝子解析をやったところで論文を出すところがない。同好会誌ぐらいだったら出せるだろうが,見る人はいなかろう。現代生物学の技術を愛好家の言う専門的研究に導入しても,残念ながら愛好家と仲良くなることはないだろう。

図 11.ゲットウの花。ゲットウは,ショウガ科ハナミョウガ属。どんな経路でいつごろ琉球弧にわたってきたか不明。2 つの個体群において生殖隔離が生じてから,形態ではっきりわかる違いが生じるのは平均 300 万年ぐらいかかる(Futuyma 1998)。50 万年や 100 万年だと,形態で区別できるかどうか?

図 12.中野(西表島)の海岸。西表島の海岸には,とんでもない数のプラスチックごみやハッポースチロールが流れ着いている。写真は島の西部にある中野の海岸で撮影。小川の海岸への出口(河口)には大量のゴミが溜まっていて,まるで自然のごみ箱である。ゴミのプラスチックやハッポースチロールをのけると,ベンケイガニ類やオカヤドカリが採集できる。周囲にはオオハマボウとギンネムが見える。

図 13.ミナミクロベンケイガニ(Sesarma iriomotens)。河口にたまったプラスチックごみをのけてみると,見慣れたカニがいた。しかし,甲羅の模様は本州の河口に棲息しているクロベンケイ(Sesarma dehaani)とはかなり違っている感じである。進化生物学の研究に使える呼び名として,ミナミクロベンケイガニという名前を付けてみた。なお,西表島には数は少ないがアカテガニもいる。沖縄本島や西表島のアカテガニは歩脚が妙に長い。アシナガアカテガニとかミナミアカテガニとか名前をつけて区別してもよい。学名は Sesarma longipoda として区別することが可能。ベンケイガニは河口や海岸の土手や山の中にたくさんいるが,こちらは本州の個体群との違いが明確ではない。和名はベンケイガニ,学名は S. intermedia か S. intermdedium のままでよいのだろう。リンネは,種(species)の輪郭は明瞭で,形態の観察によって種を分けられると考えた。しかし,私はそうは思っていない。

図 14.ヒルギイシアナジャコ(仮称)。2017 年 4 月 28 日沖縄本島羽地の海岸で採集。イシアナジャコは,沖縄本島では 1 種類(rupicola;属の名前は検討中)しか記録されていない。記事を書くまではヒメアナジャコかと思っていたが,雰囲気はどう見てもイシアナジャコの一種である。アナジャコ類の種は,形態だけでは区別できない。西表島に棲む iriomotensis か neogenii に近いのか,あるいは別種となるか,分子系統解析の結果を待って報告したい。ここではとりあえず和名はヒルギイシアナジャコと呼んでおきたい。きれいな色をしたアナジャコである。

図 14.ヒルギイシアナジャコの巣穴。2017 年 4 月 28 日羽地の海岸で撮影。巣穴を作っているのは砂泥岩だろう。となると,イシアナジャコと呼ぶことができる。ただし,分子系統解析の結果からは,砂泥岩に棲むアナジャコと砂泥底に巣穴を掘るヒメアナジャコ類を分離することはできない。砂泥岩に棲むアナジャコは,多系統(polyphyly)なのだろう。イシアナジャコ(Stonogebia)は属の名称としては付けられないが,通俗名としては使える。

図 15.羽地(沖縄本島)の砂干潟。この海岸の底質は,泥でなく砂の割合が高い。アナジャコやスナモグリは,底質に応じて棲む種類が異なる。砂地にはヒメアナジャコはいない。海岸には砂泥岩が転がっている。ヒルギイシアナジャコは,砂地ではなく,砂泥岩に入っていたのだろう。

図 16.屋我地島の海岸に落ちていた海草(緑藻類)。ミルの一種だろう。藻類(algae)は,単細胞から多細胞まで多様な形態がある。しかし,多細胞段階にある種類でも,裸子植物や被子植物のように維管束はない(仮根はある)。そのため機能的な側面に注目して,すべて単細胞生物に含めるという教科書もある。たとえば,ボルボックスを単細胞藻類の集合とみるか,多細胞生物とみるかは人によって違うだろう。ミルと同じぐらいの体制にある動物を探すと,カイメンが対応するだろう。個体性が高く,統一の取れた体の動きをするためには,中枢神経系(central nervous system)が必要と思われる。

図 17.屋我地(やがち)島の干潟に生えるヒルギ。右側がオヒルギ,中央の背の低いヒルギはメヒルギ。手前はヒルギダマシだろうか? 自然科学の研究は,常に新しい技術の導入によって進歩する。生態学や社会学は,そういう方向では進んでいないが,その問題はまた別の機会に論じてみよう。多くの自然科学の分野では,新しい技術を持った人たちとの共同研究に大きなメリットがある。優れた共同研究者に出会えるかが研究の成否を左右する。

図 18.屋我地島の干潟。潮が引いたときにこんな海岸でアナジャコ,スナモグリ,アナエビ類を採集するのは楽しい。潮が引いてから 3 時間ぐらいは作業ができるが,潮が上げてくる前に,体はばててしまうことが多い。この海岸にはもう一度行ってみたい。正面の岩の周囲にいいところがある。

図 19.屋我地島の干潟。系統分類学の研究には,2 つの原則がある。1 つは古い分類学者を頼り切らないこと。特に自称権威者は,共同研究者として不適な人たちが多い。下働きしかさせてもらえない。2 つ目は,新しい技術を持った人たちと共同研究を行うこと。もうひとつ付け加えてよいなら,種についてのリンネの概念にはとらわれないこと。結局,人に頼らず自分で始めればよいことだが,すぐに独りよがりで自分勝手な奴だと陰口を叩かれる。そこはしばらく耐えなければならない。一人で始めると,最初のうちはちょっと恐怖感をともなうが,コツコツやっていると,自分なりに理解できるところが増えてくる。そうなれば占めたものである。あとは自分の力でどんどん先に進める。原著論文の出版は必須である。ただし,そのレベルに至るまでには 4~5 年はかかることは覚悟した方がよい。わからないことがあるとすぐに人に頼って,手っ取り早く結果を出そうとするのが一番危険である。